【教師海外研修 帰国後研修】ラオスでの学びを子どもたちに伝えるために

2025.11.10

2025年8月30日(土)、8月31日(日)の2日間、JICA中国・四国の教師海外研修 帰国後研修を行いました。ラオスから帰国し、2週間ぶりに会う先生方は元気と笑顔でいっぱいです。

最初に、海外研修先であるラオスに同行したJICA島根デスクの舛本国際協力推進員の進行で、現地での学びや気づきをふり返りました。渡航前に抱いていたラオスのイメージとそのギャップ、また現地で特に印象に残っている出来事やキーワードで授業につながることがあるかどうかなど、多くの情報を整理していきました。

その後、2024年度JICA中国・四国教師海外研修に参加した3名の先生に、海外研修の学びからどのような授業を展開されたのか、実践事例を発表して頂きました。

徳島県の仁木敦子先生は、昨年作成された教育格差を疑似体験する教材を模擬授業形式で紹介してくれました。また、多忙な学校現場においてラオスでの学びを継続的に発信することが難しい環境であっても、自身が担当する社会科の授業でラオスの現状や日本との違いを短いエピソードとして挟み、教科書の内容にリアリティを持たせた、といった、海外での学びを授業に取り込む工夫も紹介してくれました。

山口県内の中学校教諭である末村和也先生は、中学3年生の社会科公民的分野で展開した学習活動について発表してくれました。単元の前半では、末村先生がラオスを訪問して見聞きした様々なテーマから「水」「不発弾」「交通事情」など複数の問いを設定し、生徒に投げかけたそうです。生徒はいくつかある問いの中から、自身が特に関心を持つテーマを選び、自分なりの回答を作成、それらをオンラインでつないだJICAラオス事務所のスタッフに発表したそうです。また単元の後半には日本のODAをテーマに、その意義や歴史的経緯を学び、日本の開発援助の在り方について多角的に考える授業を実践され、生徒の反応や変容、また末村先生自身の授業実践の感想や今後の課題などもお話しくださいました。

2024年度教師海外研修の授業実践報告会でもご自身の取り組みについて発表してくださった高知県の岡﨑麻央先生は、改めて小学校で展開した授業の内容と児童の変容などをふり返ってくれました。そしてラオスでの研修を通じて自分自身の意識にも大きな変化があった、と語る岡﨑先生は「教員である自分ができることは、子どもに『教える』『伝える』のではなく、同じ人間同士として『話す』こと。目の前の子どもたちに種をまいていくことだと考えています」というメッセージを残してくれました。

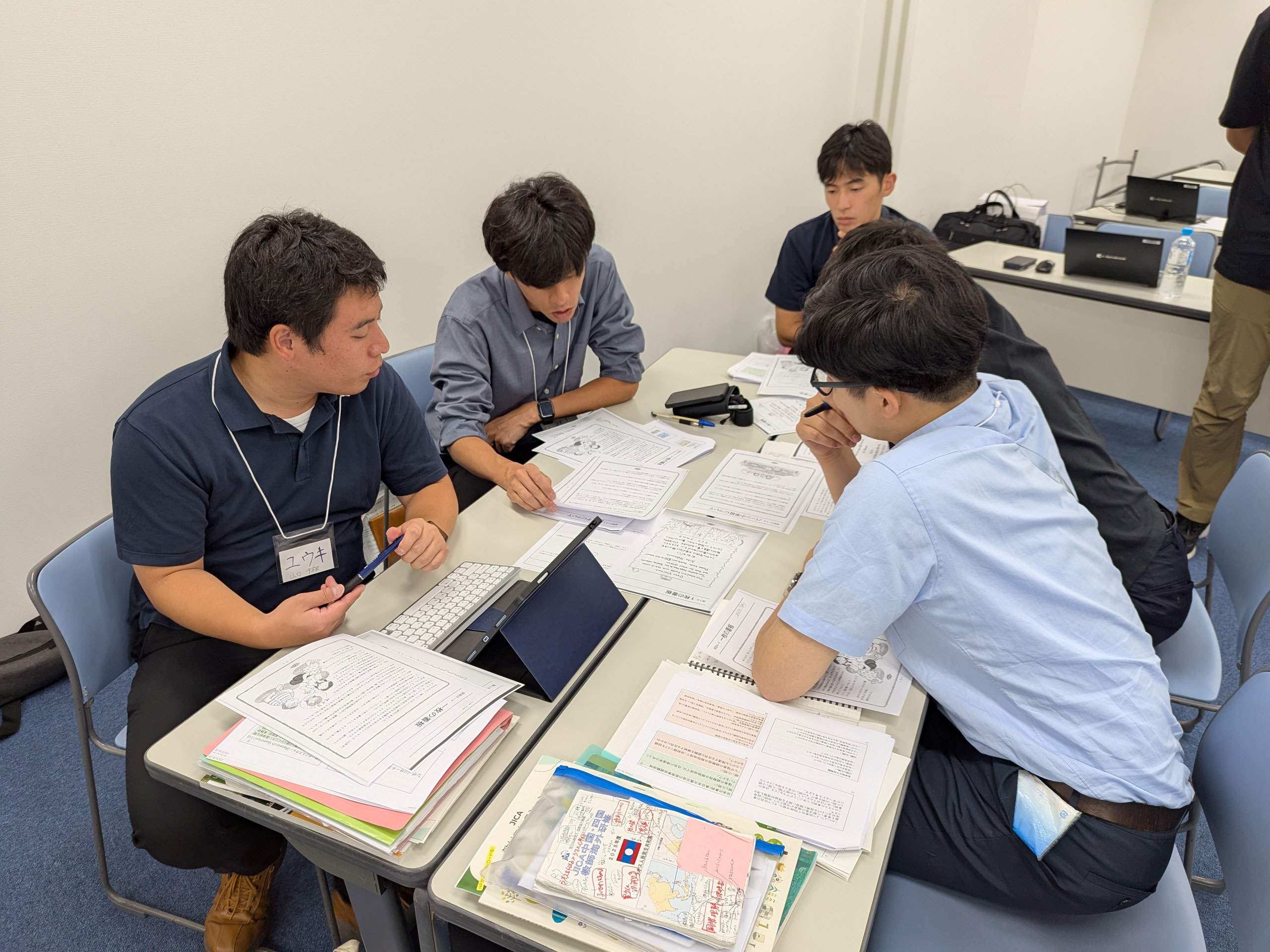

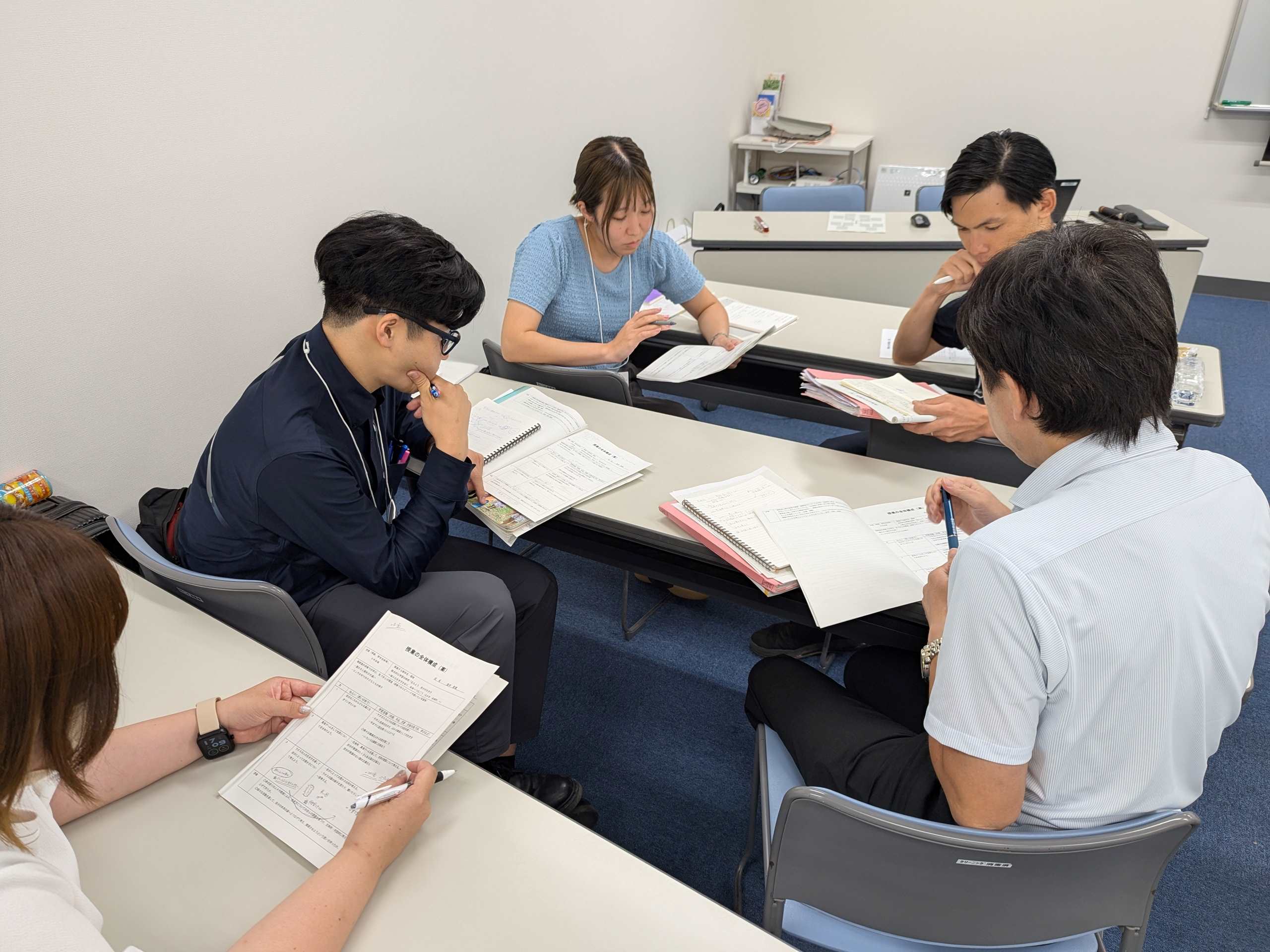

3名の先生の発表ののち、今年度教師海外研修に参加された10名の先生は校種ごとのグループに分かれ、帰国後研修までに考えてきた授業計画をもとに、今後の授業実践について意見交換を行いました。10日間のラオス滞在中に得た沢山の気づきのすべてを目の前の子どもたちに伝えたい、けれども授業時間は限られている。自分が担当する子どもたちに最も適したテーマは何か、それをどのような手法や教材を使えば学びが深まるか…。昨年度参加の3名の先生にも各グループに入っていただいた意見交換は、時間が足りないほど白熱した議論になっていきました。

昨年度教師海外研修参加の仁木敦子先生

岡﨑麻央先生の授業実践の発表

昨年度教師海外研修参加者も加わっての授業づくりに関する意見交換

研修2日目は、JICA中国・四国の教師海外研修アドバイザーとして現地にも同行頂いた開発教育ファシリテーターの山中信幸先生による講義とワークショップでした。

冒頭では、改めてJICAが行う教師海外研修の意義や特徴を解説してくださり、この研修を通じて先生方が得た知識や気づきをどのように「問い」に変えていくか、現地の情報をそのまま発信するだけでなく、児童生徒が考えを深めるための授業をどう作っていくか、過去の事例などを含めてお話下さいました。

経済や環境、少数民族の子どもを取り巻く教育事情、都市と農村との格差など、様々な課題を抱えながらも、人々が穏やかで牧歌的な雰囲気の漂うラオス。そんな東南アジアの小国には、世界各国から多くの経済支援が集まっています。海外からの援助で出来た鉄道や高速道路を現地で目の当たりにした先生方は、経済成長の光と影、開発とは、発展とは、そして幸せとはなにか、考えを巡らせる日々だったそうです。

研修2日目の後半では「『援助』とはなにか」をテーマにしたワークショップが行われ、先生方は、どんな手法を自身の授業実践で効果的に活用できそうか、といった視点を持ちながら、楽しみつつも真剣に参加していました。

教師海外研修への参加経験、そしてラオスで得た知見は、この先も長く活かすことのできる宝物になったのではないでしょうか。先生方の想いがつまったその宝物が、授業や学校での活動を通じてこれからの地域社会や世界を担っていく児童生徒に届きますように。中四国の先生方の授業実践を楽しみにしております。

山中信幸先生の講義

「援助」を考えるワークショップ

2日目の最後にも授業実践の計画について話し合いました

scroll