【島根県: 実施報告】「ことば」と「食」でつながる週末—多文化共生ワークショップブースを複合施設ENnoZAにて出展しました

2025.11.21

国旗の色塗りクイズをたのしむ子どもたちの様子

2025年9月28日、出雲市内の複合施設「ENnoZA」で開催された地域イベントに、島根県JICAデスクは多文化共生をテーマにしたワークショップブースを出展しました。芝生広場を中心に、飲食・物販・相談ブース等が並ぶ賑わいの中、JICAのブースでは「ことば」や「食文化」を切り口に、異文化との出会いを促すプログラムが展開されました。

島根県内で最も多くの外国人住民が暮らすのが出雲市です。同市が発表したデータによると2025年9月時点でその数は約5,000人にのぼり、県全体の外国人住民の約半数を占めています。中でもブラジル出身者が最も多く、出雲市では日系ブラジル人が地域産業を支える重要な担い手となっています。

こうした背景から、島根県JICAデスクではポルトガル語等の言語体験を通じて、地域住民が外国人住民との距離を縮めるきっかけをつくることを目的に、今回の出展を企画しました。ポルトガル語は、出雲市における多文化共生の現場で最も身近な外国語の一つでもあり、言語を通じた理解促進は共生の第一歩となります。

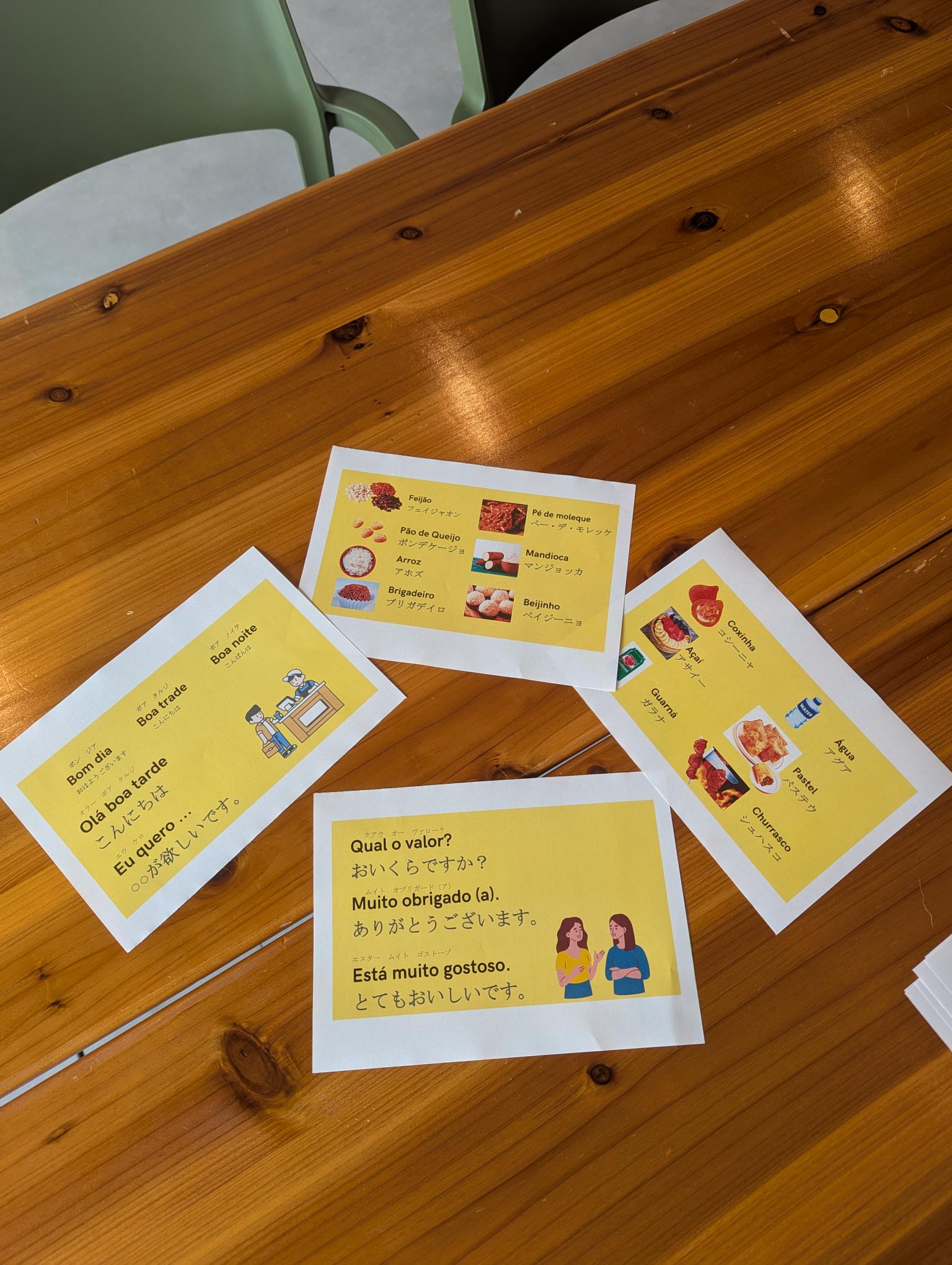

JICAのブースでは、「ことばビンゴ」「食文化○×クイズ」「国旗の塗り絵クイズ」など、子どもから大人まで楽しめる体験が用意されました。参加者はゲーム感覚で言語や文化の違いに触れ、自然と笑顔がこぼれる場面も多く見られました。

「ボン・ヂーア(おはよう)」「オブリガード(ありがとう)」といったポルトガル語のあいさつを口にすることで、参加者は異文化を“自分ごと”として感じるきっかけになります。発話を通じた体験は、外国人住民との距離を縮める第一歩となり、地域に多文化への理解と関心を育てる土壌をつくります。

また、同じく外部出展者であるブラジル料理の販売ブースと協力し、外国語での注文体験も実施。販売ブース側もサポートすることで、参加者は「通じた!」という達成感を得ることができ、言語への抵抗感が和らいでいく様子が印象的でした。

会場には、地元の飲食店によるキッチンカーや、クラフト雑貨の販売など、多様なブースが並びました。JICAのワークショップは、こうした地域の出展者と並列することで、「国際協力」や「多文化共生」が特別なものではなく、日常の延長線上にあることを来場者に伝える役割を果たしました。

特に、子どもたちが塗り絵を楽しんだ後に、隣のブースでおやつを買い、さらに別のブースで手芸品を選ぶという流れが自然に生まれており、イベント全体が「多文化を含む暮らしの体験」として機能していたことがうかがえます。

島根県JICAデスクでは、今回のような場づくりを通じてさまざまな文化的背景を持つ人々との共生を支える取り組みを続けています。行政や教育機関だけでなく、民間施設等とも連携することで、より多くの市民が「多文化共生」を身近に感じられる機会を広げていきたいと考えています。

「ことば」や「食」を通じて異文化に触れる体験は、地域の中に小さな変化を生み出します。それは、外国人住民が安心して暮らせる環境づくりにつながるだけでなく、日本人住民にとっても、他者との違いを前向きに受け止める力を育むものです。

JICAはこうした取り組みを通して“共に生きる力”を地域に根づかせるための確かな一歩を支えていく活動を今後も続けてまいります。

(記:島根県JICAデスク 小波津 チアゴ 明)

ワークショップブース入口

多くの来場者で賑わう様子が見られました

ブラジルに関する豆知識等も紹介されました

ことばビンゴに挑戦!

ポルトガル語を使って注文できるようにテンプレートも用意されました

scroll