- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA九州

- 「人」明日へのストーリー

- KITA新研修部長に聞く:「脱炭素と再生可能エネルギー」の今後の研修事業の在り方

公益財団法人 北九州国際技術協力協会(KITA)

研修部長 森永 郁(もりなが かおる)氏

大分県出身。1978年新日本製鐵株式会社(現:日本製鉄)入社。以来、八幡製鐵所 エネルギー部門部長、北九州エル・エヌ・ジー株式会社 常務取締役を歴任。2021年9月より、北九州市の外郭団体である北九州国際技術協力協会(KITA)の研修部にてエネルギー関連の研修のコースリーダーに就任、2025年6月より研修部長を就任。

この度、北九州国際技術協力協会(KITA)の新研修部長に就任した森永郁氏に、今後の研修事業の展望や、兼任するエネルギー分野のコースリーダーとしてのモットーについて伺いました。長年のエネルギー分野でのご経験を持つ森永氏が語ってくださいました。

技術協力への熱い思い:課題解決を促す研修へ

―新たに研修部長の役割を担うにあたり、技術協力への思いをお聞かせいただけますか?

海外から来る研修員の皆さんは、脱炭素化を目指す各国のエネルギー政策の推進に貢献するという高い目的意識を持ち日本に来られます。国の実情も各人の専門性も全く異なる研修員の皆さんですが、1ケ月以上の間、日本のエネルギー政策、技術、成功事例を共に学び、各国の実情を語り合い、解決策を議論することで、帰国後自らが果たすべき役割を認識し具体的課題を見つけてゆきます。単に知識を得る研修ではなく、自ら課題解決を模索し計画するプロセス、ヒントとなる題材を提供することが、研修の重要な役割だと思います。

「やってみよう、できるかも」研修員に自信を

―森永さんは、研修のコースリーダーも兼任されるとのことですが、その立場において大切にされているモットーを教えていただけますか?

帰国後自らが果たすべき役割を認識し具体的課題を見つけても、研修員が共通して持つ悩みは、例えば、組織の壁、予算の問題、マンパワー・・・。多くの心配と懸念が頭をよぎり、アクションプランが描けないことが通常です。KITAのコースリーダーは長年同じ悩みをもって様々な仕事を成してきた方ばかりですから、それぞれの経験を通じて、研修員の皆さんと話しをして、各人の課題感に応じて、課題達成のプラン作りのヒントを与えることができます。

勿論これはヒントでありアクションプランにして実行するのは研修員ですが、このアクションプラン策定のプロセスを通じて、『やってみよう』、『できるかも』との意識をもって帰国してもらうことを最も大切な研修価値として取り組んできましたし、今後も同じ意識でコースリーダーの役割も果たしていきたいと思います。

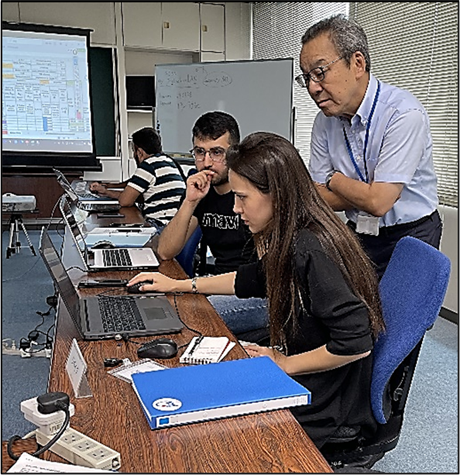

講義実習の様子

日本製鉄での経験が研修に活きる

―日本製鉄での長いキャリアをお持ちですが、そこでの経験は、研修職務にどのような影響を与えていますか?

鉄鋼のエネルギー技術者として、エネルギー政策やエネルギー事業展開に長年携わってきました。また、1990年代、米国の製鉄所のエネルギー効率向上の協力のために米国に滞在しました。これらの経験は、先ほどお話ししたコースリーダーの仕事に大いに役立っています。

特に、海外の若い研修員の方々と(時には飲みながら)話すのは本当に楽しいですね。仕事でやろうとしたこと、達成したこと、失敗した経験などをお話することで、研修員の皆さんが「やってみよう」「できるかも」という意識を持ってくれると大変嬉しいです。

九州の技術が持つ強み:北九州市の「環境エネルギー都市」としての実績

―研修事業における技術協力について、九州の技術が持つ特有の強みは何だとお考えですか?

昨年の省エネコースである国のインフラ投資を行う銀行から来た研修員が素晴らしい発表を行いました。『国で今問題となっている公害問題、リサイクル社会の実現、産業と都市の省エネと新しいエネルギー供給体制、この融合したコンセプトの実証と実現を自国で提案したい。60年以上にわたって産業の発展に伴う様々な問題を官民一体で克服してきた北九州市が積み上げてきた多くの実例をこの目で見て、話しを聞いて、わが国が即座に取り組むべきテーマだと思った。』

個々の技術、政策の知識を得ることも研修の大きな目的ですが、環境エネルギー都市政策実現の歴史を肌で感じ、人々の思いを聴き、研修員の皆さんが自国に必要な大きな構想を抱くヒントとなる題材を実例として視察できることが、九州、特に北九州市が持つ大きな強みであると実感しました。

研修事業の進化:ニーズに合わせた柔軟なプログラムへ

―「省エネルギー」と「再生可能エネルギー」の研修事業は、今後どのように進化していくべきだとお感じですか?

省エネコースを2年間、再エネコースを3年間担当してきて、二つのことを感じています。

一つは、国のエネルギー行政を担当する研修員にとって、省エネ推進と再エネ推進は包括して考えるべき政策課題であるということです。日本の省エネルギー政策は産業の省エネから始まり民生、運輸の省エネ、近年になって再エネ導入も含め政策が展開されて来たためか、研修を二つのカテゴリーに分類してきました。

しかし、各国にとっては、省エネ、再エネ政策の選択や優先順位は自国の産業の発展、エネルギー需給構造、電力需給構造などによって異なります。省エネ政策と再エネ政策を別コースとして研修を実施することは、研修を提供する側の論理かもしれません。

もう一点は、再エネ、特に太陽光発電のコースについてです。確かに日本よりも導入が進んだ国の研修員もいますが、太陽光発電の導入開始段階の国も多く、地方の電化対策として考えている例もあります。また、政府機関でプロジェクト開発や運営管理の実務を行う研修員も数多くいます。

太陽光発電導入進展と業務の実態に差が有る各国の研修員にとって、課題解決に有効な情報は、太陽光発電の進展に応じた課題に対して日本が採ってきた解決策を勉強し、各国の実情に応じて選択していくことではないでしょうか。日本が現在直面している(例えば系統連携上の)課題が各国の研修員が持つ課題ではないと感じています。

これらの二点を考慮すると、『省エネコース』『再エネコース』を分類し、それぞれ政策、技術の内容を包含する現行の研修設計から、省エネと再エネを分類せずに、エネルギー政策全般を俯瞰するエネルギー政策担当者向けコースと、省エネ、再エネのプロジェクトの開発、運営管理、技術開発・標準化等に携わる技術者担当者を対象として、導入の進展に応じて必要な省エネ、再エネに拘わる技術情報を提供するコースとに再編成したほうが、各国の研修員とってより明確な目的を持てる研修となるのではないかと強く思っております。

研修閉講式の様子

帰国研修員へのメッセージ

―最後に、帰国研修員たちへのメッセージや激励の言葉をお願いします。

皆さん研修で持った思いを実現してください。皆さんは必ず貴国に対して大きな貢献をする事と信じております。JICA九州での研修と経験が皆さんの実りある人生の一助となればと願っております。

(インタビューワー:研修業務課 小川)

scroll