- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA九州

- 「人」明日へのストーリー

- JICA九州 大学生インターン潜入レポート(6)

~教師海外研修事後インタビュー~ 筑陽学園中学校・高等学校 林 愛恵 先生

こんにちは!

JICA九州センター大学生インターンの中村有李です。

何度かの事前研修を経て、8月10日から8月17日にかけてベトナムで行われた教師海外研修。帰国後の先生方にインタビューさせていただきました!

▽今回インタビューさせていただいたのは?

筑陽学園中学校・高等学校 林 愛恵 先生

1.教師海外研修に参加した理由やきっかけ、今回の研修目標は何ですか?その目標は達成できましたか?

現地でしか学べない実情や生徒の思考を深める授業づくりの工夫を学んで、より現地の実情に根差した開発教育・国際理解教育を行いたいと思い、応募しました。 今まで自分なりに同教育を行ってきましたが、その場で生徒は興味は持っても、そこから自分ごとして深く考えたり、その後の学習や行動に繋がったりする授業づくりができていないと感じていました。今回の研修に参加して、実際に現地で見たものや交流した人々はまさに生きた教材で、これらを通じて生徒に伝えたいことが今溢れています。また、様々な校種から参加された先生方と関わることで、自分になかった教材に結び付ける視点や授業の工夫の方法を学ぶことができました。授業を実践してこその目標達成だと思いますが、そのために必要なものを多く持ち帰ることができましたので、このような貴重な機会をいただけて本当に良かったと思っています。

ハノイ市内にある公立中学校訪問時の歓迎式典の様子(左から5人目が林先生)

2.研修中、印象に残っていることは何ですか?

少数民族の方がいらっしゃる地域で、エコツーリズムの推進を行っている草の根事業の視察を行ったことです。本当の発展とは、国際協力とは何かについて考えさせられました。少数民族の人々は決してハノイの人々と同じような発展をすることが幸せではないのだと実感しました。エコツーリズムを通じて、少数民族の人々が「自分たちの生活や文化に自信が持てるようになった」とおっしゃっていたことが印象的でした。また、現地で活動されている団体の方が、現地の人々の魅力や思いを大切にして寄り添っている姿勢を見て、お互いを尊重するこの姿勢こそが国際協力に必要だと感じました。その姿勢があってこそ、お互い信頼して談笑し合える関係に繋がっているのだと思いました。

少数民族の村での民芸品づくり体験

3.研修に行く前と、行った後で変化はありましたか?

ベトナムの発展に向けた熱意、熱気を強く感じました。様々な施設へ訪れましたが、「こういう姿を目指している」という思いやそれに向けて積極的に行動されている姿を目の当たりにして、今日本にはない雰囲気だと感じました。日本の高度経済成長期もこのような感じだったのかなと想像しました。この印象にも絡んできますが、行った後に最もギャップを感じたことは、現地の人のベトナム戦争への認識です。現地のガイドさんの「戦争は過去のことであり、私たちはこれから国として発展することに目線を向けている。戦争で関係があった国も今では国際的な仲間として良い関係を築いていくことが大事だ」という言葉が印象的でした。自国で起きた戦争なので辛い過去として深く根付いていると思っていましたが、それ以上にこれからの国の姿に目を向けている姿をもっているように感じました。

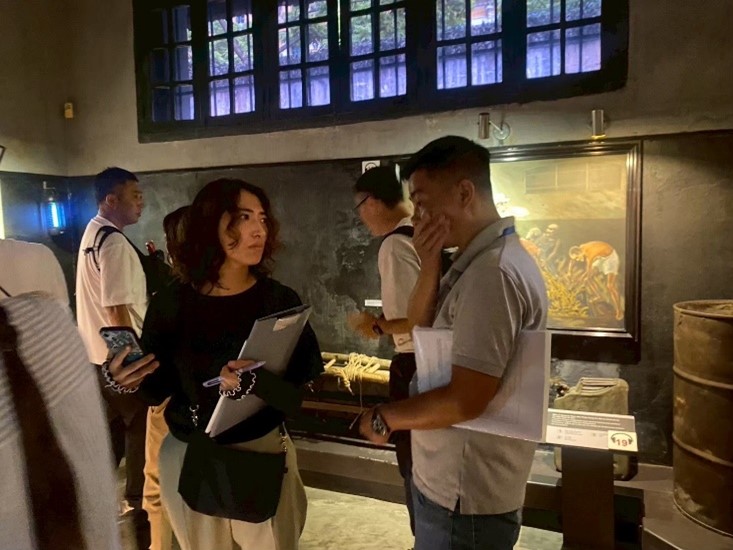

ホアロー収容所での視察

4. 生徒たちに伝えたいことはどのようなことですか?

国際協力の重要性とその際に必要な相手を尊重する姿勢です。現在、自国ファーストの風潮や国際協力への向かい風が吹いている流れを感じています。しかし、現地に赴き日本のODA等で整えられたインフラや施設を目の当たりし、現地で活動されている日本の人々に向けた現地の人たちの感謝の思いを聞くと、やはり国際協力はお互いのために重要なものであると感じました。また、その際に相手が大切にしている思いや将来像を尊重して、協力して行っていくことが真の国際協力だと感じました。このことを伝えるために、過去日本で他国の援助によってつくられたもの、ベトナムで日本の援助によってつくられたものを生徒に調べさせ、国際協力の重要性を伝えたいと思います。その上で草の根事業で見た相手を尊重する姿勢をもって国際協力を行っている日本の人々の活動や思いを学び、自分たちにできる国際協力やそのために必要なことは何かを考えさせる授業を展開していきたいです。また、これとは別に平和教育も行いたいです。ホイアンでベトナム戦争の枯葉剤の影響で身体が不自由な人を目の当たりにして、やはり戦争は過去のことではなく、二度と起こさない、起こさせないという強い思いをもって伝えていくべきことではないかと感じました。そのために、現在紛争地となっている国・地域などからの海外の留学生から戦争とはどういうものか、どれほど今の安全で平和な生活が有難いことなのかについてお話をしていただき、戦争を起こしてはいけないという強い思いを生徒にもってもらいたいと思います。そして、これから国際人として、また唯一の被爆国の国民として、平和のために必要な考えや行動を生徒に考えて、留学生の皆さんに自分の考えを伝える授業を実践したいです。

5.この研修を一言で表すなら?

「新鮮」です。ベトナム現地の人々、そして他の教員の皆さんやJICAのスタッフの方々など、様々な方からお話を聞いたり、お互いに意見交換をしたりして、自分が今まで持てなかった視点や何気ない1シーンとその背景の深さに気づくことができて、学びに溢れた日々でした。一番印象に残っているのがダナンの病院での1シーンです。病院の廊下にシートを敷いて座っている多くの人がいました。最初は診察をまっている患者さんかと思いきや、患者さんのお世話をするためにいる家族や親戚という話を聞いて、驚きました。ベトナムでは入院する人のお世話は家族や親戚がするのが習慣だそうです。病院としてケアや設備が行き届いていないという面もありますが、それ以上にお互いを助け合うベトナムの人々の優しさや、日本の病院に頼りすぎている医療の現状にも気づかされました。このようなことが何度もあり、本当に「新鮮」に溢れた研修でした。

公立中学校での交流

ダナン病院での院内見学

教師海外研修について詳しくは以下のリンクから↓

JICA九州SNSではベトナム研修中の様子やその他さまざまなイベントについて掲載しています。

- Facebook https://www.facebook.com/jicakyushu

- Instagram https://www.instagram.com/jica_kyushu

scroll