- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA北海道(札幌)

- 事業の紹介

- 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 第26報 新たなつながり、見聞を咀嚼する。(キルギス)

北海道中標津支援学校 加瀬 利憲先生

新たなつながりへ

私は20年以上、北海道の農業教育に携わってきました。その中でヨーロッパやオセアニアなどさまざまな国を生徒と訪問し、現地の方々と一緒に農業体験をする学習を支援してきました。「国や気候は違えど製品を生産する目的や想いは同じである。」というキャリア教育と国際理解教育が横断した活動をイメージしてもらうと想像がつきやすいかと思います。そして長く先の見えないコロナ禍や人事異動(校種間異動)で自身の国際理解教育の在り方を見つめ直したいと考えていたところに教師海外研修と出会いました。自分では、現地を訪問して「肌で感じる授業」から教材をとおして「五感を活用して思いを馳せる授業」への大変革でした。この研修で大きく感じていたのは「授業をつくり込む」ということと「人とのつながり」です。

指導案検討や模擬授業で受けたアドバイザーからの助言や現地の取材準備、研修仲間のアイディアに触れ、自身の凝り固まっていた授業づくりを変化させるきっかけとなりました。また、教師海外研修を機にさまざまな立場の方の紹介で日本語を学ぶ町内の留学生や町役場のCIRと呼ばれる「国際交流員」との関わりが生まれました。そのCIR職員として活躍しているキルギス共和国出身のカチキンバエフ セイテク(Kachkynbaev Seitek)さんに本校でキルギスを題材とした授業協力を依頼したところ、快く引き受けてくれました。授業に向けて、私が作成した教材(スライドやワークシート)の共有やキルギスから買ってきたものをセイテクさんに改めて解説していただきました。

※国際交流員(CIR:Coordinator for International Relations)は日本人と外国人の交流や多文化共生の推進、外国人材の誘致に向けた周知活動をしています。

お忙しい中、快諾してくれたセイテクさん(右)

セイテクさんはこんな人!

キルギス共和国アラブカ(ビシュケクから自動車で南西に約600km)生まれで、小学校から高校までカラクルジャ(ビシュケクから自動車で南へ約750km、中国と国境付近の町)で過ごした後、ビシュケクの人文大学で中国語を学んだとのことです。日本とのかかわりは、大学生のときに留学(論語を研究)した中国で日本人留学生と仲良くなったことがきっかけで2006年に来日して2017年まで東京都で生活していたそうです。2024年8月に家族と中標津町に来るまでは、ビシュケクの中央アジアアメリカン大学(AUCA)の教授とビシュケク・ビジネス・クラブ(BBC)のCEOを務めており、2027年まで中標津町にいる予定とのことです。

見聞を咀嚼する

①キルギスで買ってきたものをセイテクさんに解説してもらいました!

キルギス研修では、伝統工芸品やスーパーで日用品などを購入して授業で紹介しようとしましたが用途や意味をはっきり分かっていませんでした。セイテクさんと出会い、ひとつひとつ解説してもらうことで、それらを知ることができ、研修後1年越しにキルギスへの理解をさらに深めることができました。

・カルパック

冠婚葬祭、独立記念日などに被る習慣があるそうです。種類がたくさんあり、主に年配の人は日常的に被っているとのことです。

私も空港(トルコ・キルギス)や街中でカルパックを被った人をたくさん見ましたので、改めて被る理由がわかりました。ビシュケクのバザールでもたくさん売っているのを見ました。

・民族衣装

カルパックとセットで着用する習慣があるそうです。この衣装であえて職場に行く人もいるようです。キルギスはアイロンがけをこまめにして、民族衣装をきれいに着こなしているとのことです。

帰国後の授業で着てみましたが違和感は全くないと生徒からの評価でしたので、タイミングを見て私もこの民族衣装で出勤してみようと思います。

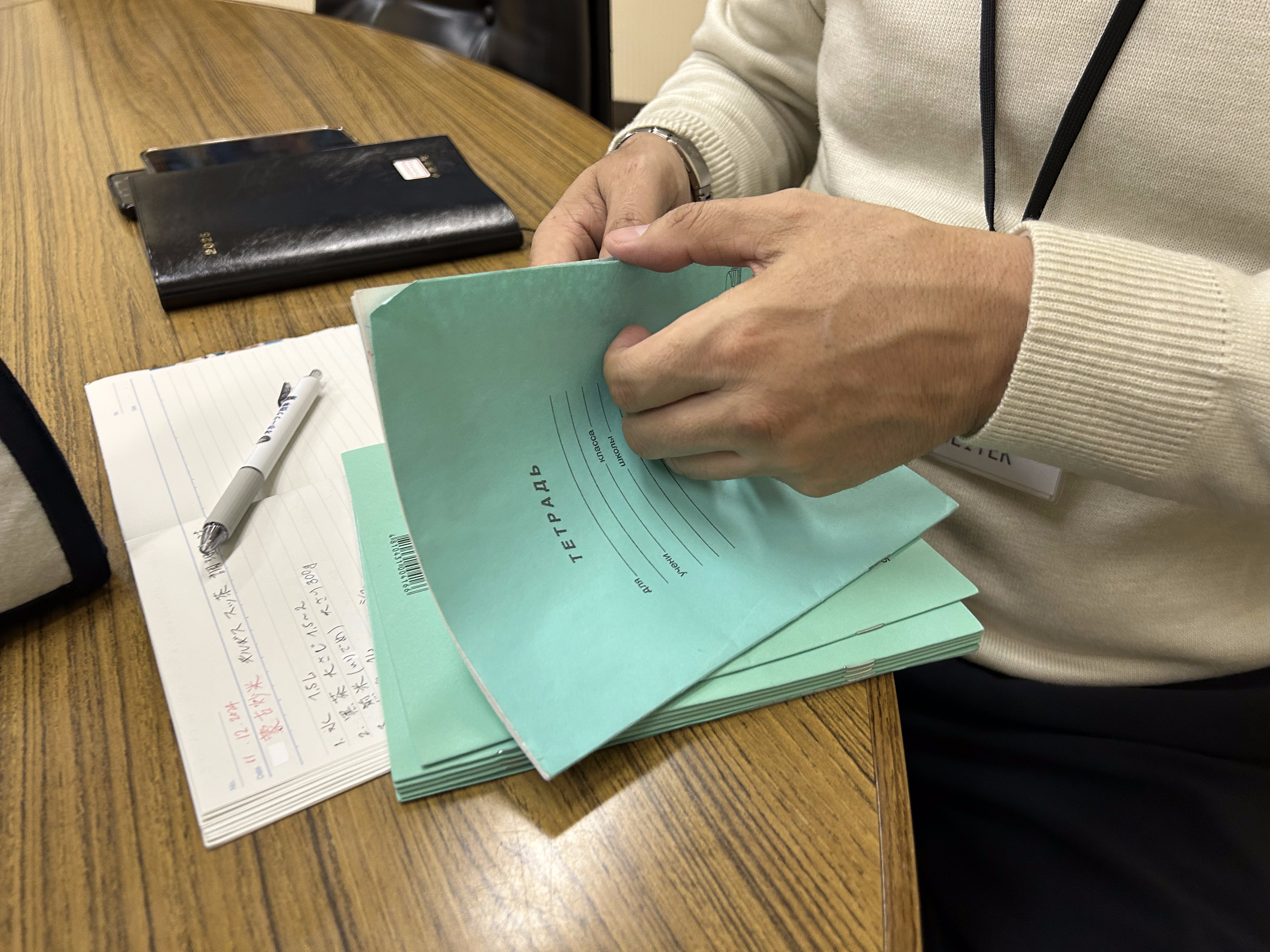

・ノート

これは、小学低学年が使用する学校指定のノートだそうです。このノートで練習してから、日本と同じような罫線の入ったノートを使うとのことです。

私が学校に訪問したときに児童が使っていたノートを偶然現地のスーパーで発見して購入しましたが、小学生の必須アイテムだったようです。算数用と国語用があり

B5サイズの大きさで各20ページあります。

日本円で1冊30円~40円ほどです。

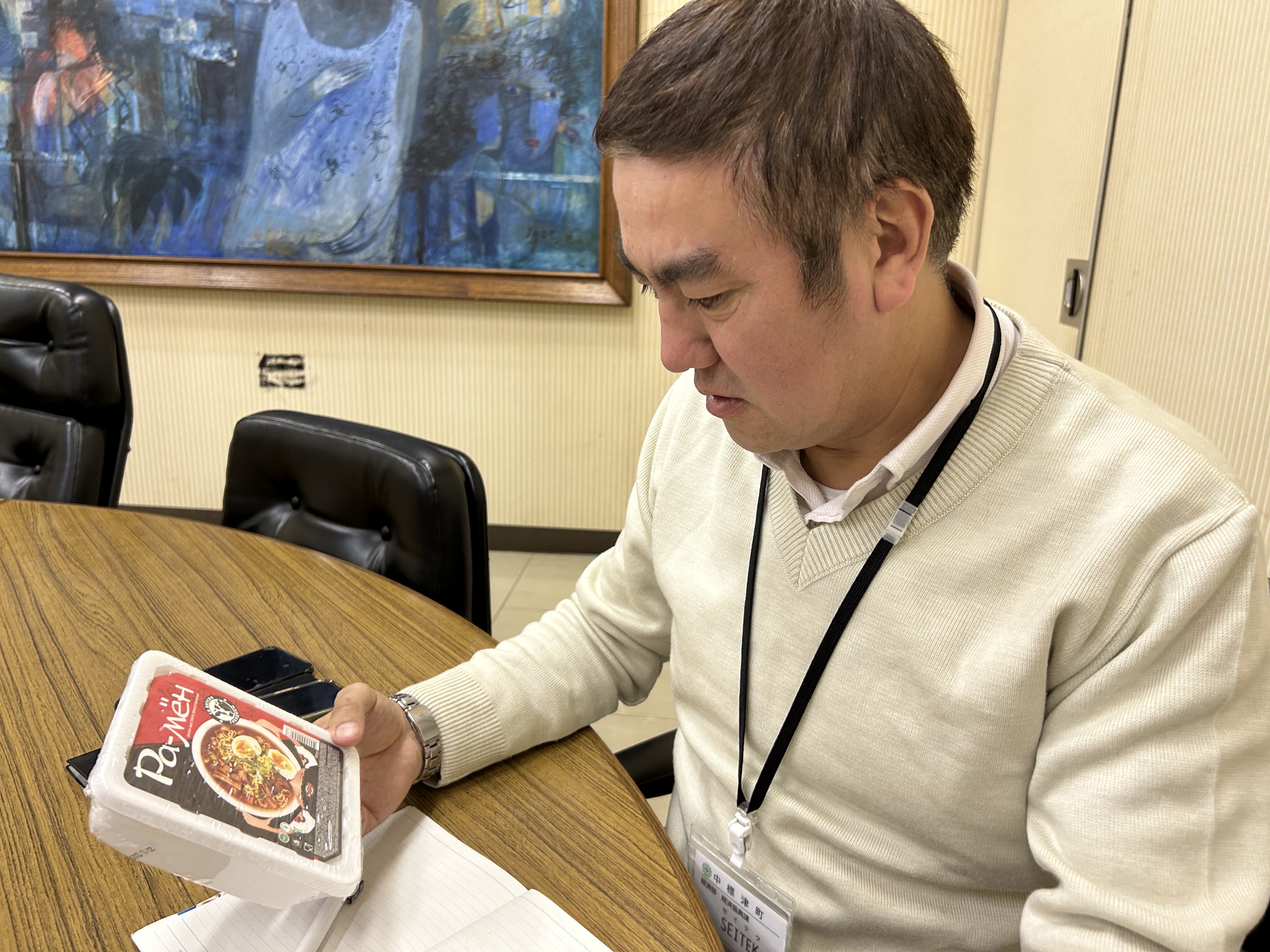

・カップラーメン

キルギスでも多くの人が愛用しているようです。1個70~80円くらい。

私は帰国してから食べましたが素朴な味と絶妙な量なので何個でも食べられそうな一品でした。

・フェルト人形

これとても良い物なんです!地域の素材を使った特産品で、農村部の女性たちが丹精込めて共同作業で作り、貴重な家庭の収入になっているとのことでした。

ビシュケクのOVOPショップやキルギスの空港で売っているのを見ました。日本でも無印良品で売っています。

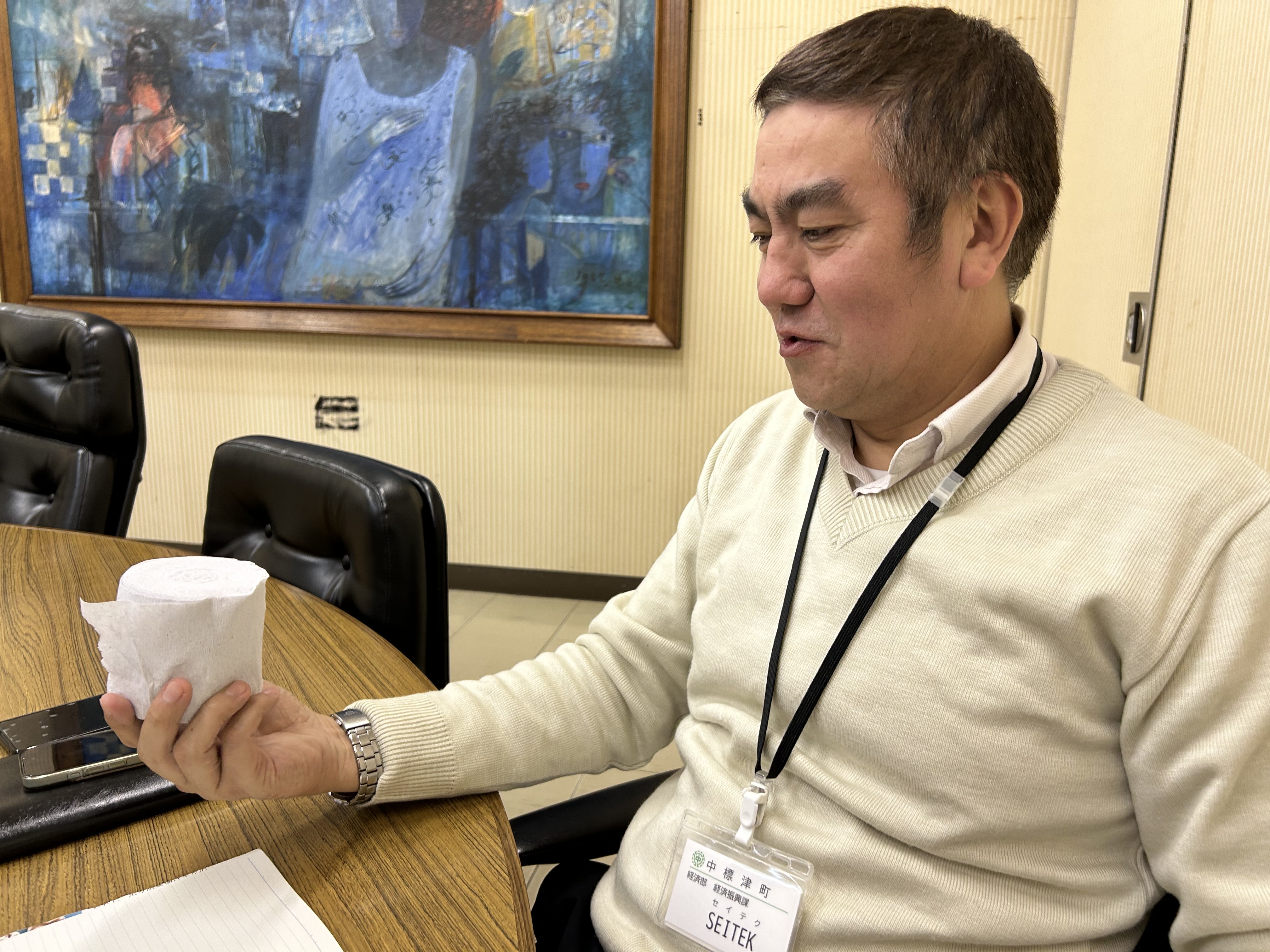

・トイレットペーパー

これは流せない紙でできているそうです。農村部では穴だけのトイレがあるので、このトイレットペーパーを使うのが一般的だそうです。都市部では流せるトイレットペーパーを使っているとのことです。

このトイレットペーパーは包帯のように伸縮性はありますが少し堅いです。私が子どもの頃も穴のトイレはありましたので懐かしい風景でした。

・新聞紙や本について

新聞定期購読するという習慣はないので新聞配達もないそうです。情報はほとんどネットで得ているようです。現在のキルギスでは本を読む習慣が減ってきているそうなので、日本と同じですね。ちなみに日本の図書館はとても充実しているというお話をしてくれました。

②これからはCIRとしてこんな活動を予定しています!

今後は町内で「キルギスカフェ」を企画中。キルギス料理を参加者みんなで作って、それを食べながらキルギスについてお話する内容とのことです。

五感をフル活用する

この研修では、現地に行かなくても五感に訴求する教材の力を学びました。1枚の写真や1個の製品に詰め込まれた多くの情報を感じ取り、深い思考と気づきを促すことができる教材は、身近な生活と比較することで、外国を身近な存在に感じるきっかけになると思いました。これからもさまざまな人とつながって、地域で活躍している外国人の協力を得て正しい情報を咀嚼して「感じて・考える」授業づくりを目指したいと思います。

scroll