- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA北海道(札幌)

- 事業の紹介

- 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 第28報:生徒の共感的理解を育むフォトストーリーを活用した授業との出会い(キルギス)

北海道湧別高等学校 合田 知絵美先生

現地体験から作る世界に一つの授業

心惹かれたフレーズ

夏休み明けのある日、ふと目にしたJICA2023年度教師海外研修のパンフレット。まるでモンゴルを思わせるような草原の写真と「現地体験から作る世界に一つの授業」というフレーズが印象的でした。当時の校長先生に背中を押されて応募したのがつい最近のことのように感じます。この研修で他の8名の参加者の先生方やJICA関係者の方々等と関わる中で、生徒参加型授業の手法を学んだり、日本と世界の繋がりについて改めて考えたりして、英語教師として、そして1人の人間として、自身の視野を大きく広げることができました。

以前から、開発教育・国際理解教育に関心を持っていましたが、授業で取り扱う機会がありませんでした。本音を言えば、自身の知識・経験不足があり、授業展開やこうなってほしいといった育てたい生徒像が曖昧で避けていた分野でした。そのため募集案内を見た時に、直感的に「コレだ!」と。開発途上国であるキルギスでは、どのような人々がどのように日々生活しているのか。実際に自分の目で見て、肌で感じ、体験したことからどのような授業が生まれるのか、期待に胸を膨らませながら出発の日を迎えました。

悩みに悩んだ帰国後の模擬授業づくりと今後の展望

OVOPの女性達

帰国後の模擬授業では、事前研修で学んだ写真を活用した生徒参加型手法「フォトランゲージ」を使おうと考えていました。

参照:参加型手法を学ぼう

具体的にどのような写真を使うかは決めておらず、キルギス滞在中は意識的に写真を撮るよう努めました。帰国後に撮った写真を一枚一枚見る中で、OVOP(一村一品運動)のワークショップで出会った生産者の女性達の写真が目に留まったこと、そしてキルギスの農村と勤務先の高校がある湧別町に共通点があったことから、生徒に英語でフォトストーリーを作成させる授業を行うと決めました。他の参加者の方々やJICA関係者の方々から貴重なご指摘・ご助言をいただき、試行錯誤を繰り返して実践報告集のとおり、指導案は完成しました。「現地体験から作る世界に一つの授業」を経験できたことは、自身の普段の授業を見直すまたとない機会となりました。

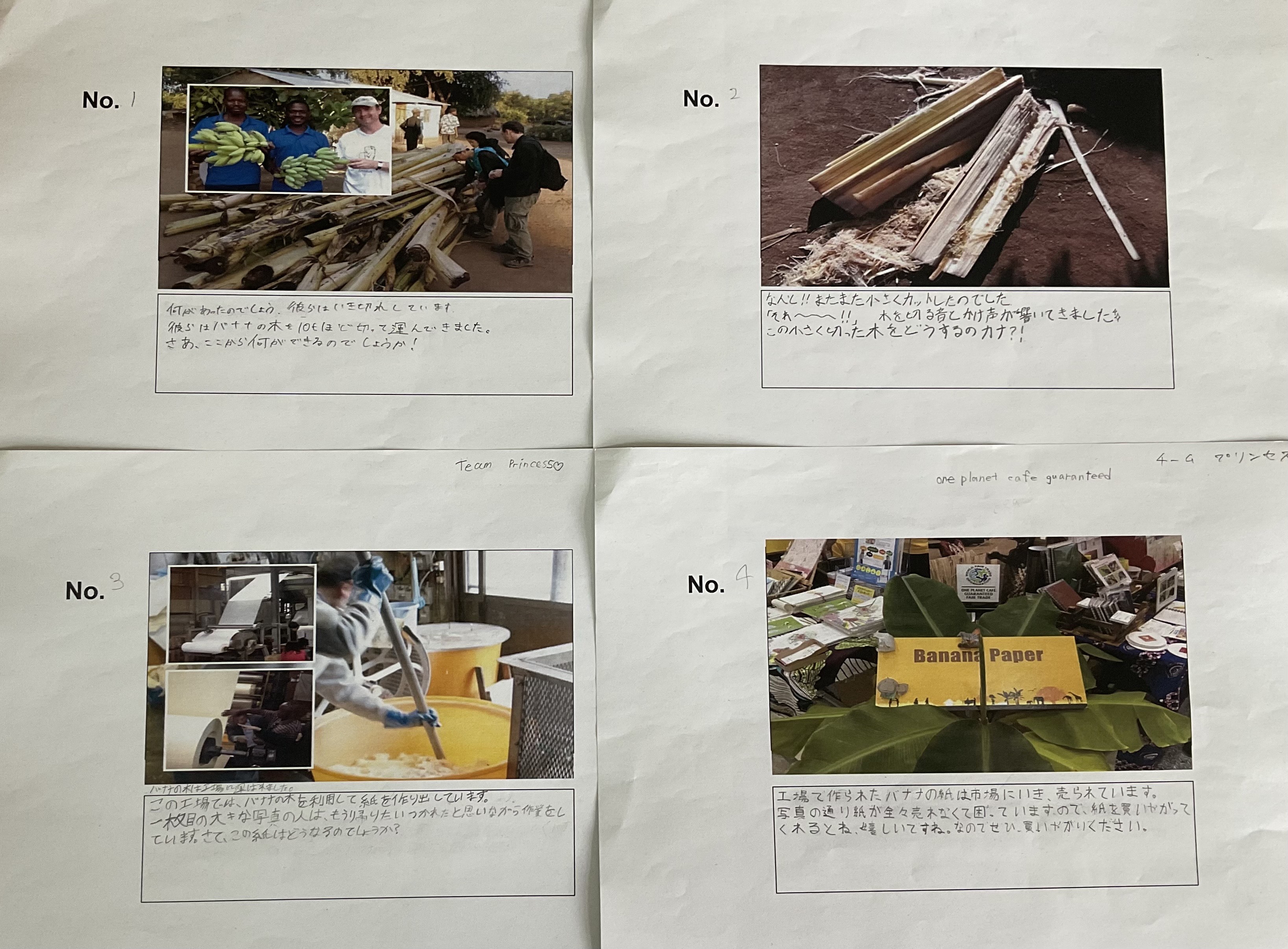

生徒の作品

研修終了後も、単元の導入時にフォトストーリー活動を行ったり等、生徒参加型手法を常に意識した授業づくりを心掛けています。また、最近は多文化共生について学び始めました。近年、オホーツク管内において外国人技能実習生が増加し、地域住民として湧別高校の学校祭や吹奏楽局の演奏会等に足を運んでいただくことも多くなりました。同じ地域で生活している仲間として、生徒に彼らと積極的に交流する姿勢を身につけさせたいと考えるようになりました。昨年、遠軽町で開催された日本語学習者支援養成講座に参加し、講義や実習生の方々との対話実践を通して、その考えがより一層強くなりました。今後も、日本と世界の繋がりについて生徒と共に学び、考え続けていきたいです。

scroll