- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA北海道(札幌)

- 事業の紹介

- 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 第30報:世界を見て視野を広げる!

音更町立下音更小学校 富谷 唯士先生

カンボジアでの教育ボランティア—学ぶ意欲の強さに触れて

私は大学時代にカンボジアで日本語と英語を教える教育ボランティアに参加しました。現地の学校は設備が十分ではなく、教科書が足りないクラスもありましたが、子どもたちは限られた環境の中でも一生懸命に学んでいました。特に印象的だったのは、授業に対する積極的な姿勢です。日本語や英語の簡単なフレーズを話せるようになると、嬉しそうに何度も繰り返し練習していました。「教育を受けられることが当たり前ではない」という現実を目の当たりにし、私自身の価値観が大きく変わる経験となりました。

JICA教師研修でキルギスへ—異なる教育環境を視察

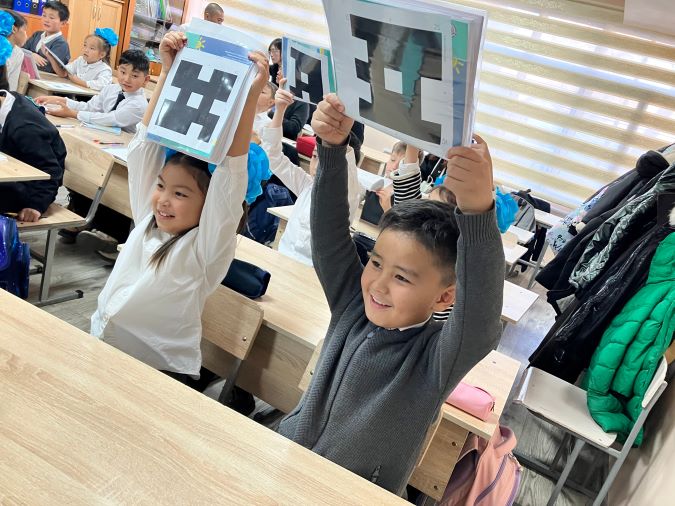

数年後、私はJICAの教師海外研修でキルギスの教育現場を視察する機会を得ました。カンボジアとは異なり、学校の設備は比較的整っており、授業のスタイルも日本と共通する部分がありました。しかし、学習意欲の高さには大きな違いがあるように感じました。特に、先生が質問をすると、我先にと手を挙げて答えようとする子どもたちの姿が印象的でした。生徒一人ひとりが授業を「自分ごと」として捉え、積極的に参加している様子は、日本の教室とは異なる雰囲気を感じさせました。

日本の教室では、先生が問いかけても、積極的に手を挙げる生徒は限られており、「間違えたらどうしよう」と考えて発言をためらう子どもも少なくありません。一方で、キルギスの子どもたちは、正解・不正解にかかわらず、自分の考えを積極的に発言しようとする姿勢がありました。

当時、首都ビシュケクの学校でJICA海外協力隊として活動していた川合さんは、「評価や就職先につながっているのが理由ではないか」と話していました。実際、コチコルの学校では卒業試験があり、成績優秀者には赤い証書(優秀者の証であり、17人中4人ほどが受け取れる)が授与される仕組みになっていました。コチコルの生徒たちは「ビシュケクの大学に進学し、ITエンジニアや外科医を目指している」と語り、自らの将来を見据えながら学習に取り組む姿勢が印象的でした。

世界を見ることで広がる視野—今後の教育に活かすために

キルギスの授業でのワークシート

この様子を見て、私は「学ぶことと将来が直結していると、生徒の意欲は大きく変わるのではないか」と考えました。日本でも進学や就職に向けた学びはありますが、「なぜ学ぶのか」という目的意識がここまで明確な生徒は多くないように感じます。特に、小中学校の段階では「とりあえず勉強するもの」という認識が強く、学ぶことが将来につながる実感を持てていない子どもも少なくありません。

また、キルギスやカンボジアの子どもたちの姿を見て、「日本の教育でも、もっと主体的に学ぶ機会を増やせるのではないか」と考えました。どちらの国でも、授業中の発言が当たり前であり、「自分の意見をどう伝えるか」を大切にしているように感じました。このような環境の中で学ぶことで、「正解を求めるだけでなく、自分の意見を持ち、発信する力」が自然と身についていくのではないかと気づきました。

この教師海外研修を通じて、私は「教育の形は一つではなく、その国の文化や価値観に根ざしている」ということを改めて実感しました。そして、日本の教育においても、単に知識を教えるのではなく、「子どもたちが学びを自分ごととして捉え、主体的に取り組める環境づくり」がより重要ではないかと考えるようになりました。

現在、私はこの経験を生かして、国際理解教育に積極的に取り組んでいます。昨年度は5年生を担任し、開発途上国から日本の技術を学びに来るJICA研修員を学校に招いたり、児童と共にJICAセンターを訪問したりするなど、国際交流の場を数多く設けました。また、キルギスで学校視察を行った経験を教材としてまとめ、授業に活用しました。特に、SDGsと結びつけ、「飢餓をゼロに」「安全な水とトイレを世界中に」などの課題について、日本とキルギスの状況を比較しながら児童に考える場を与える授業を行いました。

今年度も、子どもたちが海外に親しみをもてるように、自分が行った国の写真を使って食べ物やあいさつ、子どもたちの様子に触れる授業を行ったり、旅行で行った国をお土産とともにクイズ形式で紹介したりする活動を行いました。

今後は、さらに自身の視野を広げるため、語学学習にも励み、将来的には海外の日本人学校での勤務にも挑戦したいと考えています。若手のうちに幅広い経験を積み、その経験を日本に持ち帰り、子どもたちの教育に還元していきたいです。

scroll