- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA北海道(札幌)

- 事業の紹介

- 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 第32報 世界へ羽ばたけ!北海道の若者よ!(キルギス)

北海道札幌国際情報高等学校 依田 幸子先生

ロシア語の教員免許を持った国語教師として北海道へ赴任してはや20数年。ここ数年の日露関係の影響で、ロシアに2校ある姉妹校との相互訪問が途絶えていた2023年4月、キルギスの学校から交流提携の申し出を受けた。ロシア語の留学先としても中央アジアが注目されるようになる中、一度訪問してみたいと考えていた折、奇跡のようなタイミングでキルギスへの教師海外研修が目に留まった。

キルギスという国を訪問するにあたり、私の主な興味は次の2点だった。「公用語ロシア語の扱い」と「ODAの実施状況」である。いわゆる「ロシア語圏」と呼ばれる国々の中でもロシア語に対する状況はさまざまであり、生徒・学生にとってロシア語学習を目的とした留学先としてキルギスはどうか。そしてODAに関しては2024年は70周年という節目の年でもあり、生徒の興味関心が高い国際協力の現場を自分の目で見たい、という気持ちがあった。

人と人が繋がることのかけがえのなさ

キルギス日本天才学校にて

今回、キルギスの学校を訪問をさせていただく時に、派遣教員がそれぞれ勤務する学校の生徒たちから桜の形の紙に言葉を書いてもらって持参し、訪問先の学校の生徒にも書いてもらい、双方生徒の言葉で模造紙の桜の木を満開にする、という試みを行った。あっという間に日本語、英語、キルギス語、ロシア語で書かれた「ともだち」「ありがとう」などの言葉でいっぱいになった。「ことば」の持つ力を感じることができる瞬間だった。

天才学校に掲示されている手紙や写真

2020年1月以降、コロナの影響で、相互訪問での国際交流が困難になった。その代わりにオンラインが主流となり、さまざまな工夫をすることで交流を継続してきた。ZoomやGoogle Meetを通してお互いの顔を見ながら交流すること、リアルタイムではなかったとしても写真、動画や手紙を交換すること、等を通して自分が学んでいる言語を日常語として用いる高校生と繋がりを持つことは、言語学習のモチベーションを高めてくれるものであった。

キルギス日本天才学校を訪問した際、札幌国際情報高校の生徒たちが送った手紙や写真が掲示されているコーナーがあり、非常に嬉しかった。札幌国際情報高校の生徒たちの中には、ロシア語を専門的に学ぶことができる大学へ進学した生徒や、キルギスへの留学やインターンシップを予定している生徒がいる。高校時代に経験したことがその後の人生の指針を決めるきっかけとなることは大いにある。若い時に、世界を知ること、世界の多様な価値観に触れることが国際人の育成には欠かせないと感じている。

やっと会えたね!

オンラインを駆使した交流によって国際交流の幅が広がったことはいうまでもない。しかし、直接会って話をし、共に時間を過ごす、ということが生む絆には到底及ばない。2024年夏、キルギス天才学校の生徒たちが来日、札幌国際情報高校の生徒たちの家でホームステイをした。昨年、手紙を通しての交流をしていた卒業生も来校し、念願の「再会」を果たす。笑い声が響き、お別れの時には涙を流す、というあたたかい交流を見て胸が熱くなり、やはり、リアルな交流に勝るものはない、ということを再確認した。時間や手間をかけることで育まれる豊かな心を今後も大切にしていきたい。

「きっとこうにちがいない」からの脱却

MUJIと連携しているフェルトマスコット制作の現場

キルギスが親日国なのは、一つの要因としてODAの対象国という事実からであると考える。ODA対象国ではないロシアとの交流では今まで考えたことのない側面からの新たな学びとなった。国際交流に興味がある生徒の多くは、世界の役に立ちたい、という高い志を有している。しかし、「よかれと思って実施した支援が実際には現地の人をより過酷な状況に追い込んでしまっている」といった事実をレポートやコラムを通して知った高校生がショックを受ける、ということも度々目にしてきた。善意に根ざした行動だからといって必ずしも感謝されるわけではない。しっかりと現地の状況を知り、現地のニーズを汲み取ることが大事なのだ、と知り、高校生は考えを深め、一回り成長する。

しかし、キルギスで大きな成功をおさめている日本の国際支援のありかたは、未来ある高校生の気持ちを高揚させ、心を奮い立たせる契機となるものだろう。現地の人の雇用を創出し、価値ある商品をグローバルマーケットに流通させ、最終的には自立できるよう支援する、というあり方は、まさに理想的なものといえる。

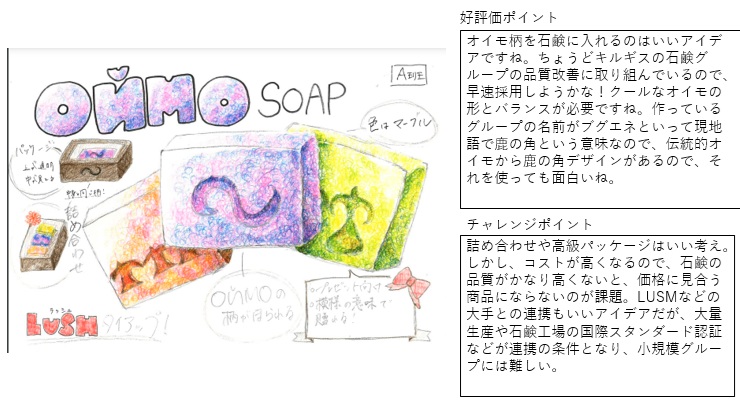

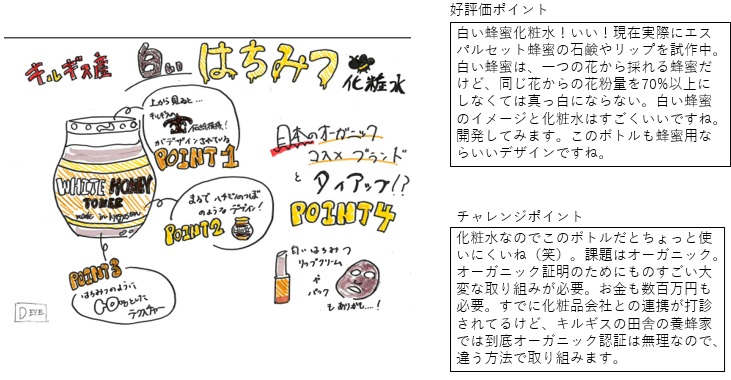

商品開発に取り組む生徒たち

キルギスにおけるODAのひとつとして成果を挙げているOVOP(一村一品運動)の現場を視察した経験を学校に持ち帰り、札幌国際情報高校のグローバルビジネス科において「世界に通用する商品開発」と題した授業を実施した。生徒たちはキルギスの文化や自然を活かした商品をそれぞれ考え、キルギスで実際にJICA専門家として活躍されている原口明久氏から、評価できる点、実施が難しく検討し改善すべき点について助言を受けた。

理想を持つことは素晴らしいことだ。しかし、「きっとこうに違いない」という固定概念は、強い思い込みとなって、人の視野を狭めてしまうこともある。

若い世代が、多くの知識を得て、経験を重ね、学びを深めることで、世界を見る目や行動が変わり、周りの人に発信することで良い変化をもたらし、世界は良い方向へ変わっていくのだ、と私は信じている。私自身も、より良い未来を目指し、生徒たちと共に学び続けていきたい。

生徒が考案した商品例と原口氏のフィードバック1

「オイモ柄の石けん」

生徒が考案した商品例と原口氏のフィードバック2

「白いはちみつ化粧水」

キルギスという国の魅力

キルギスは、何とも魅力的な国である。チンギス・アイトマートフの文学作品に描かれるような雄大な自然と大地に根ざした人々。この国で学ぶことのできるテーマは多岐にわたる。「公用語ロシア語の扱い」と「ODAの実施状況」という主に二つの興味を持って訪問したが、ロシア語やODAに関心がある人だけではなく、歴史、芸術、自然、、、広汎な分野において好奇心をかき立てられる場所である。

今回、縁あって、キルギスという国と出会うことができた。キルギスを経験した人はどうやら皆、キルギスの虜になってしまうようだ。まだまだ未知のことも多く、私の好奇心をかき立ててくれるこの国の魅力を多くの人に発信しながら、私自身も新たなキルギスに今後も出会い続けていきたい。

scroll