- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA北海道(札幌)

- 事業の紹介

- 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 第25報:北海道の生徒に中央アジアへの親しみを!(キルギス)

北広島市立西部中学校 佐々木征司先生

懐かしい冬のキルギス

教師海外研修からもう少しで1年が経過します。同僚の先生から「こんなのあるよ、行ってみたら」と声をかけていただいたことが応募のきっかけでした。海外旅行はあまり経験はありませんが、学生時代に1ヵ月半ほどエジプトやモロッコなどを周遊。その時の話を生徒たちに伝えると、興味を持って聞いてくれる様子を見て、社会の先生は教室にいる生徒と外の世界をつなぐパイプ役なんだと実感することが多々ありました。

最後に海外に行ったのはもう10年以上前になることからも、そろそろ最新の事情を自分で見て肌で感じてアップデートしたいと考えていました。今回は特に、現地で収集した資料に基づいた授業づくりを行うための視点や考え方、ノウハウを経験豊富な先生方から数々の演習を通して教授いただいたことが、目から鱗の学びになりました。そして、同行した仲間との出会いも大きな財産となりました。複数回の指導案検討や模擬授業を行い、他教科・異校種の先生方のアイディアに触れ、授業をブラッシュアップさせていく経験も初めてでした。そして、国際理解教育、開発教育のメソッドや多くの実践の積み上げに触れ、自分がやってみたいことは何かを考えることができました。

あらゆる日用品が手に入るバザールにて様々な果物や野菜が売られていました。

バザールで働く人々

磨きをかけて

見るものすべてを授業作りに直結するモノにしたい。

そう意気込みながら、限られた一週間ほどの時間を全て吸収しようと、素材を出来るだけ集めました。

現地では、目に映る冬の中央アジアの荒涼さと寒々しさの中、温かい料理や笑顔、人々のもてなしが包んでくれました。旧ソ連式の年季の入った校舎で、根本は日本とさほど変わりない様子で学ぶ子どもたちがいました。また、キルギスの先生方が置かれている現状は厳しく、教科書も含めた教材不足、先生方が賃金や待遇の面でも決して良いとはいえない状況にあることがわかりました。

現地の社会の先生と交流した中で、日本で行っていることを伝えると、「それは日本だからできることだ」と話していました。国際協力における教育への支援のあり方も考えさせられました。

都市部の先進校では外国語教育ではカフートなどを用いた活動や英語の活用を進めようとする様子がありました。一方で、キルギス語とロシア語でどちらを使うほうが将来的に良いか、収入につながるか、といった話もされていました。多様かつ複雑な社会だからこそ生じる、潜在的な摩擦の一端も垣間見ることができました。何より、これまで単なる旅行を紹介するだけだった自分の授業づくりを、大きく変える機会となりました。

ODAが一村一品の取り組みを作り、地域社会や地域経済にインパクトを与え、途上国の僻地に活力をもたらす様子を取材し、メインの授業として教材化しようと考えました。帰国後も専門家の原口さんから文献の提供やアドバイスを何度もいただきました。実践した授業はまだまだ未完成で、改善の余地があり、今後もブラッシュアップさせていきたいです。

一村一品プロジェクトに携わるキルギス人女性

一村一品プロジェクトで作られた羊毛フェルト製品

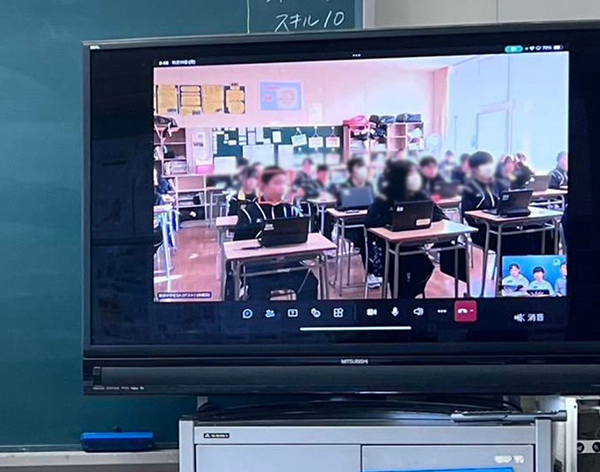

リモートで愛知と北海道の教室を繋ぎました

先日、一緒にキルギスに行った仲間と、リモートでお互いの教室を繋いで授業をしました。愛知県と北海道の児童生徒を繋いで、お互いの地域を紹介し、交流することで、課題解決に向けた新たな疑問が生徒の中に浮かび上がりました。見慣れた街に暮らしていても、いつでもマインドは教室を飛び出して、国内でも海外でも外の世界へと繋がる。そんな時間を生徒と共有する楽しさを味わいながら、これからも授業づくりに励みたいと考えています。

scroll