【帰国後の活動報告】2024年度に来日した灌漑・排水分野の中央・地方行政官等をオンラインでフォローアップしました!

2025.03.17

日本では2000年以上前から稲作が行われており、その長い歴史を通じて農民参加型で灌漑管理が確立されてきました。一方で、北海道の稲作の歴史は短く、泥炭地で、コメ作りには「不適」とされた原野でありながら、今や日本有数の稲作地帯となりました。

およそ150年前に政府主導により本格的な開発がスタートした北海道は、短期間で急激な発展を遂げ、行政の働きかけと支援を受けて設立・強化された土地改良区は単なる水利組合としての機能だけでなく、農家の主体的参加を奨励し地域を活性化させるという地域振興の役割も担ってきました。

このような背景と特徴を有する北海道の土地改良区は、農業・農村開発を進める開発途上国にとって大いに参考となることから、JICA北海道センター(札幌)では、アジア・アフリカ圏対象の英語と西アフリカ対象のフランス語の2コース「農民主体型用水管理システム※」を実施しています。

英語コースは2005年から開始し、2024年度まで32ヵ国から233人が来道し、フランス語コースは2015年度から開始し、2024年度まで13ヵ国から71人が来道しました!

※2025年度からコース名称が「効果的な参加型灌漑管理と水利組織の能力強化」に変更。

第二次世界大戦後の開発前の篠津原野(出典:篠津中央土地改良区)

現在の篠津中央土地改良区

2015年度から開始したフランス語圏地域を対象としたコースでは、まず、それぞれの参加者が現在抱えている課題や日本の研修で解決したいこと等を共有するレポート発表会、課題分析を行った後、日本の土地改良事業制度や土地改良区制度、農民参加組織について学びます。その後、特徴や規模の異なる3つの土地改良区(北海土地改良区、厚真町土地改良区、篠津中央土地改良区)を訪問し、組織概要や会計、施設管理、集中水管理システム、下部組織の運営、農家が行う用水管理などについて講義と現場視察を通じて、効果的な水管理を実現するために必要な知識を得ます。

また、北海道の稲作の歴史や区画面積、組織概要が異なる長野県上田市の土地改良区を訪問し、ため池灌漑についても情報を得る機会を提供しています。

2024年度の研修期間は6/14~7/10、ブルキナファソ、ギニア、ギニアビサウ、モーリタニア、セネガル5ヵ国から6名の研修員が来日し、受け入れて頂いた土地改良区のみなさま方から、「大変熱心で教え甲斐がある」と嬉しいお言葉を頂くほど、講義や視察中の質問が大変活発な研修員でした。

SDGsゴール1

SDGsゴール2

北海土地改良区の高橋技術部長から北海幹線用水路の説明を受ける様子

2018年の胆振東部地震から復旧して満水になった厚真ダムを視察

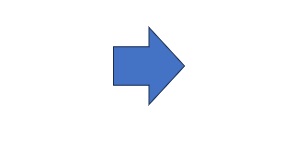

帰国からわずか2ヵ月が経過した9月12日、ブルキナファソのエマニュエルさんから12ページの活動報告書と写真が研修関係者全員に届きました。研修修了時に作成した「帰国後の活動計画」を始動させるため、管轄するスーム地域の灌漑に携わる関係者全員(約100名)を対象に、灌漑地区の開発に関する制約の理解や課題の特定、調査、灌漑地区全体のパフォーマンスを向上させることを目的とした意見交換や研修で学んだ知識を活用し、課題分析をしたとの報告でした。

その報告に、ギニアのアシアトゥさんが、「おめでとう!私も監督任務のために生産者に研修の知見をフィードバックするための出張に来ています。」と反応をしました。

この報告が発端となり、アシアトゥさん、同じくギニアのディアビさんからも進捗報告と写真が届きました。

2人の活動も日本の土地改良区の事例を参考にして、「農民が自らの手で維持・管理する」ことの重要性を農家に理解してもらうことからスタートし、組織改編や農民の意識改革、村落農道維持委員会を設置するなど、着実に計画を進めている事が確認でき、コースリーダーや研修関係者と研修員双方で感謝や敬意、応援メッセージを送り合い、互いにモチベーションを高めました。

農民にヒアリングする様子(帰国研修員のアシアトゥさんは中央で水色のポロシャツを着用した方)

灌漑施設を視察するアシアトゥさん(左端で腰に手をあてている方)

コヤ県活動地域で農道維持委員会を設置し、委員会のメンバーと会議する様子(写真手前の青い帽子を着用しているのが帰国研修員のディアビさん)

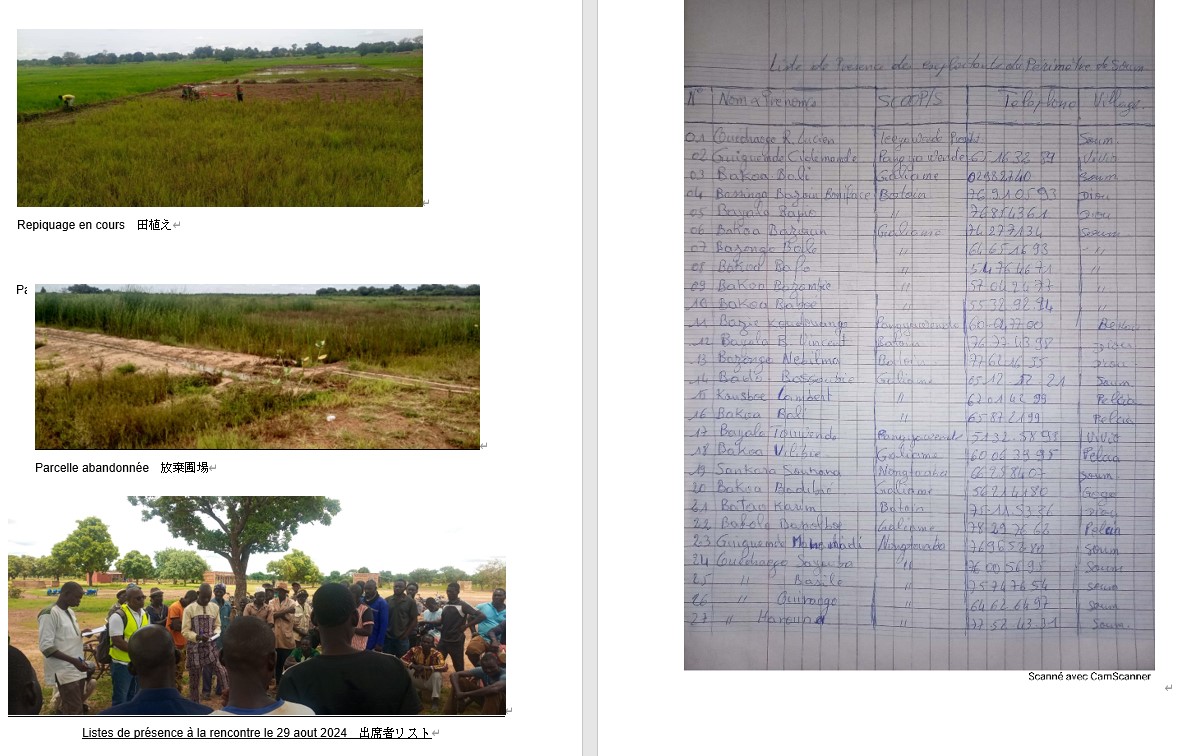

スーム地域の関係者と意見交換する様子(中央で手を上げているのが帰国研修員のエマニュエルさん)

スーム地域の関係者約100人が集った様子

更に2ヶ月後の11月22日、エマニュエルさんからスーム灌漑地区関係者と実施したSWOT分析の結果報告書が届きました。

研修関係者一同、着実に活動を実施している熱心な研修員を引続きサポートしたいという思いが高まり、2025年1月に「帰国後の活動計画」の進捗確認や研修内容で有益だった科目、直面している課題を把握するとともに、帰国した研修員が実装に必要な追加の情報提供や助言を行うオンラインフォローアップセミナーを2日間実施する事を決めました。

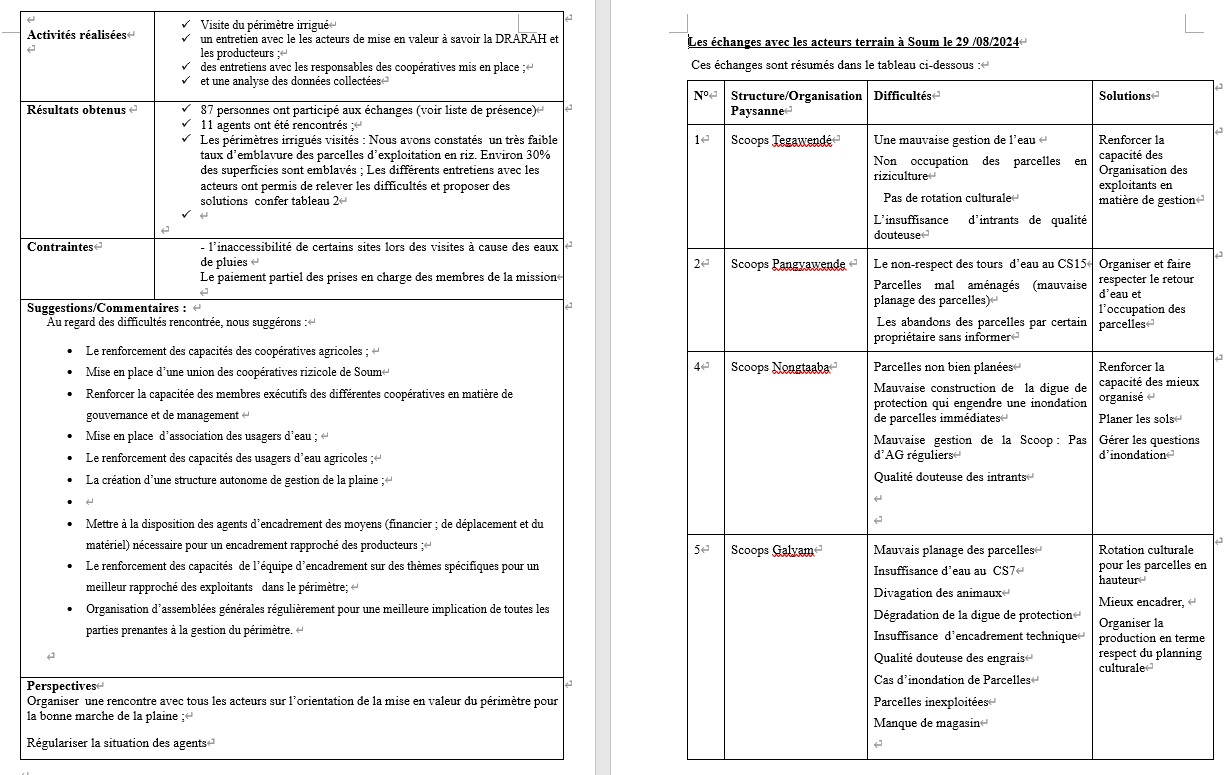

エマニュエルさんから届いた報告書(抜粋)①

エマニュエルさんから届いた報告書(抜粋)②

エマニュエルさんから届いた報告書(抜粋)③

2025年1月17日、24日に実施したオンラインセミナーの対象者は2024年度に来日した研修員6名です。事前に「帰国後の活動計画」の進捗状況や実施にあたり課題となっている点やオンラインで希望する追加講義のテーマなどについて対象者へアンケートを取り、活動状況が分かる写真や動画の提出を求めました。

日本側は、コースリーダー、研修受託先に加えて、研修にご協力頂いた土地改良区のみなさんにも参加頂きました。

以下が2日間の概要です。

●1回目(2025月1月17日)

久しぶりの再会でしたが、「Ohayo Gozaimasu」と変わらず日本語で挨拶してくれたアシアトゥさんをはじめ、出張などで参加できない2名を除く4名が参加しました。

「帰国後の活動計画」を各々発表し、その内容について他の研修員やコースリーダー、土地改良区の方と質疑応答・意見交換を行いました。帰国後、6ヵ月しか経過していないものの、実際に農家と対峙した時に起こった問題やその対処法、組織を再編する際に起こりうる問題等、具体的な課題が共有されました。

●2回目(2025年1月24日)

最も活動が進んでいたエマニュエルさんに実際に農家と対峙した時に起こった主要問題(定例総会がない、会計書類が存在していない、水漏れや番水制度がない等の組織管理や水利用者間の組織化)や提案可能な解決案を発表頂いた後、研修員間の意見交換を行いました。日本側からは農家の意識改革への助言や農家・農地情報を把握することの重要性、土地改良区の規程、人材育成の必要性について解説し、帰国後の研修員の今後の活動に有益な情報を提供しました。

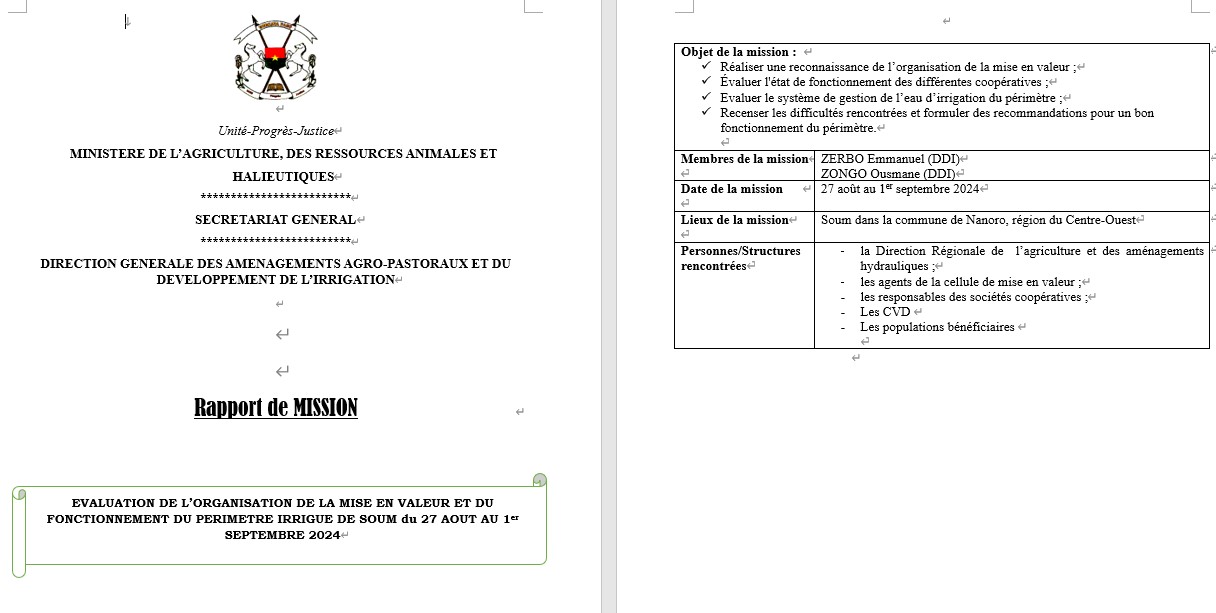

ブルキナファソの均平不良の土地

ブルキナファソの整備良好な圃場

ギニアの生産者が賦課金を支払っていない圃場

ギニアで生産者グループが賦課金を支払う利益を理解し、整備された圃場

当日の研修関係者側の様子(土地改良区のみなさんはオンラインで参加)

2日目の終了時の記念写真(ギニアのディアビさんはネットワークが途切れ映っていない)

今回、帰国研修員6名に対してオンラインで本邦研修のフォローアップを実施する予定を連絡したところ、「また会えることを楽しみにしている」「大変よいアイディアです。再会の機会をありがとう」「喜んで参加したい」といった前向きな反応があり、実施後には「フォローアップに感謝、今後も継続して欲しい」「研修終了後に会えて嬉しかったし、遠い日本からの支援に感謝する」といった謝意が伝えられました。

このオンラインフォローアップにより、研修関係者は帰国後の活動進捗や直面する課題を把握することができ、研修員は互いの活動を確認し合い、活動が進捗している研修員から好事例の共有や、課題解決のアイディアを得ることができました。さらに、「組織の改善」や「農家や職員向けのよい研修とは何か」といった共通課題について議論し、農民の意識改革や組織のルールを守らない場合の日本での取組について土地改良区から説明や助言を得る機会となり、双方にとって今後の活動に有益な情報を共有し合うことができました。

また、研修に協力してくださった関係者へのフィードバックにも役立つ貴重な機会となりました。

コロナ禍で進んだオンラインツールを活用し、本邦研修後も現地とオンラインで接続することが容易になったため、今後も帰国研修員の活動を継続的に支援するツールとして活用していきたいと考えています。

JICAの研修事業では、日本との懸け橋にもなる帰国した研修員との絆も大事にしています。

<関連リンク>

研修員受入事業

scroll