水の日と国際協力

2025.08.19

8月1日は「水の日」、8月1日から7日は「水の週間」として日本政府により定められています。近年、日本を含め世界各地で、多すぎる水や少なすぎる水が、洪水や山火事などの自然災害という形で人々を悩ませていますが、水は資源として私たちが生きていくうえで欠かせないものです。日本各地では、貯水ダムと浄水施設により、安定してきれいな水を享受できていますが、開発途上国に目を転じれば、まだまだ20億人ほどの人々が安全な飲料水を入手できず、生存が脅かされているという現実があります。

例えば、不衛生な飲料水が原因で死亡する人は年間50万人以上といわれており、栄養不良の原因の50%が、下痢などの水と衛生の問題に起因するものです。さらに、水道施設が整備されていないところでは、特に女性や子どもが遠い水場まで足を運び、長時間の過酷な水汲み労働を強いられています。

JICAは、水資源を適切に管理し、すべての人々が飲料水等として持続的に利用できる社会を目指すための国際協力を世界各地で行っています*が、北海道では、開発途上国から行政官を招き、都市での給水、あるいは村落地域での給水・衛生管理をどのように行えば、よりよい給水事業が実現できるのかを学ぶための技術研修を行っています。

今年は、都市型給水を扱う「上水道施設技術総合」コースに、アジア・アフリカ・大洋州から合計10名、村落地域での給水・衛生管理を扱う「アフリカ地域 村落給水衛生管理」コースに、アフリカから合計6名の行政官がそれぞれ参加して、北海道の水道事業体での講義や視察、あるいは農村地域の簡易水道施設の視察や揚水ポンプの機能についての講義を通じ、多くの知見を得ました。

*JICAグローバルアジェンダ(開発途上国の課題に取り組む20の事業戦略)の「持続可能な水資源の確保と水供給」

water.pdf

浄水場にて生産された上水を無駄にすることなく市民に届けるためには、地区の需要に応じた水道管網を整備すること、そして、地中で漏水が発生することなく設計通りに水道管を埋めることが重要です。そこで、札幌市内の水道管埋設工事現場を訪問し、どのような点に留意しつつ工事を進めることが重要なのか直接目で見て学びました。

札幌市水道局職員や工事受注会社の方からの説明に耳を傾ける研修員

漏水対応処理の実践演習(写真提供 HIECC)

札幌市内の浄水施設での講義風景

また、十勝岳連峰や夕張山系を控える富良野市では、豊富な地下水を水源とする簡易水道施設の仕組みを学びました。

地域住民で構成される利用組合による管理の仕組みを学ぶ

川やダムなどから年間を通じて取水できるところと違い、多くの開発途上国では、地下水を一時的に給水塔などに溜めおいて各家庭に配水する地域も珍しくありません。そこで必要となるのが性能の良いポンプです。アフリカなど、乾燥地域に広く集落が散在しているところでは、ポンプを動かすための燃料や電気を届けることが不経済な場合も少なくありません。その際に役に立つのが太陽光です。今回の研修では、おかもとポンプ株式会社を訪問しました。水中ポンプによる揚水だけでなく、停電時や水中ポンプの故障時には手押しポンプも併用できる点が特徴です。

ソーラーポンプシステムを見学

研修の最終段階では、それぞれの研修員が日本での学びを母国で生かすために何をするのかをまとめたアクションプラン(行動計画)を発表しました。

アクションプランの発表風景

水資源は国の発展に関係なく誰しも必要なものです。日本国内でも水資源とのかかわり方が難しくなっている今日、開発途上国ではさらに大きな課題となっていくことでしょう。JICAは引き続きこれら課題に取り組んでいきます。

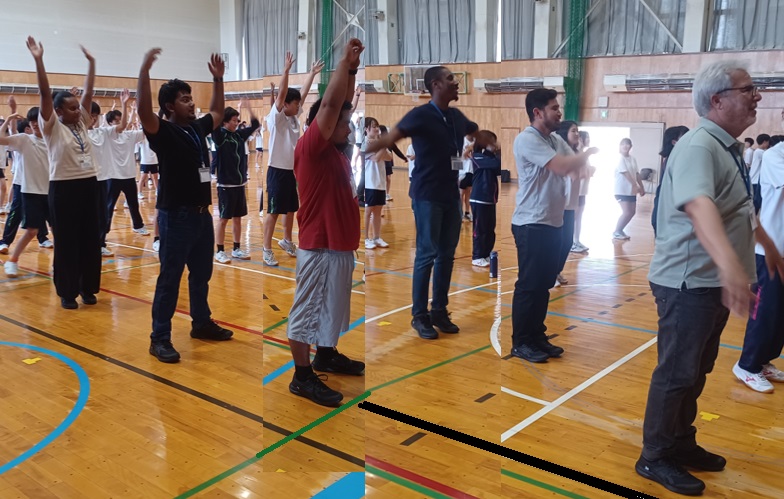

札幌市内の高校を訪問し、日本の学校で行われている行事として模擬運動会を体験しました。お玉リレーといったような簡単な競技を、生徒と混成のチーム構成で行いましたが、競技に先立ち、おそらく初めてとなる「ラジオ体操」で体をほぐして開始しました。

初めてのラジオ体操!

<関連リンク>

研修員受入事業 | 日本国内での取り組み - JICA

scroll