【岩手県/民間連携事業】地方から海外へ、大きな翼を広げる株式会社栄組の挑戦(代表取締役:佐々木栄洋さん)

2024.05.21

岩手県遠野市に創業し、まもなく70年を迎える『株式会社栄組』は、従業員40 名ほどの総合建設会社。地域に根ざし、地元の公共事業を中心に受託してきた企業ですが、2017年からは積極的に海外展開に力を入れ、JICA事業を活用しながらいろいろな縁をつなぎ、現在はブラジルやインドネシア、アメリカなど数カ国でのビジネス が進展しています。家族経営の会社を4代目として盛り立て、多様な人材を束ねながら国際展開を図る代表の佐々木栄洋さんに、地方から海外進出を目指したきっかけやその経緯、見据えるビジョンを伺いました。

本社前での佐々木社長

株式会社栄組代表取締役 佐々木 栄洋さん

岩手県遠野市にて祖父の創業した家業の建設会社を担う4代目。1970年生まれ。岩手大学大学院工学科修了、土木工学 の博士号取得。7年間の大学教員退官と同時に2003年栄組入社。独自のコンクリートの補修技術を開発し特許取得。国内のみならず海外での事業展開を推し進める。プライベートでは、ブラジル出身日系二世の奥様、24歳(長男)、22歳(長女)、20歳(次男)の5人家族 。

―佐々木さんのご経歴を教えていただけますか。

岩手県遠野市の建設業を営む家の長男として生まれました。小学校5年のときに父親を事故で亡くし環境が一変したのですが、母や祖父母が変わらずに商売を続けていましたから、幼いながらも「会社を続ける」ということに将来の意識が向いていたように思います。高校は自宅から通える釜石の進学校に進み、卒業後は土木工学を学ぶために地元の岩手大学に進学しました。当時、会社の仕事の多くは、県や市の公共事業が多かったので、関係性を知るために地元の大学で学ぶことにしました。

―馴染みのない国への留学とは、とても積極的ですね。ブラジル留学中はどんな活動をされたのでしょうか。

留学制度がとてもユニ−クでした。実際にブラジルの社会に出て、仕事をしながら学ぶという研修の色が濃いものでした。留学生それぞれの学びの目標や状況に合わせてプログラムが組まれましたが、私の場合は、日本語学校で日本語講師の仕事をしながら、空いた時間に都市計画の研究を進めるというプログラムでした。ポルトガル語は3ヶ月ほど全くわかりませんでしたが、次第に理解できるようになり、最終的にはひとりで旅行できるほどに上達しました。

―ブラジルからの帰国後、大学を卒業されてすぐに会社を継がれたのですか。

いえ、大学院に進学し、引き続き都市計画を学ぶことにしました。修士過程を修了するときには、研究者になりたいと明確に思うようになり、建設環境工学科で助手を採用する契約があるからどうだ、と教授から推薦いただき、助手として務めながら研究を続けることができました。7年間教員として務めましたが、博士号を取得したことで研究職にも教職にも区切りをつけ、実家の会社を継ぐことにしました。当時33歳、2003年のことです。

都市計画分野で博士号を持つ。「都市を俯瞰して見ること、都市の在り方を学んだことが、建設業としての視野を広げてくれている」と話す佐々木さん。

留学時代の日本語学校の様子

インドネシアでの交流会の様子

―大学の教員を辞め、入社されたのですね。会社に入ってから海外展開にむけてすぐに行動を起こされたのでしょうか。

いえいえ、そんなことはないです。当時、建設業界を取り巻く状況は大変厳しいものでした。建設工事がものすごい勢いで減っておりまして、会社の経営状態はとても悪く、私が入社してすぐに大きなリストラを行ったほどです。「私が入社したせいで、誰かが辞めなければならない」と、相当心が痛みましたね。仕事を受注できない日々が2ヶ月も続き、とことん悩み苦しんだ結果、「オリジナルの技術を持つことが、厳しい状況を打破する唯一の方法」と考えるようになりました。当時代表を務めていた母や専務だった叔父(現会長)とも、経営についてかなり議論しました。 そして、そこから10年ほどは社内改革と独自技術の習得を目指した技術強化に注力する日々が始まります。地元の公共事業が中心だった収益構造を変えるため、コンクリートの補修技術を確立させ、それで特許などの知的財産権を取得してビジネスを展開させようとしたのです。コンクリートのインフラはどの国にもありますから、唯一無二の技術を生み出してそれで海外展開のチャンスを狙おう、と事業転換を図りました。

―そこから十数年かけてその独自の技術を確立させたのですね。開発した御社のコンクリート補修技術について教えてください。

開発したのは、コンクリートインフラに活用できるひび割れ注入技術『圧力調整注入工法(SAPIS)』、そしてコンクリート構造物の長寿命化を実現する『インフラ補修施工マネジメントシステム(SIMMS)』です。現在の施工実績は400 を超え、おかげさまで私どもの他の工法と併せて「栄組は補修工事に強い」というブランドが確立できたと思っています。日本の特許だけでなく、アメリカ、ブラジル、インドネシアでも特許を取得しました。

―その特許技術を持って、目標にされていた海外展開をスタートされたのですね。

そうです。このコンクリート 補修技術は世界中どこでも活用できると自信がありました。ただ、海外展開にチャレンジするといっても、どのように始めればいいのかわからなかったのですが、JICAが実施している「JICA中小企業海外展開支援制度」(名称当時。現名称は「JICA中小企業・SDGsビジネス支援事業」)を知り、「まずはチャレンジしてみよう」と奮起し、2015年、2016年とブラジルでの「JICA案件化調査」(名称当時)に応募したものの2年連続で不採択。大変残念だったのですが、2017年にJICAが主催した中南米の日系社会調査団(名称当時。現「JICA中南米調査団」)に参加してブラジルへ訪問するチャンスをいただきました。そこでの経験を経て、「私達の応募内容は、対象国のニーズをしっかり踏まえていなかった」ということに気づきました。3回目のチャレンジとして、2017年に内容を大きく変えて「JICA基礎調査」事業(名称当時)に応募し、初めて採択していただきました。続いて2019年には「JICA案件化調査」、2023年には「JICA普及・実証・ビジネス化事業」(いずれも名称当時)に採択していただき、この数年はJICAさんの手厚いサポートを受けながら、着実に海外展開の足場が整ってきていると感じます。

―お話を伺っていると、海外事業も順調に成長されているように感じます。

当時、社内はもちろん、私達の周りには誰も海外事業の経験者がいませんでした。海外で事業を行うための知識もノウハウも全く持たず、すべてが手探り状態。今振り返ると、それが良かったのかもしれません。型にはまらずに、「私たちが進出することが本当に相手国のためになるのか」「私たちが海外を目指すことが社員と社員の家族の幸せにつながるか」とその目的について何度も深く考えることができ、多くのビジネスモデルを考えては、それをブラッシュアップしました。

サンパウロ州基礎衛生公社に向けたデモ施工の様子

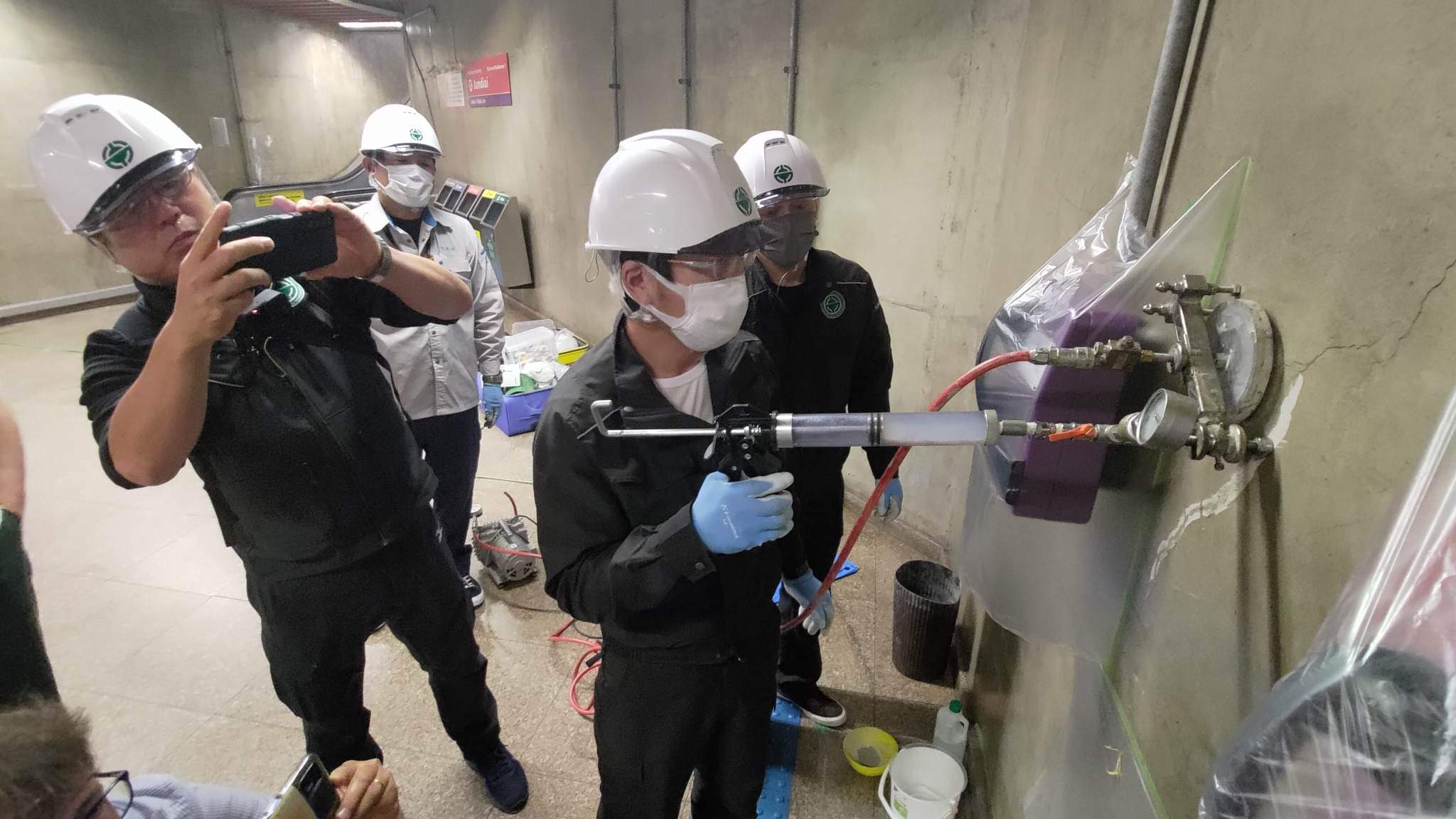

JICA事業を活用してブラジル国ルース駅での施工風景

現地で流通する注入材・補修材料の確認

アメリカ、ブラジル、インドネシアで特許取得した製品

サンパウロ市で実施した技術者向けセミナー

―海外でのチャレンジによって、社員の皆さんのモチベーションが上がっているのは素晴らしいことですね。海外事業はさらに広がりを見せているようです。

おかげさまで、現在いくつかの国で同時に進んでいます。JICAの事業はブラジルからはじまり、2022年には中南米・カリブ地域の開発課題解決に取り組む「TSUBASAプログラム」に採択いただき、メキシコなどの近隣国へも広がっています。現在、ブラジルでは現地法人を設立準備中です。岩手県の事業を活用して、現地市場開拓から始まったのはインドネシアです。こちらは2017年ごろから動き出し、現在は、現地企業に私達のコンクリート補修技術を指導し、現地での技術使用を認める事業提携契約を締結するところです。また、コンクリートの補修材はアメリカのメーカーのものを使用しているのですが、こちらのメーカーとは代理店契約を結ぶ運びとなり、それに付随した協業も進展しています。ジェトロ(日本貿易振興機構)さんのハンズオン支援を活用してコロンビア企業との関わりも生まれています。

海外事業への取り組みは、社員の仕事に対する誇りや社員自身や家族の幸福実現へのロードマップや明確な将来像の創造にも役立ちますし、モチベーションの向上にも良い影響を与えています。当社が目指す「多様性や革新性を有したONE TEAM」づくりに大きく寄与していると感じます。

―多様性ということですが、外国人材の採用も行っていますか。

ええ、インド人女性を雇用しています。直接彼女からDMが来まして「夫の仕事の都合で岩手県在住なのですが、仕事はありませんか」とアプローチがあり、来日前にはインドの建設会社で技術者として働いていたとのことで、真面目な人柄で優秀な人材なので採用を決めました。昨年妊娠され、体調が優れないことも多かったので、出社せずにリモートワークができるように当社ではじめてリモートワークの環境を整えました。そのきっかけも彼女からいただきましたね。里帰りして無事にインドで出産され、現在は育休中ですが、近々リモートワークで復職する予定です。

―採用された方が女性だったことで、リモート制度を整えるきっかけにもなったのですね。今後も外国人材の採用のご予定はありますか。

はい。今年は岩手県の研修制度を活用してブラジルから1名、また、インドネシアからは半年から1年の間技術を習得したいと、3名来る予定です。当社は技能実習生の採用はなく、すべての実績は高度外国人材としての採用になります。さらにメキシコ人の採用も検討しています。

―ますます多様性のある職場となりそうですね。そもそも、佐々木さんのそのグローバルマインドはどのように培われたのでしょうか。

学生時代のブラジルへの留学経験が大きなインパクトだったと思います。実は、日系二世のブラジル人の妻とはその留学時に出会いました。私が教えていた日本語学校で生徒として学んでいたのです。歯科大学を卒業して歯科医師としてキャリアを進めていた彼女は、日本に興味があったそうで私によく声をかけてくれました。異国で認められるために必要なコミュニケーション、関係性を深めるための価値観など、海外で仕事をするのに必要な素養は、妻から学んだと思います。今振り返ると、国民の多様性を重んじるブラジルは、時代の先を行っていたように思えます。移民大国のブラジルは、ルーツが複雑に絡み合い、価値観も異なる人々が共存しており、互いの文化的違いを認め尊重しながら、対等な関係を築く社会を形成しています。特に私が驚いたのが、多くの問題を抱えながらもたくましく生きるブラジル人の姿です。

―人生のパートナーの存在が、海外事業を見据えるきっかけにもなったと想像できます。ブラジルには特別な想いをお持ちですか。

挑戦の場をブラジルにも求め、ブラジルと日本の間で建設業以外でのビジネスチャンスをつかもうと、2006年には妻とともにサッカー留学のあっせんやポルトガル語の翻訳・通訳を行う『ブラジルジャパン有限会社』 を立ち上げました。あれから20年が過ぎようとしている今、ようやく、本業の「コンクリートの補修技術」と「ブラジル」がつながり、ブラジルのインフラの長寿命化に貢献できるステージまでたどり着くことができました。そして、そのチャンスは一気にブラジルやメキシコなどの中南米、アメリカ、インドネシアなどに広がりを見せています。道半ばではありますが、これまでの歩みから言えることは、「社会課題に目を向け、それを解決しようと努力する日々が道を拓く」ということです。お世話になったブラジルに恩返ししたいと思い続けたことが、今に繋がっていると考えています。

―挑戦は続きますね。

はい。私たちの挑戦はまだまだ続きます。このコンクリート補修技術によるインフラの長寿命化の次の目標は、GX(Green Transformation:グリーントランスフォーメーション)技術による社会貢献です。地方から世界の社会課題に取り組むことで、地域貢献から国際貢献まで一度に実践することができると考えています。私たちの挑戦が、世界を目指す地方企業の一助になればうれしい限りです。

―ありがとうございました。最後に海外展開を目指す中小企業経営者の方へアドバイスがあれば、ぜひお願いします。

少子高齢化が加速する地方の現状を鑑みると、中小企業が地方から海外を目指すことによって、地方が抱える課題の解決に繋がる取り組みが生まれてきます。海外で事業を行うことは多くの困難を伴いますが、決して特別なことではありませんので、勇気をもって挑戦していただきたいと願っています。私たちの取り組みをひとつのモデルとしていただき、私たちも中小企業のJICA事業への参画のお手伝いをしていきたいと考えています。

ポルトガル語で書かれたボスターを前に話す佐々木さん。国際貢献を目指して挑戦はまだまだ続きます。

多様な国籍を迎え入れている栄組様と遠野市長や市役所の方

栄組様HPトップ画像でもあるブラジルにて製品デモを関係者に見せている様子

scroll