【課題別研修】ジェンダーと多様性からの災害リスク削減と気候変動/対話と学び合い:多様な視点での災害対応

2025.01.28

課題別研修『ジェンダーと多様性からの災害リスク削減と気候変動』は、女性や子ども、高齢者、障害者といった災害時に特に困難な状況に置かれやすい人たちの視点に立った避難時の行動形態や避難所での応急対応、そしてその後に続く復旧・復興活動に際して、国や行政が、また、避難する住民同士がどのようにふるまうべきかなどについて、参加国と日本がともに知見を共有し、相互に学び合う研修です。2024年11月12日から12月5日にかけて開催された2024年度研修では、初の試みとなる2つのワークショップをプログラムに盛り込み、より深い学びの実現を目指しました。

今回研修には、ウガンダ、ネパール、バングラデシュ、メキシコ、チリから、防災や気候変動、男女共同参画に関わる行政官7名が参加。「各国が関心をもって本コースを受講した背景には、近年の気候変動によるさまざまな影響への危機感がある」と話すのは、研修を受託するアイ・シー・ネット株式会社の小林花さんです。「気候変動は洪水などの自然災害のリスクを高めるだけでなく、水不足など資源の枯渇による新たな争いも引き起こしています。そうした状況の中で、災害が起きてからではなく、起こる前の対策、すなわち普段の生活の中での備えの重要性がより強く認識されるようになりました。昨今は途上国でも防災関連の法制度や省庁が整備されていますが、実効性においては課題が多いのが現状です。また、災害は組織だけではなく個人の問題でもあります。住民一人ひとりの防災意識を高めることも、研修員たちの大きな関心事でした」

2024年度研修に参加した5カ国7名の研修員たち

こうした期待に応えるべく、研修には内閣府、世界銀行、国連、大学、仙台市職員、国内外のNPOなど多分野から講師を招き、防災やジェンダー、気候変動について幅広く学べるカリキュラムを設計。前半は東京を拠点に講義や視察を行い、後半では宮城・岩手に会場を移して、東日本大震災の経験や実際の対応状況を学びました。中でも今回初の試みとなったのが、宮城で防災活動に取り組む活動者たちと開催した2つのワークショップです。小人数でのグループセッションによって、一人ひとりが発言し、互いに気づきを得ることを目指すもので、研修員からは特に好評の声が聞かれました。

南三陸町では海産物の加工・販売を手がける女性起業家の取り組みを視察

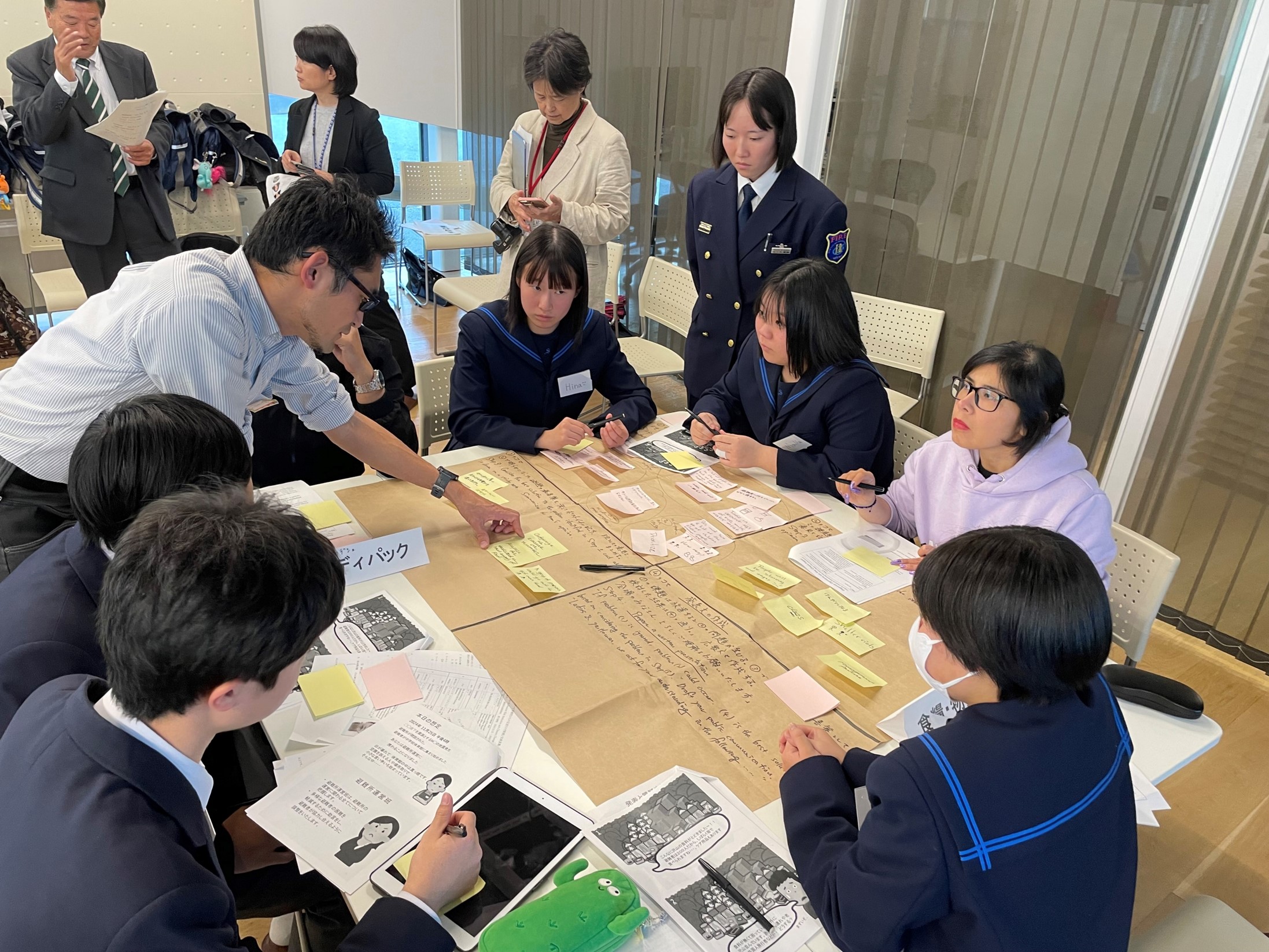

防災教育に力を入れる志津川中学校(南三陸町)と気仙沼市消防の協力で実現した『志津川中学校の生徒と考えるジェンダーの視点からの防災ワークショップ』では、地震発生後、学校に避難所を開設したという想定で、起こりうるトラブルやその解決策などをグループごとに議論しました。「小さな子どもが一人で避難してきた場合、どのような問題が懸念されるか」を話し合ったグループでは、生徒たちが「子どもの健康状態」や「泣き声への苦情」などを挙げたのに対し、研修員は「誘拐や人身取引の危険性」を指摘。国の社会情勢によっても全く異なる双方の視点を発見するとともに、「子どもを一人で置いておくのは危険」との共通認識を確認し、安心・安全な場所をどのように準備するのかについて意見を出し合いました。

終了後、研修員たちは「災害や防災について真剣に考える子どもたちの姿に驚いた」と防災教育の重要性を再認識した様子。一方、生徒からは「海外の人と話すのは初めてで楽しかった」といった声も聞かれ、国際交流としても価値ある時間になったようです。

志津川中学校の2、3年生16名と行った防災ワークショップ

仙台市の各地域で活動する女性の防災リーダー7名と行ったワークショップ『研修員と女性防災リーダーと考える女性や多様な人びとの視点に立った防災対応』では、「暴力」と「経済的自立」をテーマに、互いの国の課題や取り組みについて意見交換を実施。ジェンダーの問題は日本が世界に遅れをとる分野であり、海外の取り組みに日本が学ぶ場面も多く見られました。

例えば、日本の参加者が「災害時の義援金が世帯主に振り込まれるため、家庭内暴力を受けている女性が経済的に困窮するケースがある」と話した際には、メキシコの研修員から「母国では支援金は個人に支払われるが、長い間抑圧されてきた女性は結果的に夫にお金を渡してしまう」という事例の共有が。ここから「義援金の支給制度を変えるだけでは根本的な問題は解決しない。平時から女性の経済的自立を支援する必要がある」との重要な気づきが得られました。

仙台で活躍する女性防災リーダーの皆さんと

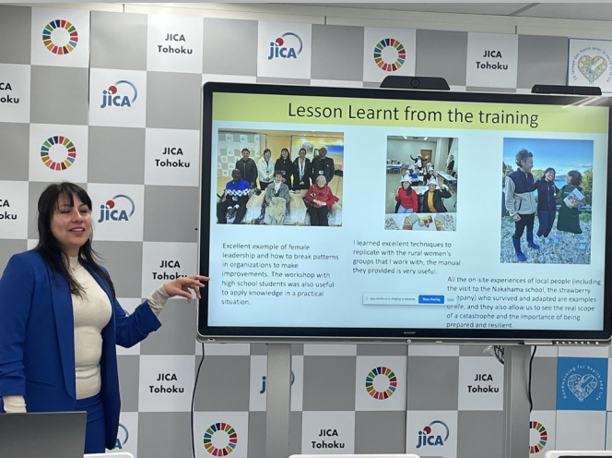

研修の最後には、帰国後に取り組むアクションプランを作成しました。こだわったのは、自国の分析をしっかり行うこと。小林さんは「取り組みを前に進めるためには、夢物語ではなく、実現性の高い計画を立てることが大切です。研修員には、24年3月に定められた仙台GAP(ジェンダー・アクション・プラン)

[1]の枠組みに基づき、まず自国の現状を正しく知り、そのうえで“今自分に何ができるのか”という視点で活動計画を考えてもらいました」と話します。

これを受け、チリの農業省で原住民を対象にした農業専門家支援を行うパロマさんは、女性たちが生活の中で蓄えた災害や気候変動に関する知見をヒアリングし、防災・減災施策に取り入れていくことを計画。「今回の研修で、日頃からさまざまな分野で女性リーダーを育成することの重要性を学んだ」と言い、約1年後の『農山漁村女性のための国際デー』(10月15日)に合わせて成果を発表したいと意気込みを語ってくれました。

小林さんは研修を振り返り「研修員は熱意と行動力あふれる人たちばかり。防災体験施設で知った地震の恐ろしさをすぐにSNSで発信したり、帰国を待たず講義内容を記事にして母国の新聞社に送ったりした人もいました。この熱量が母国で良い結果につながることを願っています」とエールを送ります。日本もまた参加国からの学びを生かし、多様な視点に立った災害への取り組みを加速することが期待されます。

アクションプランを発表する研修生

[1]Sendai GAP:仙台防災枠組の4つの優先事項に関連する9つの主要な目標を特定し、災害リスク軽減におけるジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを促進する33の行動を推奨する行動計画。2030年までにジェンダーに対応した災害リスク軽減のための資源配分、活動、影響を大幅に増加させ、ジェンダー関連の災害リスクを大幅に減少させることにより、仙台防災枠組の実施を加速することを目指しています。

国連防災機関:What is the Sendai Gender Action Plan? | UNDRR

scroll