【JICA海外協力隊事業】グローカルプログラムのこれまでとこれから/3年の歩みと目指す未来

2025.04.18

『JICA海外協力隊グローカルプログラム』は、海外派遣前のJICA海外協力隊員が日本の地域に飛び込み、地域の方々との信頼関係作りや、自身のスキルアップ、地域の活性化にチャレンジする約2カ月半の訓練プログラムです。2022年からの東北地域での開始から3年が経つ現在、グローカルプログラムを経て開発途上国に派遣され、2年間の活動を終えた帰国隊員も増えてきました。

JICAでは国内外の課題解決や地域活性に向けて、海をまたいだ人と知恵の循環を目指しています。キーワードは“共創”と“環流”。その取り組みの1つが、グローカルプログラム(以下、GP)です。東北地域でこの制度がスタートしたのは2022年1月のこと。しかしそれ以前から、帰国した協力隊員が地域活性化に取り組む事例は全国各地で見られていました。背景について、JICA東北でボランティア事業を担当する菊池真美子職員はこう話します。「活動の場が海外でも日本でも『地域に入って活動する』という根本は同じです。特に東北では、東日本大震災の復旧・復興に多くのJICA海外協力隊経験者が携わってきた経緯があり、長年にわたる地域との関わりがありました。加えて、途上国での活動と日本の地域活性化との間に共通する取り組みがあるのではないかと強く感じていました。地域の方にも隊員とともに行うまちづくりを歓迎いただき、この動きをさらに推進する施策がJICA東北でも模索されていました」。そんな中、新型コロナの世界的流行が発生。このとき海外派遣が叶わなくなった隊員たちが国内の地域へ赴き、地方創生を学びながら地域の活性化に取り組んだことが、2022年のGPの制度設立につながったのです。

これまで全国のGPに参加した270名のうち、東北で活動したGP生は69名。震災を通じてJICAと結びつきを深めていた岩手県釜石市と陸前高田市への受け入れからスタートし、2023年には岩手県遠野市、秋田県五城目町も受け入れてくださるようになりました。順調に取り組みの輪を広げているようにも見えるGPですが、この3年は全てが手探り。地域特性や地元住民との関係性などはさまざまで、GP生の活動にも正解はありません。しかし「型にはめるプログラムでないために難しさはありつつも、だからこそ面白さを感じます」と菊池職員は力を込めます。「例えば、子どもの教育に積極的な五城目町とは教育分野での連携を進めるなど、地域の特色を生かした活動も生まれています。GPは地域と一緒につくるプログラムであり、それこそが取り組みの醍醐味だと考えています」

ともに試行錯誤してきた受け入れ自治体からも、圧倒的に多く聞かれるのは「GPを受け入れてよかった」との声だといいます。人口減少や少子高齢化などの課題を抱える日本の地域社会にとって、GP生は外から新しい風を吹かせる存在。住民も新鮮な視点で課題に取り組むことに喜びを感じ、「それが地域を元気にする力だね」との言葉も寄せられるなど、まさに人を通じた知恵の“共創”が生まれています。GP生にとっても、国内とはいえ異なる文化に飛び込み、新しいことに挑戦する“模擬協力隊”の経験は、渡航後の途上国での活動に大いに生かされているとのこと。現在、その経験談を元GP生である帰国隊員から地域の方へ直接届ける報告会が、各地で開催されています。

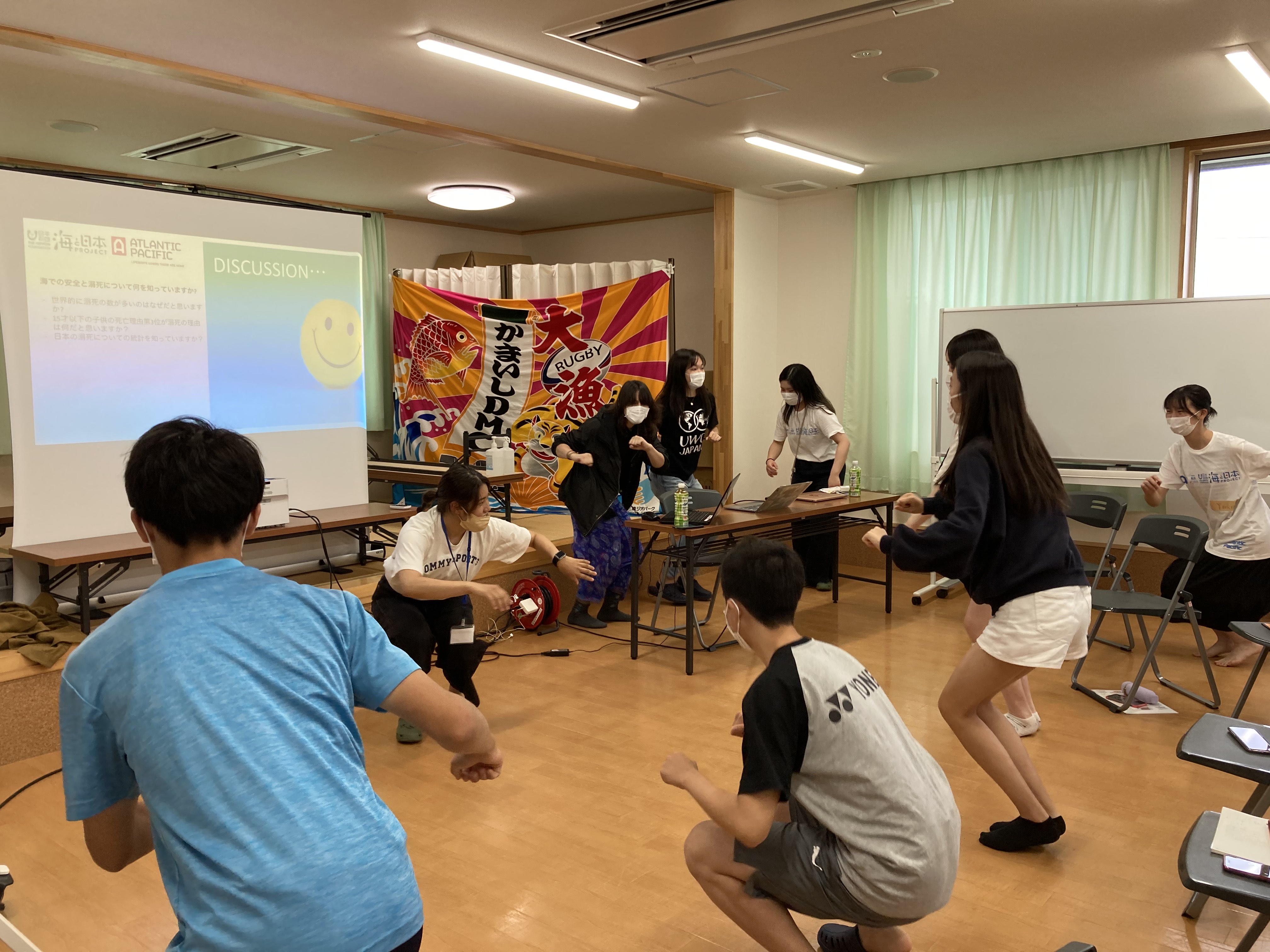

釜石でのGPの様子。サマースクールでは運動を取り入れたプログラムのアイスブレイクを提案・実施し、参加学生の緊張を和ませた

同隊員のエジプトでの協力隊活動の様子。現地の学校と釜石の小学校をオンラインでつなぎ、文化交流授業を行った

東北でも2024年夏に初代GP生が帰国して以降、計4回の報告会が受け入れ自治体で開催され、8名の帰国隊員が発表の場に立ちました。報告会はいずれも帰国隊員や地域の方が自主的に実施したもので、「GP後の協力隊活動について伝えたい・知りたい」という双方の思いの強さを感じさせます。

直近で行われたのが、2025年2月に釜石市と陸前高田市で開催された報告会です。各会場には40~50人もの関係者や市民が集まり、帰国隊員はGP参加時の感謝とともに、協力隊活動やGPの経験をどのように生かしたかを伝えました。「陸前高田で学んだ伝統の凧作りを現地の子どもたちと一緒に行った」「現地の学校と釜石の小学校をオンラインでつなぎ、途上国や世界の現状を知ってもらう授業を実施した」など、地域での学びやつながりが海外で生かされた事例は、地域の皆さんにとってなにより嬉しい報告です。

なかでも現地で役立ったGPの経験として多くの隊員が挙げたのが「地域の方とのコミュニケーションや関係構築」です。さらに、培った関係性がGPの2カ月半にとどまらず現在まで継続していることも、双方にとって大きな喜びになっていると菊池職員は話します。「報告会では地域の方から『ずっと心配していたから、元気に帰って来てよかった』『海外での様子はSNSでも知ることができるが、やはり実際に会って、おかえり、ただいまと言い合いながら活動について知る機会はとても嬉しい』など温かい言葉をいただきました。九州出身の隊員が『岩手という縁もゆかりもなかった土地に故郷ができるとは思っていなかった。今回訪問し、改めて帰る場所になっていると再認識した』と語る場面もあり、隊員と地域の間に人と人との自然なつながりが生まれていることを実感しました」と、まさに人と知恵の”環流“を確認する瞬間となった報告会を振り返りました。

2/18に釜石市で開催した報告会は、同市の地域おこし協力隊と合同で行われ、「協力隊」同士の交流も実現した

陸前高田市で2/22に開催した報告会。同市では地元メディアを通じてGPの知名度が高く、この日も多くの市民が集まった

GPが目指す“共創”と“環流”が少しずつ形になりつつある今、帰国隊員と地域からは「今後もつながり続けたい」との声が多く聞かれます。帰国隊員の雇用を検討する受け入れ先もあり、協力隊経験者の求人サイトに募集を出す例も出てきています。さらに「今後は、受け入れ自治体が持つ知見を途上国支援にも生かしていただくなど、新たな価値の創造に向けたプロジェクトも推進していきたい」と菊池職員。「共創と環流をさらに活発化させ、日本と世界の国々が互いに元気になっていけたら」との言葉はGPのこれからに大きな希望を感じさせます。その実現に向けて、JICA東北として歴代の職員のバトンをつなぎ取り組みを一層発展させるとともに、国内外の地域のかけ橋となるGP生や協力隊員の役割もますます重要になっていきそうです。

scroll