【実施報告】国際理解教育/開発教育 教員セミナー(基礎編)

2025.08.29

7月5日、JICA 横浜センターにて「国際理解教育/開発教育 教員セミナー(基礎編)」を開催しました。

神奈川県や山梨県の小中高等学校の先生方を中心に、28名の方々にご参加いただきました。本セミナーは、国際理解教育/開発教育の指導者としての技術や能力の向上や参加者同士のネットワークの構築を目的として、毎年開催しています。

今回は、「ファシリテーション入門〜国際理解教育/開発教育の実践へ〜」をテーマに、基調講演「国際理解教育/開発教育の基礎~歴史・目標・方法~」と、ワークショップ形式での「ファシリテーション入門」という二部構成で行いました。

午前中は、かながわ開発教育センター(K-DEC)の小野行雄氏(明治学院大学)より、国際理解教育/開発教育の歴史・目標・方法について説明いただきました。教育現場での実践に活かせるよう、「教師」と「ファシリテーター」の違いに触れながら、参加型学習方法を重視する理由、実践に向けた重要な要素を具体例を交えてお話いただきました。

参加者からは「国際理解教育や開発教育について、あり方や指導方法を実践も踏まえながら学ぶことができ、認識を深めることができた」「戦後史を学ばなければ国際理解を深く理解できないと痛感した。自分たちの実践は歴史的経緯を踏まえてどこに位置しているのか、あらためて勉強したいと思えた」などの声が寄せられ、現場で実践経験を積んでいる先生方ならではの視点で学んでいる様子が伺えました。

小野行雄氏の講演の様子

午後は、当研修の運営事務局であるメディア総合研究所の福田訓久氏による体験型セミナーを実施しました。

国際理解教育/開発教育は、知識注入に終始しないことが大前提であるため、「場づくりのスキル」や、気づきや意見を促すための「問いかけのスキル」を中心に進められました。ディスカッションやグループワークを実際に体験してもらいながら、時間配分やグループの人数など細部にも配慮したフィードバックを投げかけて、新たな「気づき」を得られるようなセミナーを提供していただきました。

参加者から「ファシリテーターとしての手法がわかりやすく、理論的に基礎を理解できた。悩みのヒントとなるものがたくさん得られた」「『伝えない』、『何を問うのか』が 一番の収穫。もっと研鑽し、実践につなげていきたい」などの感想が寄せられ、実際のワークショップを体験したことで、教室などでの実践に向けて具体的にイメージが膨らむ時間となりました。

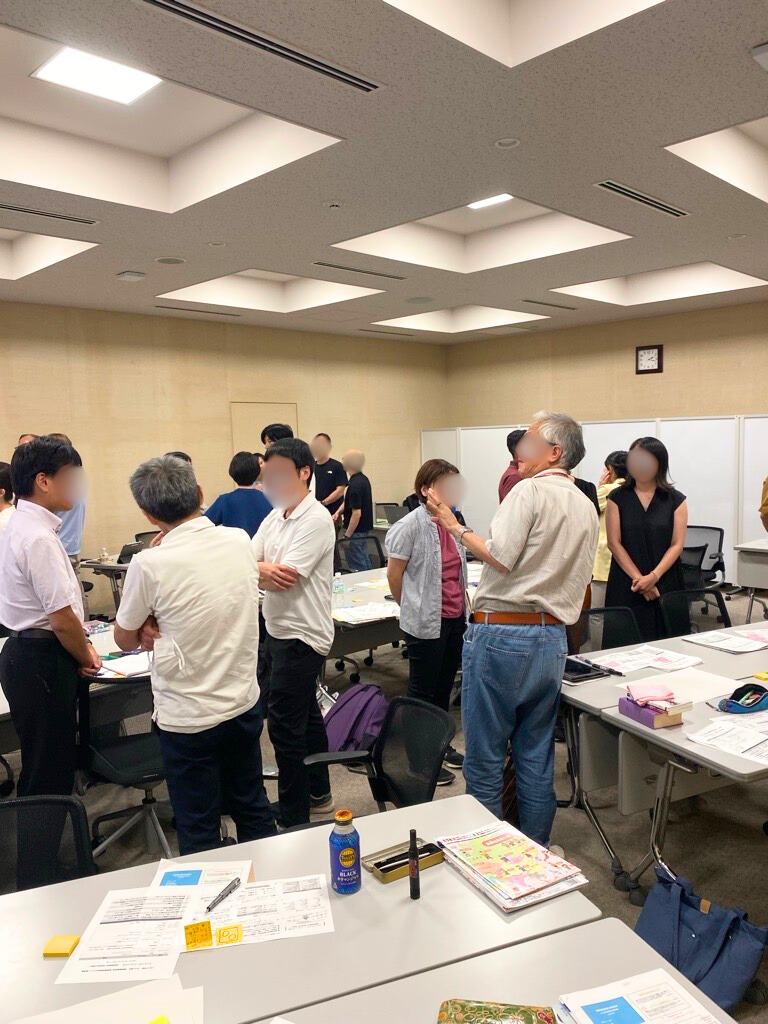

福田訓久氏のワークショップの様子

11日のセミナーを終え、参加者からは「ファシリテーションのスキルについて、特に『場づくり』の重要性を心理的な側面から認識することができた。国際理解教育や開発教育に限らず、教科授業にも取り入れて実践していきたい」など、明日からの実践に活かそうとする感想が多く寄せられました。

ご参加いただいた皆さんが、本研修での学びや気づきを自分の知識として、今後の授業等で実践されることを期待しています。

ワークショップでのディスカッションの様子

本セミナーの基礎編および応用編を12月から1月頃に開催予定です。

ご関心のある方は、今後JICA横浜のホームページに掲載される案内をご確認ください。

scroll