授業実践紹介vol.11「届けよう、服・本のチカラプロジェクト!SDGsを国本小学校から!」(東京都世田谷区 私立国本小学校)

2023.02.07

JICA地球ひろばが主催する「2022年度 国際理解教育/開発教育指導者研修」に参加された国本小学校副教頭の齋藤悠真先生は、研修での学びを授業に取り入れ、展開しています。

齋藤先生の授業では、5年生から6年生の2年間を通して「自分たちにできること!SDGsを国本小学校から広めよう!」というテーマで継続してSDGsに関連するさまざまな取り組みを行ってきました。

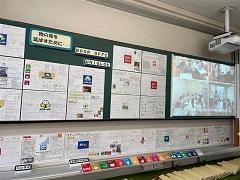

これまでの取り組みや成果を教室に掲示

これまでは、SDGs17の目標に関する調べ学習や、周辺企業のSDGs取り組みの紹介、オーストラリア大使館の講演によるSDGs理解、ウクライナ難民の講演による難民問題など、さまざまな学びを深めていきました。

今回の授業では、これまでの学習の発展的内容として衣料品店のユニクロと中古書店のブックオフの取り組みを取り上げてきました。出前学習では、ユニクロからは、古着を回収し難民へ届ける活動について、ブックオフからは、古本の査定の仕方、売値のつけ方、リユースについての講義を受けました。

筆者が見学をした学習発表会は、両企業の取り組みから、子どもたちがSDGsの目標達成のために小学校でできることを模索し、考えたプロジェクトの成果発表の場でした。

計画・準備段階では古着回収のための呼びかけ方法や回収後の管理、古本回収の方法や売り上げの用途などについて話し合い、実際に学校内への呼びかけや商店街での古本集めなどを行いました。(これまでの齋藤先生の授業での取り組み詳細は関連リンク「授業実践紹介vol.8」で紹介)

では、商店街での古本集めの様子を見てみましょう!

文化祭/学習発表会で販売するための古本を集めに地域の商店街へ出かけていく子どもたち。

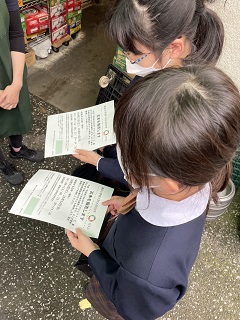

子どもたちから商店街の人に何かの紙を手渡していました。

のぞいてみるとそれは、学習発表会の案内と古本が割引になるチケットのようです。

古本集めのための交渉や案内なども子どもたち自ら主体的に行っていました。

「なぜ古本を集めているのか」、「集めた古本はどのように使用されるのか」など、子どもたちが事前に話し合って決めた内容を町の人々に説明していました。

最終的には、たくさんの古本を集めることができました。本番への準備万端です!

じつは、齋藤先生が事前に商店街を回り、「生徒が古本を集めにくること」、「古本を寄付してほしいこと」、「自分が事前に寄付をお願いしに来ていることは秘密にしてほしいこと」などを伝えていたそうです。

それでは、学習発表会本番の現場をのぞいてみましょう!

チラシを手渡し説明をする子どもたち

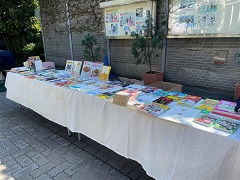

集まったたくさんの古本

学校の中に足を踏み入れると、そこにはたくさんの服と本が置かれたお店がありました!

「国本ブックオフ」では、お客さんの年齢層に合わせて本が置かれていました。

小さい子ども向けの絵本から大人向けの小説までさまざまな種類の本がところ狭しと並べられていました。

本の販売価格は実際にブックオフで働く方々から教えていただいた上で、本の状態や需要の高さなどを考慮して子どもたちが自分で決定したそうです。お客さんにたくさん買ってもらえるように「買わなきゃ損する!」「SDGsにも貢献!」のような見出しもつけていました。本の売上金は、齋藤先生が作成した団体リストから子どもたち自身が団体を選び、寄付をするそうです。

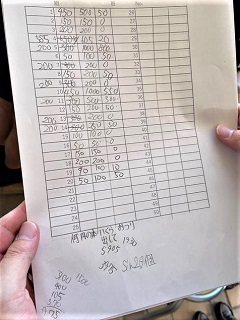

実際の会計も子どもたちが管理していました。

「今いくらの本を販売したの?」「会計が合っているか確認しよう!」など子ども同士で声をかけ合い、協力する姿が見られました。

子どもたちは、これまでの2年間の学びや学習発表会を通じて、自分たちができる「行動」や「協力」を見つめ直し、世界的課題や国際機関・企業のSDGsへの取り組みをよりジブンゴトとして考えることができるようになっているのではないでしょうか。

ところ狭しと並べられた古本

子どもたちが作成した販売価格表

会計管理表

齋藤先生に今後についてお聞きしました。

筆者:齋藤先生が実践されてきたこれらのプロジェクトを、今後は一つのカリキュラムとして継続させていくのですか?

齋藤先生:継続させていきたいです。じつは保護者からも定番のカリキュラムにしてほしいと要望があります。

筆者:どのように継続させていくのですか?

齋藤先生:同じ内容で継続するよりも、ほかの先生がたが上手くアレンジできる基本的な型に置き換えていかないとプログラムとしては成り立たないと思っています。すべての先生が実践できるようにしていきたいです。

筆者:JICAの教員研修に参加されるのは2回目ですね。研修での学びがどのように生かされているでしょうか?

齋藤先生:まず、「やろう!」というきっかけを与えてくれたことです。こういった取り組みは、日々の忙しさの中で後回しになってしまうことがあります。でも研修を受けたことで、「何かやってみよう」と背中を押されました。

筆者:児童の皆さんにも影響はありましたか?

齋藤先生:良い影響があります。現場に出ていろいろな話を聞き、机上の学習とは違うことが分かり、子どもたちの考えも深まりました。

これまでの取り組みをまとめた冊子

齋藤先生は、自身の取り組みがJICAなどで紹介されることでモチベーションにもつながっていると言います。先生が紹介されているニュースや冊子を子どもたちが見ることで、JICAや国際協力のことを知る機会になるそうです。

齋藤先生の工夫を凝らした実践が、子どもたちの好奇心や探求心、感性を引き出し、すばらしい学習成果を生み出していると感じました。

(報告:地球ひろば推進課 笹川千晶)

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

scroll