2008年9月12日

8月22日(金)〜9月3日(水) 福井県にて、アフリカ8カ国13名の農業・農村開発に従事する行政官、農業指導者が農業の視察、農協組織の取り組みなどの研修を受けました。研修は、(特)コラボNPOふくい・あぜみちの会の皆さんの協力で実施されました。気候や土地の状態がまったく異なるアフリカから来た彼らにとって驚きの連続。研修員の皆さんの体験をレポートしました。

研修員たちの出身国の国旗

皆さん、ご存知ですか?

福井と言えば稲作。お米と言えばコシヒカリ。

実はコシヒカリは福井で誕生し、日本を代表するお米です。

まずは、研修員においしいお米が作られている田んぼを見学してもらいました。

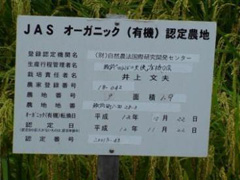

今回見学させていただいた田んぼ

虫やかえるがいっぱいの田んぼにようこそ!

最近では見ることが出来なくなった田園の風景、聞けなくなった虫やかえるの鳴き声が聞こえてくる、そんな懐かしい場所で研修が行われました。農薬を使わないため、雑草と戦う毎日が繰り広げられています。

さて、研修初日ですが、研修先は越前市で有機農業を進める井上さんの所で研修をしました。

まずは、講師の井上さんの紹介。

井上さんは越前市に嫁ぎ、義母の田んぼを手伝うことで農業を覚えました。元々、化学薬品などの研究をしていた井上さんは、農薬を大量に使うやり方に疑問を感じていていました。義母から田んぼを任された時から、「子供たちに安全・安心のお米を食べさせたい!」と有機農業に転進。まだまだ有機農業が知られていない頃だったので、理解が得られず苦労しました。しかし、徐々に仲間が増え現在は、田んぼから次代の子供たちのために、自然環境を戻したいという思いから「田んぼの天使」有機の会を発足、代表を務めています。

農薬を使わない田んぼは生き物がいっぱい

※研修の内容は有機栽培について。ちょっと専門的になりますが、味噌、納豆、酒、ヨーグルトなど昔から発酵食品に使われてきた馴染み深い酵母菌や麹菌、納豆菌、乳酸菌などの人間にとって有用な微生物たち、EM菌(EffectiveMicro Organisms)を用いて、米ぬか、油かす、魚粉などを発酵させた有機肥料を使った栽培を有機栽培といいます。

座学で有機肥料のことを学び、実際に有機肥料を作っている工程や田んぼを見学。

田んぼや畑でQ&A

「有機肥料について知っている方?」(井上さんから)

ケニアのピーターさん、マラウイのチャールズさん、ウガンダのワスキラさんが手を挙げました。

アフリカで有機肥料といえば家畜のフン。ここの肥料の手間のかけ方に驚いていました。

ぜひ持って帰りたいとの声もあり、実際に最終日に購入していました(誰かはわかりませんが数名)。

畑も見学

「有機栽培でのデメリットは?」(研修員から)

大量に栽培することができない。雑草などの除草に手間がかかり、人手がいること。

「ここの有機肥料は、稲作だけに有効ですか?」(研修員から)

全ての農作物に有効。トマト、キュウリにも使用しています。

研修員のコメント

収穫量は期待できないが、ブランドとして売るのには有効。まず、国内の流通などインフラ整備も重要になってくると意見を述べていました。

お昼には実際にオーガニックのお米を食べ、「うまい!」と感想を述べていました。

「ただ、お箸を使っての食事は辛いけどね」と皆が笑いながら言っていました。

同日の午後、15分ほど車を走らせ、次は「エコロファームやまざき農園」で研修。野菜、花、水稲の育苗販売をはじめ、冬場のしめ縄づくりなど(他にも多数扱っている)行っている山崎氏に農園の説明をしていただきました。手作業で行われているところ、機械を使っているところなど、実際の作業現場を見学しました。

研修員が作業している方々に話しかける風景も見られました。後半には、しめ縄をリース飾りにして、ドライフラワーでアレンジしながらオリジナルリース作りを体験しました。(下記集合写真)

今日は休息日、三国の松島水族館にて

土地も違えば海も違う!海のない陸続きの国から来た研修員もいます。そんな日本海を楽しんでもらうべく、この水族館内で海をバックに親睦会をしました。その日は天候も良く、美しい景色を眺めながら会話もはずみました。

そこで、西アフリカの伝統的な太鼓ジャンベを持ってゲストが登場!自然に研修員が集まって円になり、太鼓が始まりました。研修員が次々に独特なリズムを奏でます。そのリズムにあわせて踊ったり、歌ったり。参加している皆さんが、アフリカの空気に包まれました。近くにいた家族連れの皆さんも交じり、さらに盛り上がり、とてもよい雰囲気に。子供たちも大喜びのバーベキューとなりました。

皆さん楽しそう

短期間だったけれど、たくさん学んだ研修 「研修レポート発表」

4つのグループに分かれ研修で得たことの発表がありました。

(1)今回の研修で得たことを、アフリカの農業開発に応用できることはありますか?

雨の少ないアフリカ大陸では、福井のような農業は難しい。しかし、研修で見学した灌漑(かんがい)施設などはアフリカで応用してみたい。

セレスティーノ(モザンビーク)、ピーター(ケニア)、ミーシャ(マラウイ)

ご協力いただいた皆さんと

機械を導入して生産性を上げる。

アフリカではどこで作られた物か分からないので、日本のような生産者と消費者の見えるシステムを導入したい。

センピーラ(ウガンダ)、ロブソン(ジンバブエ)、チャールズ(マラウイ)

(2)アフリカの人に何を伝えたいですか?

これからのアフリカの農業のため、まず組織力をつける。農業普及員、健全な教育、集中的な研究、インフラ整備、政治など早急に対策が必要。

調査をすることで消費者のニーズを知ることなど伝えたい。

ワスキラ(ウガンダ)、スレーマン(タンザニア)、ダン(ケニア)

日本のような勤勉さも必要だ。

環境問題を意識した農業。

日本の近代農業のこと。

ダニエル(ケニア)、セグヤ(ウガンダ)、ジョバテー(ガンビア)、ブシェン(エチオピア)

最後に

2週間と短い時間だったけれど、得たものはたくさんあったはず。

そして、私たち福井人も彼らの笑顔からアフリカの大地を感じ取ることができました。

研修員の活躍を心から願っています。

scroll