パリ栄養サミットに向けたウェビナー「子どもたちのより健康的な8000日のための質の高い学校給食と食育の実現に向けて」の開催

掲載日:2025.03.27

イベント |

ウェビナー名:子どもたちのより健康的な8000日のための質の高い学校給食と食育の実現に向けて

開催日:2025年2月27日(木)

共催:独立行政法人国際協力機構(JICA)、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院(LSHTM)学校保健栄養リサーチコンソーシアム

場所:オンライン

動画(英語):Quality School Meal Program and Nutrition Education

司会:吉田 友哉 JICA人間開発部次長兼保健第二グループ長

開会挨拶:松山 剛士 JICA人間開発部次長兼基礎教育グループ長

登壇者:

「人生最初の8,000日」における学齢期の子どもや青少年の栄養、成長、ウェルビーイングに投資することは、高所得国、中低所得国を問わず、すべての国の経済的・社会的将来にとって極めて重要です。健康で栄養状態の良い子どもは、その後のライフコースにおいて学習成果を達成し、より高い所得を得る可能性が高いことに加えて、小児期に健康的な食習慣を確立することは、成人後の非感染性疾患(NCD)の予防にもつながります。そのためには、「人生最初の8,000日」において、学校という場をプラットフォームとして活用することで、子どもたちの成長と人的資本を最大化することが必要です。

このウェビナーは、より質の高い栄養を子どもたちに提供するための学校給食の可能性と、健康的な食習慣の確立を促進するための食育の可能性を教育・保健の両分野の視点から探り、両分野を超えて実践・推進するための方策について議論することを目的として開催され、44か国から353名に参加頂きました。

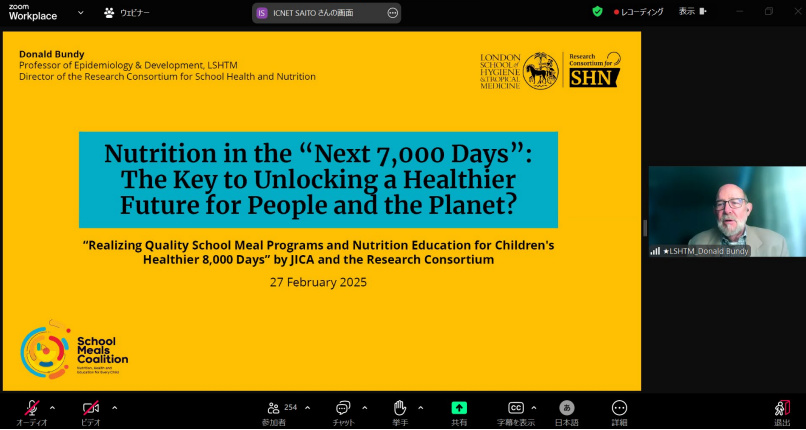

登壇者からは、「次の7000日(人生最初の1000日の後)の栄養:人と地球のより良い健康のために」、「学校保健と栄養:教育システムの変革を支援するために」、「JICAの学校給食と食育に関する協力」、「インドネシアの人的資本開発のための栄養価の高い無料の学校給食プログラム:ゴールデン・インドネシア・2045に向けて」「日本の包括的教育モデル(特別活動)を通じて、エジプト学生の健康的な食習慣確立の促進」、「日本の未来を築く学校給食:日本一の学校給食で日本一健康文化都市を支える」について発表頂きました。

その後のパネルディスカッションでは、教育セクターにおける栄養改善への取り組みがもたらす影響や、学校給食や食育への投資が8000日間にわたってもたらす影響について議論しました。教育分野と保健分野が連携することで栄養改善が学習効果に与える影響や家族や地域も健康にしていくという食育の波及効果・可能性について述べられ、保健分野と教育分野の目的が異なるため、各セクターの目的を共有して統合的なアプローチをとることの重要性も強調されました。更にモニタリング・評価の手法や各国政府の資金調達の課題が取り上げられました。成功事例や各国の政策の違いを比較し、持続可能なモデルの構築や地域特性を考慮した柔軟なアプローチの重要性が強調されました。また国際協力の可能性や栄養改善に向けた、マルチセクター連携の必要性も議論されました。

バンディ氏は、学校給食プログラムが世界で4億2,000万人の児童に影響を与える年間480億ドル規模の産業であることを指摘。また、給食実施国の98%が自国予算で給食を実施しており、援助ではなく国としてのプログラムであることが給食の特徴であることを説明し、成功には適切な資金調達と多分野の協力が不可欠であると締めくくった。

JICAは開発途上国の能力強化や主体性を重視し、マルチセクトラルアプローチを推進・開発パートナーとの連携を強化することで、開発途上国の「栄養不良の二重負荷(低栄養、過栄養)」の低減を目指し、SDGs目標 2.2(2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消)その他の栄養に関する国際目標の実現に貢献します。

開会挨拶述べる松山JICA基礎教育グループ長

プレゼンをするドナルド・バンディ教授, LSHTM

パネルディスカッション1で議論するモデレーター(吉田JICA保健第二グループ長)と登壇者(右上:アブデルミギード氏、左下:石塚氏、右下:野村国際協力専門員)

パネルディスカッション2で議論するモデレーター(吉田JICA保健第二グループ長)と登壇者(右上:アリ氏、左下:バンディ氏、右下:リヒト氏)

scroll