ウクライナの現状と東京で開催される地雷対策会議の意義

2025.10.17

日本が主催する国際会議「ウクライナ地雷対策会議」が10月22、23日に東京で開かれます。JICAは2022年のロシアによる侵攻以来、ウクライナに対し、地雷探知機や地雷除去機を供与し、機材の操作研修を実施するなどの協力を推し進めてきました。地雷対策の現場から、JICAの取り組みと今回の会議の意義をレポートします。

新型の地雷探知機「ALIS」で模擬地雷を探すデミトロさん。右側で見守っているのは開発者の東北大学の佐藤源之名誉教授

地雷除去員のデミトロさんが、右手に構えた探知機を地面にかざすと、鋭いビープ音が発せられました。2025年7月15日。ウクライナの首都キーウ近郊。この日はJICAが供与した新型の地雷探知機「ALIS」(エーリス)の研修が行われていました。探知機が発する探知音は、地中に埋められた模擬地雷の存在を示しています。

「この部分が地雷でしょうか?」

デミトロさんは探知機に据えられたスマートフォンの画面を指さし、日本人のインストラクターに問いかけました。

日本企業が開発した「ALIS」には、金属探知機としての機能に加え、地中をスキャンした画像をスマホ画面に表示する機能が備わっています。探知機に反応した物体が本当に地雷である確率は1000回に1回ほど、残りは鉄くずだと言われています。従来の探知機では、探知音のみを頼りに地中を探るため、地雷と鉄くずの見分けがつきません。一方のALISは、埋まっている深さや物体の形状が地中から掘り出さずとも分かるため、従来の探知機よりも効率的に地雷を探すことができます。この日の研修では、アップデートされたソフトウェアの使い方の研修が行われました。

「ALIS」でスキャンした地中の様子をスマホで確認するデミトロさん

「前のバージョンよりも、扱いやすく、画像も見やすくなった。これで、より効率的に、かつ安全に地雷の除去作業を進めることができます」

訓練を終えたデミトロさんは、充実した表情を浮かべました。

人道的地雷対策に取り組むウクライナ非常事態庁(SESU)などによると、2025年3月時点でウクライナの領土の約23%が地雷や不発弾で汚染されています。これまでに100万個を超える爆発物が処理されましたが、手つかずの地域も多く残っており、すべての爆発物を除去するには数十年かかるとも言われています。人的被害も拡大し続けており、2025年9月時点での地雷や不発弾による被害は負傷者932人、死者354人に上ります。

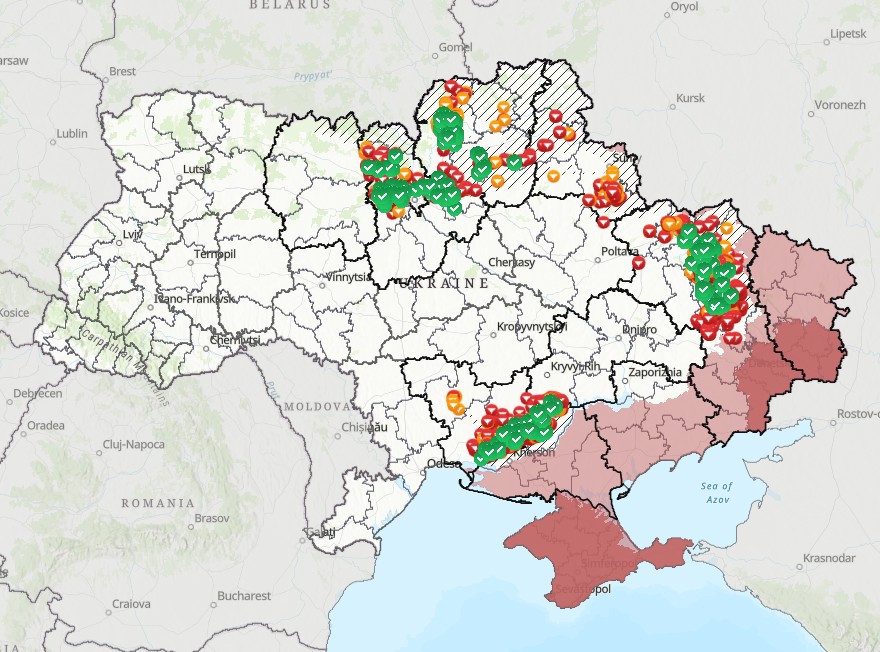

ウクライナの地雷汚染の状況。緑色のチェックマークは除去地域を、赤色の▽は未除去地域を示しています。これまでの探査や除去活動により、約3万5000平方キロメートルもの土地を安全なものへと復旧させることができました=ウクライナ非常事態庁のサイトより

2023年からウクライナの復旧・復興に協力しているJICAではこれまで、SESUに対し、ALISを54台、日本製の地雷除去機を22台供与しました。SESUの職員に対しては、地雷探知機や地雷除去機の操作やメンテナンス方法について研修を実施しています。デミトロさんが参加した研修もその一環です。

ウクライナでの地雷対策に関わるJICAの浅田義教専門家は話します。

「デミトロさんはザポリージャ州で地雷除去の活動中に爆発事故に遭い、同僚を失ったといいます。対人地雷の中には、ほんのわずかな圧力で起爆するものもあり、地雷除去の現場は常に危険と隣り合わせです。日本の技術力や経験はウクライナの復旧・復興に貢献できます」

ウクライナの地雷対策にかかわる浅田義教専門家

第二次大戦後、国土が戦場となることがなかった日本が、なぜ、地雷対策で他国に貢献できているのでしょうか。その答えはカンボジアにあります。

カンボジアでは1970年代から20年以上続いた内戦により、全土に推定400万~600万個の地雷が埋設されました。内戦が終わった後も放置され、地雷に触れ手足や命を失う人が後を絶ちませんでした。

JICAは1998年からカンボジア地雷対策センター(CMAC)に対し、地雷除去機材の供与や人材育成、組織運営能力の強化を通じた協力を行ってきました。これにより、CMACの1年間の地雷除去能力は、1999年の約10平方キロメートルから、2023年には28倍の約282平方キロメートルにまで拡大しました。

カンボジアでの地雷除去の様子

地雷除去のノウハウや知見が蓄積されたことで、CMACは2010年以降、JICAと連携し、地雷除去に取り組む国に対する研修を実施しています。参加者の数はコロンビアをはじめ、ラオス、アンゴラ、イラクなどの政府関係者600人以上に及びます。

ウクライナのSESUの職員も2023年から、カンボジアでの研修に参加しています。2024年7月の研修では、日本企業が開発したショベルカー型の地雷除去機の扱い方を学びました。

今回、SESU向けの地雷除去機研修の実施に携わったコンサルタントの横山熙乃さんは「研修には、女性を含む14人が参加しました。もともと重機の扱いに慣れている人も多くいて、現場の指導員は『上達が早い』と舌を巻いていました。参加者に『一日も早く国土を復旧させたい』という思いがあったからなのだと思います」と振り返ります。

カンボジアでの研修に関わった横山熙乃さん(右)

10月22、23日に東京で開催される「ウクライナ地雷対策会議」では、ウクライナにおける人道的地雷対策について議論され、こうしたJICAの取り組みも紹介されます。

地雷対策に携わるJICAの国際協力専門員(平和構築)の小向絵理さんは「過去2回の会議は、いずれもヨーロッパでの開催でした。今回、初めてヨーロッパの域外で会議が開かれることに対し、各国の期待が高まっています」と話します。

国際会議でスピーチする小向絵理さん

外務省によると、今回の会議では「復興に向けた加速」というテーマで、「人」「技術」「ネクサス」の3本柱で話し合いがなされます。ネクサスとは、地雷除去から復興・復旧につなげる過程を重視する考え方のことです。日本は開催国として議論をリードしていきます。

小向さんは話します。

「地雷は人的な被害だけではなく、その国の社会や経済にも長く影響を及ぼします。ウクライナでは農地が地雷で汚染されることで、主要な輸出産品である小麦等の生産量に影響が出ています。ウクライナの地雷除去に協力することは、世界経済の活性化につながり、日本で暮らす私たちの生活にも関わっています」

地雷がなくなる、その日まで。

日本は世界の国々とともに、ウクライナの地雷対策と復旧・復興に向けた取り組みを続けていきます。

scroll