途上国のパビリオン出展に協力 大阪・関西万博でのJICAの取り組み

2025.09.25

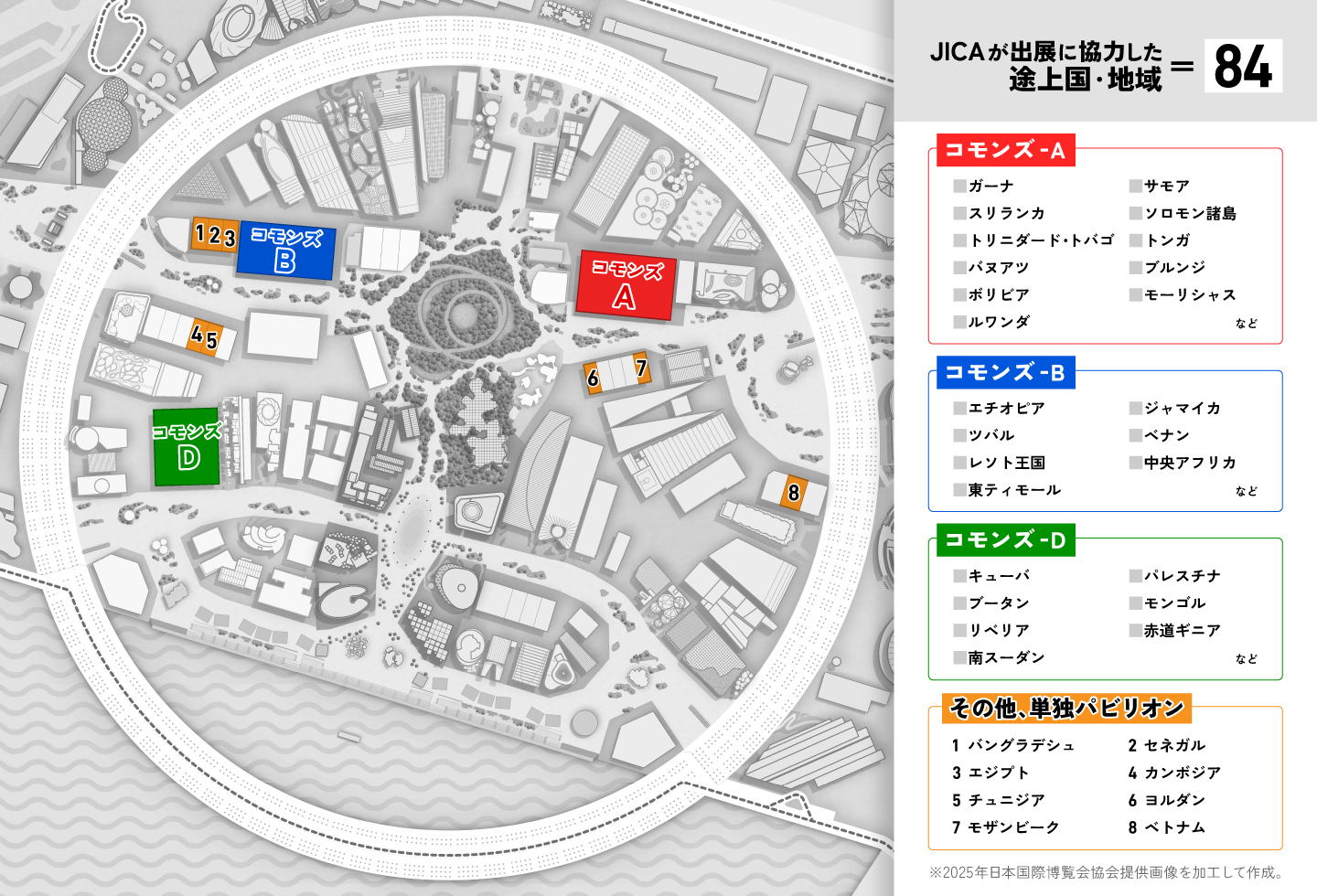

10月にフィナーレを迎える大阪・関西万博では、複数の国や地域が共同でパビリオンを出展する「コモンズ」が好評です。予約せずに入場できる手軽さや、「短時間で世界各国を旅行した気分になれる」のが人気の理由です。JICAでは、84の国・地域のコモンズへの出展に協力しました。大阪・関西万博におけるJICAの取り組みを現地からレポートします。

万博会場に設置されているミャクミャクのモニュメント

「アジアや南米、南アフリカといった数多くの国の衣装や民芸品を見ることができ、世界中を旅している気分になれました。普段目にすることのない珍しい魔よけの民芸品もあり、世界の奥深さを感じましたし、ソロモン諸島の展示は雄大な自然を感じました。何回来ても飽きないです」

2025年8月25日、コモンズAから出てきた大阪市内在住の男性(41)は、笑顔でそう話してくれました。男性はこれまでに何度も万博を訪れていますが、中でもコモンズがお気に入りだといいます。

コモンズAの館内の様子

大阪・関西万博には世界158の国と地域が参加しています。先進国や経済力がある国々は単独でパビリオンを出展していますが、途上国の多くはA~Fまであるコモンズに共同で出展しています。

コモンズAにあるトリニダード・トバゴの展示ブースには、ドラム缶から作られるスチールパンという楽器があり、実際に演奏することができました。

トリニダード・トバゴのブース内で展示されているスチールパンという楽器

ボリビアの展示ブースには、色鮮やかな民芸品が数多く展示され、多くの人の目を楽しませていました。コーヒーが有名な東アフリカにあるブルンジ共和国の商業ブースにはカフェがあり、コーヒーフロートやパフェを求めて長蛇の列ができていました。

大阪市内在住の50代女性は「ブルンジという国を知りませんでしたが、このカフェのコーヒーフロートにはまってしまいました。コーヒーは苦手だったのですが、ブルンジのコーヒーは苦みが少なくて大好きになりました」と満足そうに話しました。

「紛争中で日本から渡航するのが難しい国もあります。なかなか行けない国を一気に見ることができる楽しさもあるし、例えば飢餓や貧困といったイメージしかなかった国であっても、その国の違う魅力を味わえるのもコモンズの良いところです」

コモンズの広報担当者は、そう話します。

コモンズAの外観

こうした途上国の大阪・関西万博出展を支えたのがJICAです。

途上国の中には国際的な展覧会などへの出展の経験が少なく、ノウハウを持っていない国もあります。そのため、開催地である日本に支援を求めた途上国が多くありました。そこで白羽の矢が立ったのが、これまで途上国の課題解決に取り組んできたJICAでした。展示のコンセプトや内容、会場レイアウトなどを考える手助けをしました。その数は、84カ国・地域に上ります。

企画部の髙橋麻衣子さんは、「各国の良さが伝わるよう、それぞれの国の担当者たちと協議を重ねました。自主性を引き出し、それぞれの国の自発的なモチベーションを大切にしました。『こうしたらどうか』と提案するようにし、一方的に指示ばかりする形にならないようにしつつ、開幕にむけた協力ができる期間は限られていたので、各タイミングで必要な準備を各国ができるよう伴走することを心がけました」と振り返ります。

万博会場が未整備の時期には、約53平方メートルの展示ブースを再現した模型(タイプC)を用意し、各国の担当者らと展示の計画などを話し合った

大阪・関西万博では「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げています。JICAのこの途上国のパビリオン出展企画協力では、各国の担当者の視察会場として広島平和記念資料館を訪れることで、原爆の悲惨さや命の大切さを改めて考えてもらう機会をもうけました。またそれと同時に、展示方法に工夫を凝らす同館のディスプレイ方法も学んでもらったといいます。

JICAの協力は、パビリオン出展だけではありません。

アジアの国々が将来、万博のような国際イベントを開催できるよう、各国の政府職員等に対する研修も実施しました。イベントの実施において中心的役割を果たせる人材の育成や運営能力の向上を目指すことがテーマです。

フィリピン観光推進庁から派遣されたミカ アンジェラ D.カルサドさん(32)は今年6~10月にかけ、万博の歴史などを学んだり、万博来場者の誘導を経験したり、国内の万博関連地を視察したりしています。

フィリピンのパビリオンの前で笑顔を見せる、ミカ アンジェラ D.カルサドさん

「JICAの研修プログラムは、視察研修、セミナー、講義、実地研修など、多岐にわたる有意義な機会が提供され、これらの活動を通して私たち研修員は教室での学びの枠を超えた知識と気づきを得ることができました。これまで学んだことを生かし、日本の企画、持続可能性、そして連携におけるベストプラクティスを観光推進庁の取り組みに取り入れていきたい」。アンジェラさんは目を輝かせます。

インタビューに応じるミカ アンジェラ D.カルサドさん

研修を担当したJICA企画部の田中新太郎さんは「近い将来、アジアの国々が万博や、大規模な国際イベントを主催することになると思います。その時に、研修員が中心的な役割を果たし、本研修で学んだ知識やノウハウを生かしていただけたら」と期待します。

万博の西ゲートの近くにあるサステナドームでは、途上国に派遣されているJICA海外協力隊の隊員と子どもたちがオンラインで交流をする「ジュニアSDGsキャンプ」が開催されていました。

今回の万博では「SDGsへの貢献」が目的の一つに掲げられています。途上国の課題について学んでもらう「ジュニアSDGsキャンプ」は、人気の体験型プログラムです。

「この写真の人たちは全員ブラジル人です。多様な民族が暮らしています」と見正さんが話すと、子どもたちから驚きの声が上がりました

8月25日午前11時の回は、ブラジルの学校で環境教育を実践する見正麻友(みしょう・まゆ)さんが講座を担当し、ブラジルのゴミ問題について解説しました。

ブラジルではゴミを分別する習慣が浸透していません。見正さんは派遣先の学校で、子どもたちと指定した時間内にゴミを拾い、重さを競いあうゲームをしています。ゴミを分別して捨てることや、物を大切にして最後まで使うことが、「地球を守ることにつながる」と伝えています。

富山から来た小学5年の男の子は「ブラジルの問題がよく分かったし、JICAの方が現地でどんな活動をしているかも分かってとても楽しかったです」と元気いっぱいに教えてくれました。

世界の各地で紛争が続き、政治的、宗教的な分断も深まっています。世界の国々が一堂に集う万博は、相互理解を促すための貴重な機会です。来場者に途上国を身近に感じてもらったり、途上国の人材育成などのJICAの取り組みは、日本と世界の「明日」につながっています。

scroll