【ニュース】10年以上に亘るエルサルバドルにおける地震・津波監視システム改善の取組み

2023.04.13

エルサルバドルで2021~2023年の間実施された技術協力「地震・津波情報の分析能力強化」フェーズ2を中心に、10年以上に亘る日本の協力の成果や取り組みを紹介します。

エルサルバドルには20以上の活火山が存在し、断層帯における内陸型地震の発生や太平洋側でのプレート境界型地震が頻発する地震国です。2001年1月と2月に発生した一連の地震(それぞれマグニチュード7.7と6.6)では、被災者約150万人、経済損失は約19億米ドル(注1)に達しました。また、1859年から2022年までに24回の津波が記録されており、2012年に当国東部沖で地震(マグニチュード7.3)が発生した際には、地震の揺れは激しくなかったものの、6メートルにも達する津波がウスルタン県サン・フアン・デル・ゴソ半島に襲来(注2)しました。住民が極めて少ない地域であったにもかかわらず、少なくとも40名が負傷(注3)しました。

エルサルバドルの地震と津波に関しては、環境天然資源省環境監視総局(以下MARN/DGOA)が、観測から分析・評価、予警報を担っています。災害予警報の発出は、MARN/DGOAから総務省市民防災局(以下、DGPC)に伝達され、そこからさらに県や地方自治体に伝達される仕組みとなっています。

2015年時点で、MARN/DGOAは、地震発生後震源・マグニチュード情報のDGPCへの伝達や公表までに20分以上を要していました。データの自動処理結果は人手による点検がなされていたこと、大地震のマグニチュードを精度良く決定するための地震波形解析(以下、CMT解析(注4))や、津波の高さ・到達時間の推定解析は地震津波監視業務に利用されておらず、地震・津波監視、分析、情報発表および情報利用におけるという課題がありました。

上記の背景の下、エルサルバドルにおける地震・津波の災害リスク対応支援として、2012~2014年無償資金協力「広域防災システム整備計画(注5)」により地震・津波の観測機材(地震計や潮位計及び津波監視カメラ)を拡充し観測体制の強化を図り、2015年10月から2018年2月まで、地震・津波観測の能力強化を目的としてMARN/DGOAに技術協力「地震・津波情報の分析能力強化」(以下、フェーズ1)に日本人専門家を派遣し、強化された観測体制も活用して、「1)震源・マグニチュード情報のDGPCへの伝達までに要する時間の短縮化(情報発信の判断基準改善、津波警報発令に関するプロトコル改善)」、「2)CMT解析」や「3)津波の高さ・到達時間の推定解析の監視業務への導入」を支援しました。加えて、フェーズ1の実施中に、1)人的ミスなどによる業務の安定性欠如、2)作業手順の曖昧さ、及び3)MARN/DGOAから伝達される情報がDGPCでの利用されていないことなどが見出され、これらの解決に向けた対応も支援しました。これらの支援でフェーズ1では、それぞれの業務で改善が図られました。

(注3)出版物で明示されたものはないが住民への聞き取り情報として記録されている。

MARNと沿岸地域に勤務するDGPC職員・防災関係者との合同ワークショップ(写真:JICA撮影)

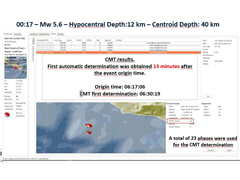

CMT解析図(出所:MARN提供)

2021年からは、MARNからの要請に応じて、技術協力「地震・津波情報の分析能力強化フェーズ2」(以下、フェーズ2)により、フェーズ1の成果の更なる改善、及び地震・津波監視の信頼性と迅速性の一層の向上について、エルサルバドルへの支援を進めることとなりました。

沿岸地域のライフセーバーとの意見交換(写真:JICA撮影)

2012年津波被害があったウスルタン県サン・フアン・デル・ゴソ半島の地域住民との意見交換(写真:JICA撮影)

地震・津波監視システムでは、地震津波の情報は、電力・インターネット等社会基盤で支えられつつ、「監視->分析->情報発表->情報の防災利用」(社会基盤を含め5要素で構成)を流れていくことから、これら5要素それぞれについて、フェーズ2の技術協力の成果を次のとおり整理しました。

「監視」では、監視職員の自習体制整備、自習素材作成、津波訓練の効果的な実施体制整備などにより監視職員の能力維持・強化促進基盤が整備されました。

「分析」では、自動CMT解析の対象領域の限定化によるより早期の解析結果取得、津波作業手順書作成、調査用CMT解析ソフト導入、遅れて襲来する津波の到着予想手法導入などを通じて、大地震の精度良いマグニチュードを15分~20分で発表可能化や監視作業の安定化が図られました。

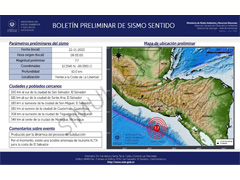

「情報発表」では、津波警戒情報発表早期化、新伝達手段導入、DGPCとの調整(津波解除の統一、津波訓練・評価会合)、津波データベース改善、GUI利用による地震情報(ニュースレター形式)発表自動化などを通じて、地震発生から5分~10分で津波警報発表可能化、津波到着時刻・高さの推定発表の早期化が図られました。

「情報の防災利用」では、一般向け地震津波情報利用の手引きとしてのMARNガイドブックの更新、津波警報で用いる用語の調整、津波フラッグ導入などを通じて、MARN発表情報のDGPCや一般住民での適切な利用の促進が図られました。

「社会基盤」では、データ収集システムの回復、地震・津波監視システムサーバーのバックアップ強化、津波シミュレーション専用機導入などを通じて、地震・津波監視システムバックアップ体制全体の強化が図られました。

地震・津波予警報の自動化アプリ(GUI)(出所:MARN提供)

自動化アプリによりSNS上に発信された地震・津波ニュースレター(出所:MARN提供)

MARNガイドブック2023年版

中米津波警報センター(以下、CATAC)とのリモートでの意見交換(写真:JICA撮影)

技術協力の成果として、地震津波監視システムを構成する「監視要素」について、「数分での地震・津波情報の発表や関連情報の発表を担う地震監視職員」の自己研鑽の仕組みが構築されました。また、この仕組みを支える新たなソフトウェアーや機材の導入も行いました。

また、同じく「分析要素」では、エルサルバドル近海での津波の発生の迅速判断のツールが改善されました。その改善では、地震のマグニチュードと震源域の変位の大きさとの関係式(注6)について、日本と同様のものを使用しました。

さらに、「情報発表要素」では、「津波の脅威がある場合に備える」とともに「様々な事態に対しての現在の作業手順の適否を見直す機会とする」ための日常的な津波訓練の実施が促進されました。この促進には、専門家が作成した津波作業手順書による、津波が発生に係る様々な判断での基準の導入が重要な役割を果たしました。

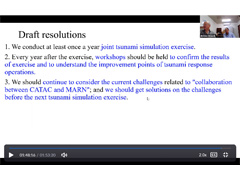

最後に、「情報の防災利用要素」及び「社会基盤要素」に関連して、DGPCおよびCATACとの連携の強化が図られたことを強調しておきたいと思います。この強化は、地震や津波の脅威がある場合に、発表される情報の流れを阻害することが無いようにし、かつ皆が同じ情報で防災活動を行うようにするものです。また、いずれかの機関で技術的な問題が発生した場合、他の関係者は必要な技術情報を共有することで相互にバックアップしあうことを可能とするものです。

津波フラッグを利用した避難訓練(写真:MARN提供)

業務改善担当職員及び地震津波監視職員(写真:JICA撮影)

scroll