ラオスの観光支援にむけて:ラオス北部の街、フアパン県について ~第3回美弥子所長が聞く~

2024.05.20

2024年、ラオス政府は「文化、自然、歴史のパラダイス」をテーマに『ラオス観光年』と指定しています。

今回は歴史・経済の要所であるラオス北部に位置するフアパン県を訪問しましたので、「美弥子所長が

行く

」シリーズとしてご紹介します。

フアパン県へは、これまでは隣県のシェンクアン等から一部未舗装の悪路を7時間かけて行かざるを得なかったのですが、昨年5月にノンカン国際空港が開港し、首都から空路約1時間で到着できるようになりました。日ラオス友好桜公園(桜公園)や1960年代ラオス人民革命党の司令部が置かれ、9年間で約23,000の人々が住んだ洞窟が、今新たな観光地として注目を集めています。

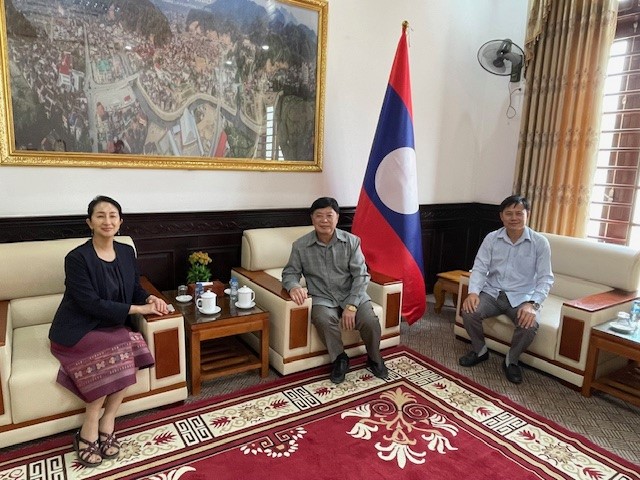

フアパン県の詳細についてプート・マーパンニャー・フアパン県副知事、及びJICA草の根協力事業で案件実施中のNPOアジアの障害者活動を支援する会(以下、ADDP)の事務局責任者、中村由希さんよりお話を伺いました。

フアパンのシンボル「ヌアイ・ケオ」

昨年5月に開港したノンカン国際空港

ラオスは1975年に王制を廃止し、共産主義政権の「ラオス人民民主共和国」となりました。この共産主義政権成立を支えたパテート・ラオ(共産主義革命勢力)による独立戦争が1950年代から1970年代にかけて展開されていました。

フアパン県ビエンサイ郡には1960年代のベトナム戦争時、司令部としてパテート・ラオのメンバーの住居となった洞窟が計4,808洞(カイソン洞窟、スパヌウォン洞窟、カムタ洞窟等)残されています。洞窟内には病院、学校、ラオス人民革命党事務所、商店等が集まっており、当時は最大23,000人が約9年間居住していました。現首相や閣僚らの多くが洞窟の病院で誕生されています。内戦時の人々の生活を知る上でもこれらの洞窟は貴重な「生きた」歴史史料となっています。このような歴史的背景から、フアパン県は現代ラオスを形成した重要な場所とされています。

カムタ洞窟(現在も会議室として使用されています。)

カイソン洞窟(革命リーダー会議室)

小林美弥子所長(以下、美弥子所長) :フアパン県は桜パークなど長年に亘り日本が支援してきたため、JICAとして観光開発や医療面で支援することができないかと思い、今回訪問しました。

ラオスは、JICA海外協力隊が、1965年全世界に先駆けて派遣された国です。ラオスへの派遣人数はこれまでに1065名であり、来年2025年は協力隊派遣60周年という記念の年となるため、フアパン県に、まずはボランティアの派遣を検討しています。派遣先の候補としては、在ラオス日本大使館の「草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、草の根無償)」で支援されているビエンサイ郡病院へに看護師や助産師派遣、また、日本が支援して桜の植樹が行われた桜公園や同じく草の根無償資で支援された観光案内所、洞窟の観光ガイド支援等も検討しています。

プート・マーパンニャー 副県知事(以下、マーパンニャー副知事): 貴重な時間を割いて訪問していただきありがとうございます。フアパン県は90%が山岳地帯で、人口30万人で9つの民族がいますが、40%の人が貧困と指定されています。主要な産業は畜産などの農業であり、洞窟など歴史的な観光名所もあります。山岳地帯のため、日中の気温は上がるものの朝夕は涼しく過ごしやすい気候となっています。また、ノンカン空港ができ今までより大型の飛行機が離発着できるようになり観光客が増えました。

フアパン県の県花は「桜」です。「桜公園」は長年、日本の支援を受けており、栽培技術も向上してきています。桜公園や「桜」は大切な観光資源と考えていますので、JICAに観光面をサポートしていただけるのであれば大変ありがたいです。

大使館の草の根無償によるビエンサイ郡病院への支援に感謝しています。医療分野へは、ぜひ、協力隊を派遣していただければと思います。

美弥子所長:ビエンサイ郡には洞窟をはじめ素晴らしい観光地が多くありますね。今年はラオス観光年であり、多くの日本人にラオスを訪問してほしいと思っています。ぜひ、副知事から日本の人たちに向けて改めてフアパンの魅力を教えてください。

マーパンニャー副知事:フアパン県には自然・文化・歴史など様々な魅力があります。サムヌア市内から約20Kmのところに温泉があり、入浴を楽しむほか、ゆで卵やタケノコをゆでたりすることもできます。また、滝などの自然に触れることができます。文化という点では、フアパン県には9つの民族がいるので、手工芸、織物、編み物などそれぞれの民族独自の文化を楽しめます。サムヌア郡のシン(女性用の伝統衣装である巻きスカート)は、シン・サムヌアとしてラオスでは広く知られており、滑らかな生地やサムヌア独特の模様は多くの人を魅了しており、ビエンチャンでも人気です。特に、歴史的な観点では、1960年代にラオスの当時の指導者が居住していた洞窟があり、その当時の状況を知ることができます。このように、フアパン県にはたくさんの魅力があるので、ぜひ一度訪問してください。

ラオスの伝統的な民族衣装「シン」

伝統的なラオスの巻きスカートの紋様

美弥子所長:今回、ラオスでの日本とラオスの友好の象徴である日ラオス友好桜公園に来られてとても嬉しく思います。

中村事務局責任者(以下、中村さん):桜公園へお越しいただきありがとうございます。この桜公園はADDPの他、東京北ライオンズクラブ、川崎ラオス友好協会、国際環境創造協会、フアパン県関係者の協力の下植樹され、2014年にフアパン県からの強い要望の下、日・ラオス外交関係樹立60周年を記念して造園されました。現在、6種類の桜が約292本、その中でも特に沖縄の琉球寒緋桜が順調に育っています。

2014年から約10年、毎年京都の造園業を営む造園家の奥田英貴専門家(株式会社植音代表取締社長)と鴨志田めぐみ専門家が、桜公園を管理する地元の公務員、障害のあるADDPスタッフの桜守達、職業訓練校の農業学科関係者等を含む桜公園管理チームに対して桜の育成の技術支援を実施してきました。

桜公園の入り口

満開時の桜

美弥子所長:日本とラオスの多くの方の協力により、この桜公園が運営されているのですね。先日、ビエンチャンにある「みんなのカフェ」を訪問しましたが、フアパン県桜公園の「みんなのカフェ」に来るのをとても楽しみにしていました。

中村さん:現在、ADDPはラオス国内で「みんなのカフェ」をビエンチャンに2店舗とこのフアパン県に1店舗、全部で3店舗運営しています。どの店舗も障害者と健常者が一緒に働くインクルーシブカフェとなっています。このフアパン店も、聴覚障害者が中心となり、身体障害者らが、協力し合って、一緒に運営しています。また、彼ら彼女らはカフェで働く他に、桜公園のメンテナンスも手伝っています。

美弥子所長:ビエンチャンの「みんなのカフェ」と同じように障害者の方が笑顔で生き生きと働かれているのが印象的です。メニューが写真のカードで選べるようになっており、注文の方法も工夫されていますね。ADDPはJICA草の根技術協力事業を受託(注)し、インクルーシブ教育を進める他、障害者雇用にかかるリソースセンターの設置や車椅子バスケットの振興にも多大な貢献をされていますね。私は、以前、タイにある「アジア太平洋障害者センター(APCD)」のプロジェクト形成時、タイの職業訓練校で車椅子バスケットの選手でもあるスポンタム校長から、JICAは『我々に何をしてくれるのか』ではなく、『私たちは何ができますか』とお話いただいたことを今でもよく覚えていますが、障害者の方が主となり活動を進めておられる「みんなのカフェ」のポリシーと同じものを感じます。

写真のカードを使って注文することができる

中村さん:スポンタム先生、懐かしいです。車椅子バスケットボール振興の際、スポンタム先生はじめタイのチームがラオスに来てくださいました。「みんなのカフェ」は、縦割りではない、横の連携、多様な障害のある人々が共に支え合い、新しいダイバーシティとインクルージョンの価値をラオス社会にも発信できたらと思い、形にした場所です。

美弥子所長: 2025年3月には車椅子女子バスケットボールのコーチとしてJICA海外協力隊が派遣予定です。JICAもダイバーシティとインクルージョンを組織として取り組んでいますが、フアパンからも具体的な取り組みを共に発信できればと思います。

中村さん:ラオスへの観光時には、ビエンチャンだけではなく、現在桜公園付近で3つ星ホテルの建設も進んでいますので、フアパンにもいらしていただくことを期待します。例年11月末から1月にかけて桜の開花シーズンとなっており、ラオス国内のみならず、ベトナム、タイ等近隣諸国や欧米諸国から今年は約2万人が桜公園へ来場しました。是非、桜の開花シーズンにもいらしてください。

美弥子所長:はい、次は桜の開花時に訪問します!

みんなのカフェ フアパン店

中村由希事務局責任者(ADDP)

片足を欠損している方も働いています

注 ADDPは、現在、JICA草の根技術協力事業を受託し「知的・発達障害を持つ子供の社会的自立を目指したインクルーシブ教育・就労支援の実践」プロジェクトを実施中です。

- 事業提案書要約 (jica.go.jp)

下記はJICA東京センターのホームページに掲載しているプロジェクト関連の記事

- ~ラオス国 教員養成校の先生を対象に手話講座を実施~ | 2022年度 | トピックス | JICA東京 - JICA

- “障害のある子どもも学校に通えるようにしたい”教員養成校の指導教官のインクルーシブ教育に対する想い | 日本での取り組み - JICA

- ~ラオスで初めてインクルーシブ教育教員養成コースが実施されました!~ | 日本での取り組み - JICA

scroll