“障害のある子どもも学校に通えるようにしたい”教員養成校の指導教官のインクルーシブ教育に対する想い

2023.06.27

特定非営利活動法人アジアの障害者活動を支援する会(以下、ADDP)は、現在、ラオスにてJICA草の根技術協力事業「知的・発達障害を持つ子供の社会自立を目指したインクルーシブ教育・就労支援の実践」プロジェクトを実施中です。このプロジェクトでは、教員養成校をカウンターパートとして、インクルーシブ教育指導のできる教員養成校の指導教官の育成を1つの目標としています。インクルーシブ教育指導とは、知的障害、発達障害、聴覚障害、視覚障害等を持つ生徒が、障害をもたない生徒と一緒に教育を受けることができる教授法のことです。

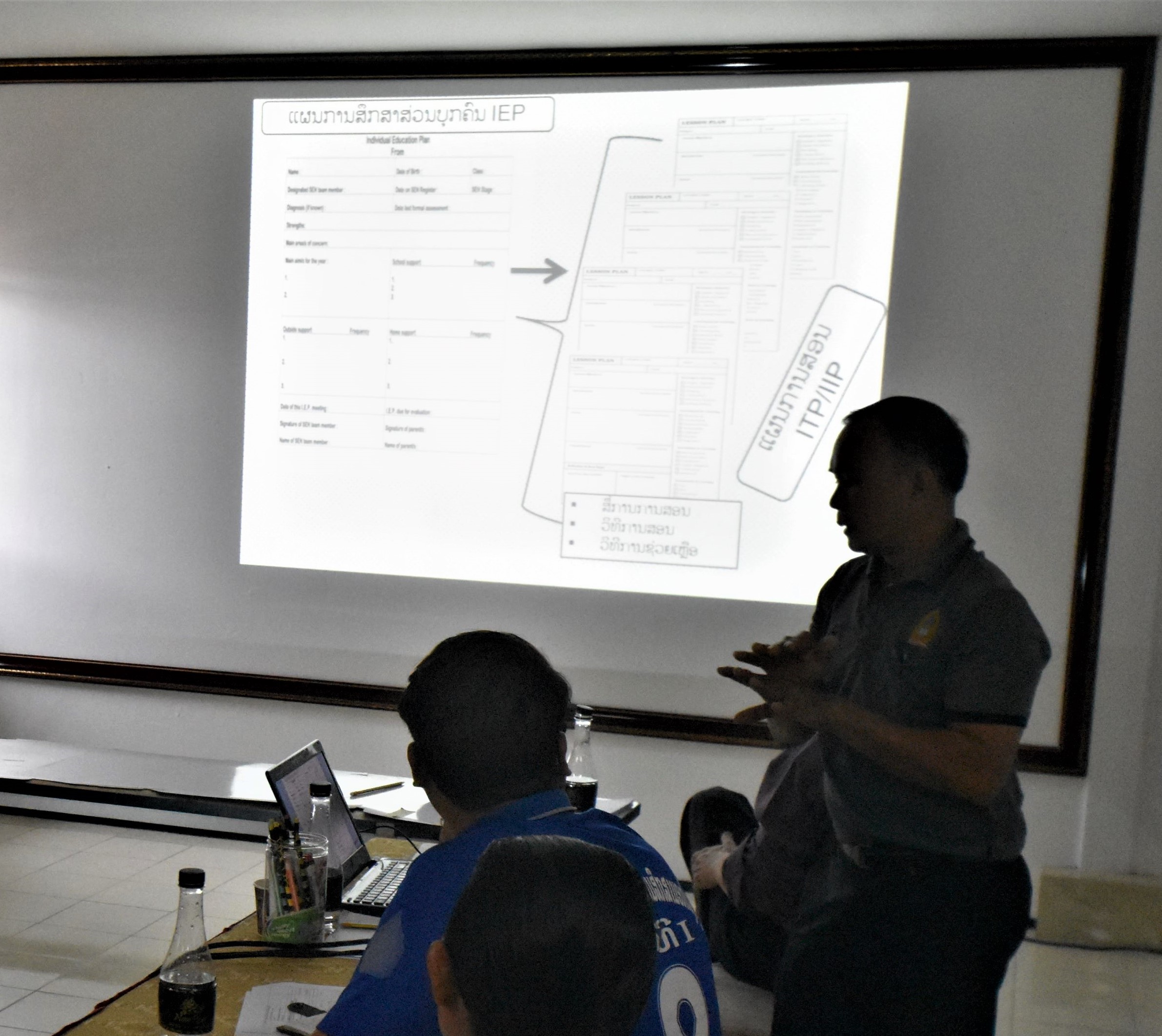

6月5日から5日間、ADDPはインクルーシブ教育教員養成コース開始準備のために模擬実習を実施しました。この実習は、首都ビエンチャンのドンカムサー教員養成校と南部のサワンナケート教員養成校の指導教官によって行われ、その後6月7日に個別教育計画の作成のためのワークショップを実施しました。

個別教育計画の作成は、一人一人「できることと、できないこと」、「得意なことと、苦手なこと」が異なる障害のある子どもたちが学校に通う上で大変大切なものです。個別教育計画には、生年月日や障害の種類といった基本的な情報の他、①現時点でできること、②1学期終了時の目標、③その学年終了時の目標

を書き、そのためにどのような支援が必要か記載します。この記録は、子どもが幼稚園あるいは小学校に入学してから高校を卒業するまで継続し、発達の記録となるインクルーシブ教育を実践していく中で大変重要な資料となります。

この1年、両校の指導教官たちは、インクルーシブ教育の指導教官となるため、障害の種類、指導法、手話などインクルーシブ教育について様々な勉強をしてきました。8月からは、それぞれの学校の指導教官が、実際に教員を目指す学生や現職の先生に対し、インクルーシブ教育を指導していきます。

サワンナケート教員養成校の指導教官がIEP作成についてデモ講義を実施

午前中はドンカムサー教員養成校の指導教官が各障害の特性やその指導法についてデモ講義を実施し、サワンナケート教員養成校の指導教官が個別教育計画の作成方法について、デモ講義を実施しました。午後からは、実際にダウン症と脳性麻痺の子ども達と保護者に会場に来て頂き、個別教育計画の作成を行いました。

保護者の方からは「子どもも学校に通わせたいが、公立・私立の学校両方に断られている。何とか支援をして欲しい」「私たちのように子どもを学校に通わせることができずに困っている保護者は沢山いるので、このプロジェクトを通して障害のある子ども達が学校に通えるようにして欲しい」という言葉がありました。障害のある子どもを持つ保護者にとって、学校に子どもを通わせることができないことは切実な問題です。

これらの言葉を受けとめ、それぞれの学校の指導教官が保護者や子どもにインタビューをしながら、個別教育計画を作成しました。個別教育計画は、障害のある子どもが学校に通うための基礎資料になります。また理解不足により障害のある子どもを学校に通わせるのが難しいと考える現職教員等に対して「障害のある子どもも学校に通うことができる」と説得するための資料にもなります。そのため、子どもや保護者へのインタビューでは、できないことに注目をするのではなく、“今できること、これからできるようになりそうなこと”に注目をしていきます。また、特に小さな子どもの場合には、保護者の方がどのような希望を持っているのか、その希望を叶えるためにどのような支援が必要なのかを一緒に考えていきます。

両校の指導教官と共に、子どもと保護者に寄り添いながら、子どもたちがどのような支援があれば学校に通うことができるのか、あるいは半年後・一年後の目標等を考え、個別教育計画を作成していきました。参加した指導教官からは「障害のある子どもも、障害のない子どもと同じように学校に通うことができるようにしていきたい」という声が何度も聞かれました。

子どもとお母さんにインタビューをしながら個別教育計画(Individual Education Plan: IEP)を作成中

実際に歩いてもらい、障害の状況を一緒に確認

今後、このワークショップに参加した指導教官は、実際に、教員を目指す学生や現職の教員に対し、個別教育計画の作成を含むインクルーシブ教育の指導法を教えていきます。また、ADDPは障害のある子どもも、教員からの適切な支援の下、教育を受けることができるようになるために、教員養成校に「インクルーシブ教育教員養成コース」が開始されるように働きかけていきます。近い将来、障害が理由でこれまで小・中学校で教育を受けることができなかった子ども達が、インクルーシブ教育の科目を履修した教員達の下、学校で教育を受けることができるようになることが期待されています。

お父さんに話し聞きながら、子どもの障害の状況や希望等を確認!

scroll