【報告その2】2年ぶりに開講!2022年度「大学生・大学院生向け国際協力理解講座」農業コース

2022.10.17

JICA筑波は、7月下旬から9月下旬にかけて、2022年度「大学生・大学院生向け国際協力理解講座」を開催しました。今年はコロナ過で中止されていた農業コースを2年ぶりに再開し、計5コース実施。のべ59名の大学生・大学院生が受講しました。今回は、農業コースの様子をご紹介します。

コース名:小規模農家の生計向上のための野菜生産技術

実施期間:2022年7月25日(月)~7月29日(金)

受講者数:3名

<概要>

このコースは、小規模農家への栽培・営農技術普及に携わる農業普及員を対象に、野菜の生産技術、農業経営の一環としてのマーケティング、販売方法等の基礎的な知識の習得を目指すものです。カンボジア、ネパール、フィリピン、スリランカ、タジキスタン、マラウイの研修員と、以下の講義・実習を受講しました。

<参加者の声(一部抜粋)>

肥料比較用の肥料を計量する様子

研修員と協力してスイカを収穫し、毎日試食!

コース名:アフリカ地域市場志向型農業振興(普及員)

実施期間:2022年7月25日(月)~7月26日(金)、8月1日(月)~2日(火)、9月26日(月)

受講者数:5名

<概要>

この研修コースは、アフリカ地域の農業普及員を対象に、(「作って売る」から「売るために作る」農業への意識変革を促す)市場志向型農業の考え方、そのために必要な野菜栽培技術、流通販売方法・普及手法の習得を目指すものです。ボツワナ、エチオピア、ガーナ、レソト、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、スリランカ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエの研修員と、以下の講義・実習を受講しました。

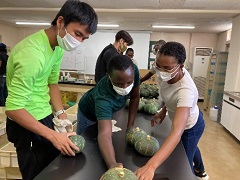

出荷実習でカボチャを分類する様子

メロンの食味試験の様子

<参加者の声(一部抜粋)>

コース名:稲作技術向上(普及員)

実施期間:2022年8月29日(月)~8月2日(金)

受講者数:1名

<概要>

この研修コースは、農業普及員を対象として、稲作技術・普及 に関する知識、栽培実験を通じた実証に基づく知識の向上と

対象農村地域のニーズに即した業務改善計画の作成能力の習得を目指すものです。エチオピア、ケニア、リベリア、マラウイ、フィリピン、シエラレオネ、スーダン、ウガンダの研修員と、以下の講義・実習を受講しました。

<参加者の声(一部抜粋)>

協力隊を志望しているが、自分の計画通りにはいかないことが想定される。その時に、コース統括者が言っていたように、一括りに技術を提供するのではなく一人ひとりが確実に進歩できるような仕組みづくりが必要であると感じた。特に私が参加したコースでは、研修員同士が互いに教え合う環境下にあった。私たちの常識のもとに設計された計画を遂行することは難しいことを把握した上で、現地の人々と協力することが、技術を提供するために最も重要なことであると学ぶことができた。

コースリーダーの説明を熱心に聞く様子

研修員と実験結果をまとめる様子

コース名:天水稲作のための稲作栽培・種子生産及び品種選定技術

実施期間:2022年8月29日(月)~8月2日(金)

受講者数:2名

<概要>

この研修コースは、研究・普及人材を対象として、稲の栽培技術、種子生産技術、品種選定技術を用い、自国の天水稲作に関する課題への対策を検討できる能力の習得を目指すものです。ブルンジ、カメルーン、エチオピア、ガーナ、リベリア、モザンビーク、タンザニア、ウガンダ、ザンビアの研修員と、以下の講義・実習を受講しました。

収穫を終えて研修員と談笑する様子

稲の生育調査を手伝う様子

<参加者の声(一部抜粋)>

scroll