- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- JICA開発大学院連携/JICAチェア

- JICA開発大学院連携プログラム

- 各大学におけるプログラム

日本の大学で日本の開発経験を学ぶ

JICA開発大学院連携にご賛同いただいた大学・研究科の学位課程に、日本の近現代の発展と開発の経験を学ぶ授業科目を設置いただき、「各大学におけるプログラム」としてJICA留学生に提供しています。

各大学におけるプログラムは、日本の大学院に在籍するJICA留学生が、専門分野における日本の開発経験等を理解し、帰国後に母国の発展に効果的に役立ててもらうことを狙いとしています。これらの科目は、当該大学で就学するJICA留学生だけでなく、日本人学生やその他の留学生にも開かれています。

4つの領域とプログラム提供大学

各大学で提供される本プログラムは、政治、法律、経済、金融から、社会開発、科学技術やイノベーション技術まで、幅広い分野に渡ります。分野に従い、以下4つの領域を設けています。

| 領域1 政治・法 | 政治、法、行政、国際政治 等 |

|---|---|

| 領域2 経済 | 経済、金融、産業開発、経営 等 |

| 領域3 社会開発 | 教育、保健、国土開発、環境、防災 等 |

| 領域4 科学技術・イノベーション | 工学、理学、農学、医学、IT、ものづくり 等 |

日本の開発経験を伝える大学の取り組み

各領域における大学の取り組み事例をご紹介します。(肩書は事例をご提供いただいた2019年当時のものです。)

領域1 及び 領域2

政策研究大学院大学

田中 明彦 学長(当時)

JICA開発大学院連携に参画するにあたっては、リーダー育成を目的とした本学のプログラム(G-cube(※1))について、その特徴を活かしつつ、日本やアジアの経験を普遍化・体系化した講義など開発学を重視した内容に改編・発展させて実施しています。このプログラムでは、日本の経済発展、近代日本の外交史、アジアの比較開発学などの形で、日本の成功も失敗も含めて学べるようにしている他、他の大規模プロジェクトで収集した資料やデータを、教材や、学生の博士論文研究に活用することも考えています。

英語で講義を提供する場合、欧米の教科書やケースが使われがちです。ナショナリスティックになる必要性はありませんが、日本の事例を素材として活用して、普遍的な理論を英語で教えられるように努力すべきです。これは、学問の発展を促進させることにも繋がります。

(※1)GRIPS Global Governance Program(G-cube):特定分野に専門特化したリーダーたちを束ね、大局的な観点から多様な価値観や利害を調整し、世界の重要課題に対処するLeader of Leadersを養成する。

国際大学

伊丹 敬之 学長(当時)

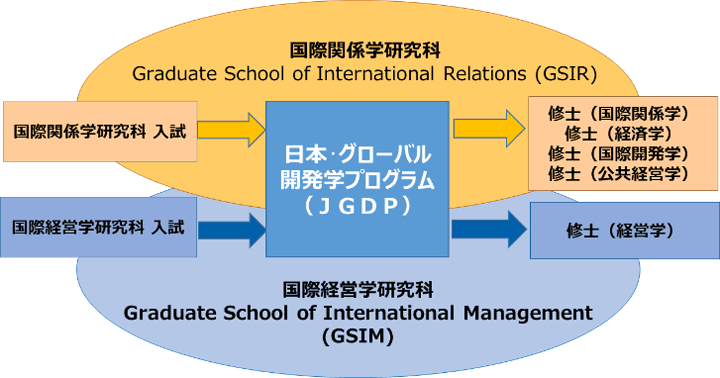

本学では、今回のJICAとの連携を機に、小規模大学ならではの機動性を活かして、研究科横断で教育資源を活用した全く新しい「日本・グローバル開発学プログラム(Japan-Global Development Program:JGDP)」を立ち上げました。

このプログラムを通じて日本の開発経験を伝えるとともに、欧米とは異なる日本の開発の論理をつくり、世界に発信していくことを目指しています。成功には必ず論理があります。日本が発展した背後に一体どのような論理が隠れているのかを、現実に起きたことから推測してエキスのように抽象化し、日本の論理として海外の人々に学んでいただく。それを各国の事情にあわせて応用していただければと考えています。

領域3

北海道大学

名和 豊春 総長(当時)

本学では、JICA開発大学院連携の「各大学におけるプログラム」として、2つのプログラムを実施しています。一つ目は、農工等4部局連携プログラムで、過酷な自然環境を克服しながら短期間で開発した北海道ならではの経験や国際開発協力の事例を織り込んでいます。二つ目は環境分野のプログラムで、公害問題の経緯と要因、その失敗を踏まえた環境法の整備、保全技術の開発等のプロセスを学べる内容です。これらにより、明治以降の日本の近代化の本質を学び、途上国開発に応用できる知的人材の育成に寄与します。

また、世界トップレベルの研究教育拠点の構築及び北海道の地域創生の先導という大学の使命を踏まえながら、国際協力におけるJICAとの長年の連携の成果をSATREPS(※2)やJICA開発大学院連携などを通じた研究教育に活かすとともに、北海道大学アンバサダー/パートナー制度などにより構築した大学の国際的な人的ネットワークの充実を進め知日派人材との息の長い対等な立場での協力に発展させる、といった取り組みを行っています。

(※2)地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development:SATREPS)。

領域4

豊橋技術科学大学

大西 隆 学長(当時)

本学では、JICA開発大学院連携として「産業技術論」の科目を開講しました。本学教員に加え民間企業の研究者を講師に迎え、日本の産業技術を幅広く学びます。優れた産業技術を紹介するだけでなく、その背景にある思想や倫理、技術開発の歴史、組織や体制、課題解決手法、企業経営との関係、さらに産業技術を支える技術科学など、多くの実例を通じて、日本の産業技術の有する価値と競争力について理解を深めます。また、創意工夫や努力によって生み出された技術開発の事例は制約の多い途上国の研究環境の下での技術開発に多くの示唆を与えると考えます。

日本の研究開発力や産業技術力を理解する人材の育成により、途上国の発展の中核となる人材の育成はもとより、グローバル課題解決に向けた我が国との共同研究の推進、或いは日本の産業界で活躍する人材の輩出など日本と各国との絆が一層深まるものと期待します。

scroll