- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 企業共創プラットフォーム

- 途上国ビジネスでのお金との向き合い方

途上国ビジネスの世界にようこそ。魅力的な市場が広がり、活力のある人材が溢れる途上国。しかし、山手線が10分遅延するだけでニュースになる日本と、文化・商習慣・言語などビジネスの根幹が異なる途上国。ビジネス展開において、気になるけど聞けない「お金」について解説していきます。

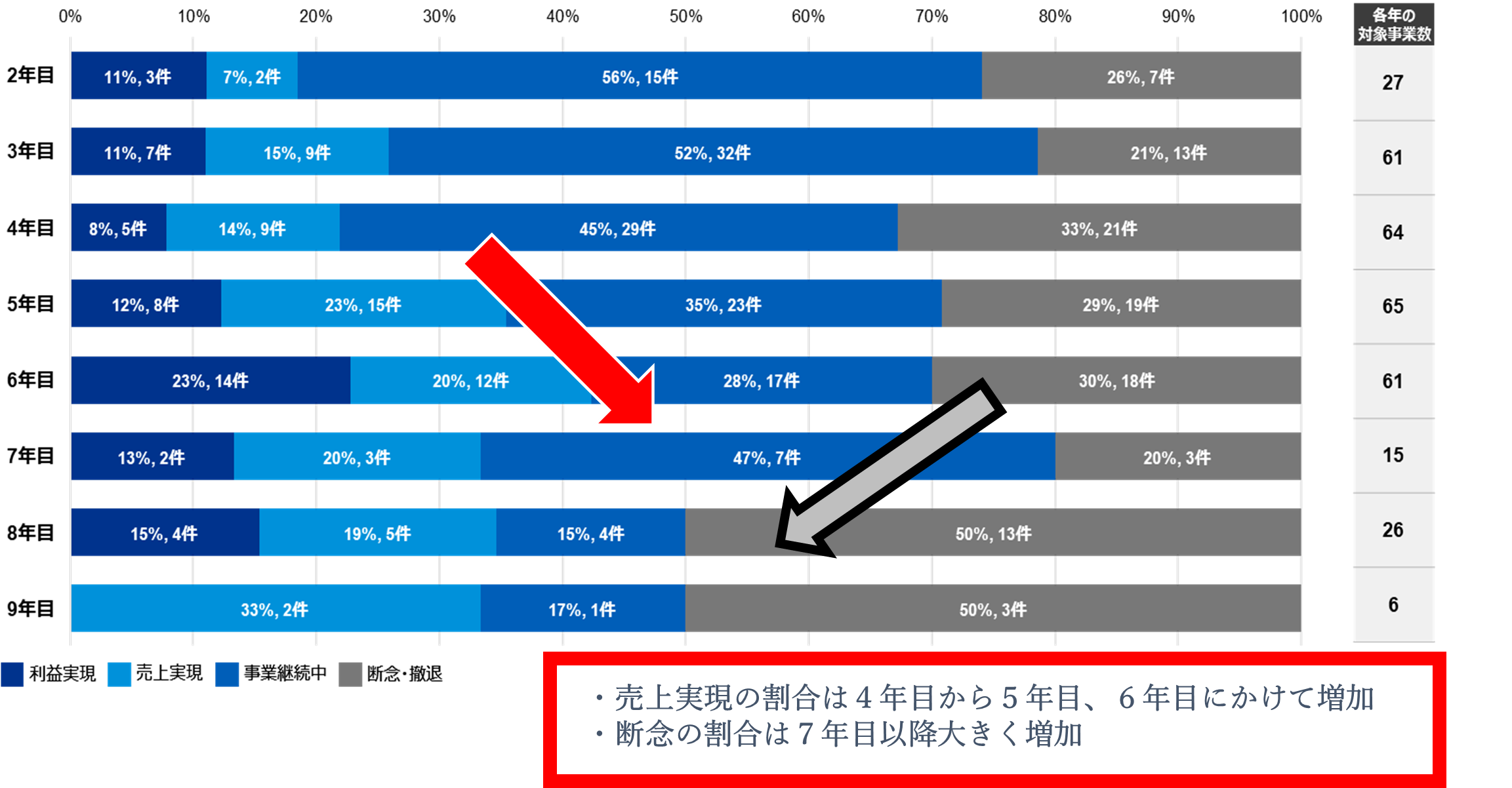

JICAの民間連携事業を活用した企業を対象にした事後モニタリング調査から過去の事例を分析してみると、JICA事業終了後5年目以降に売上実現した企業が少しずつ増えています(図1)。石は三年で暖まりますが、途上国ビジネスは5年必要なようです。もちろんビジネスのモデルや市場状況に左右されますが、途上国ビジネスが黒字化に至るまでには想像以上に長い年月を要することがわかります。

本コラムでは、足の長い途上国ビジネスを成功させるための「お金」との向き合い方について以下の3つのポイントを解説していきます。

1. 財務状況を踏まえた限度額の設定

2. 初期投資費用を抑えたビジネスモデルの検討

3. 海外事業の取組に対する金融機関等からの理解

1. 財務状況を踏まえた限度額の設定

海外展開時に財務面で気を付けるポイントは、初期投資と黒字化するまでの赤字に耐えられる財務基盤を有しているかということです。足の長い途上国ビジネスにおいて、売上の見込みが立たない中、余裕資金が尽きたことから損切して国内事業を優先し、海外事業から撤退するケースは珍しくありません。ビジネスにおいて損切は重要ですが、タイミングを見極めるために、まずは、途上国ビジネスに必要な初期投資費用と黒字化するまでの運営維持費用について、

海外展開に社内の優秀な人材を投入することによって損なう国内事業への影響も考慮したうえで概算費用を算出する

ことが重要です。数年間赤字が出ることを前提として、収益や利益のマイナスの限度額を明らかにしておくことで、事業継続や事業撤退の判断材料の一つとなり、事業が困難な状況に陥った場合に無理な深追いを避けることができるからです。

ビジネスモデルや市場の状況に左右されますが、モニタリング調査結果では、JICA事業終了後7年目が事業継続と撤退の分かれ目となっていました(図1)。まずは、7年間の途上国ビジネスの概算費用の算出から始めるのも良いかもしれません。

2. 初期投資費用を抑えたビジネスモデルの検討

とはいえ、限られた経営資源で地域経済を支えている中堅・中小企業の中には、志や技術、ノウハウ、安定した国内事業基盤はあっても手元に余裕資金が潤沢にあるとは限りません。そこでお勧めしたいのは、

初期投資費用を抑えたビジネスモデルの検討

です。初期投資費用を抑えたビジネスモデルの検討により、資金不足の課題に対処し、持続的な成長を達成する道を切り拓くことができるかもしれません。

例えば、最初の段階では直接投資ではなく、代理店方式や輸出ビジネス等、多額の初期投資費用が発生しにくいビジネスモデルを小さく始めてみるのも一案です。JICA事業を活用し、その後実際に売上を実現している企業の多くは、小さいビジネスからスタートし、事業拡大を図っています。また、直接投資する場合でも、独資ではなく、現地企業とのパートナーシップや共同事業を検討することで、リソースを共有し、投資費用を分担することもできます。或いは、Eコマースを活用することで物理的な店舗を持つ必要がなくなり、初期投資を抑えることもできるかもしれません。自らの目で現場を見て、また自社の経営リソースを考慮し、持続可能なビジネスモデルやビジネスの在り方を検討することが重要です。

3. 海外事業の取組に対する金融機関等からの理解

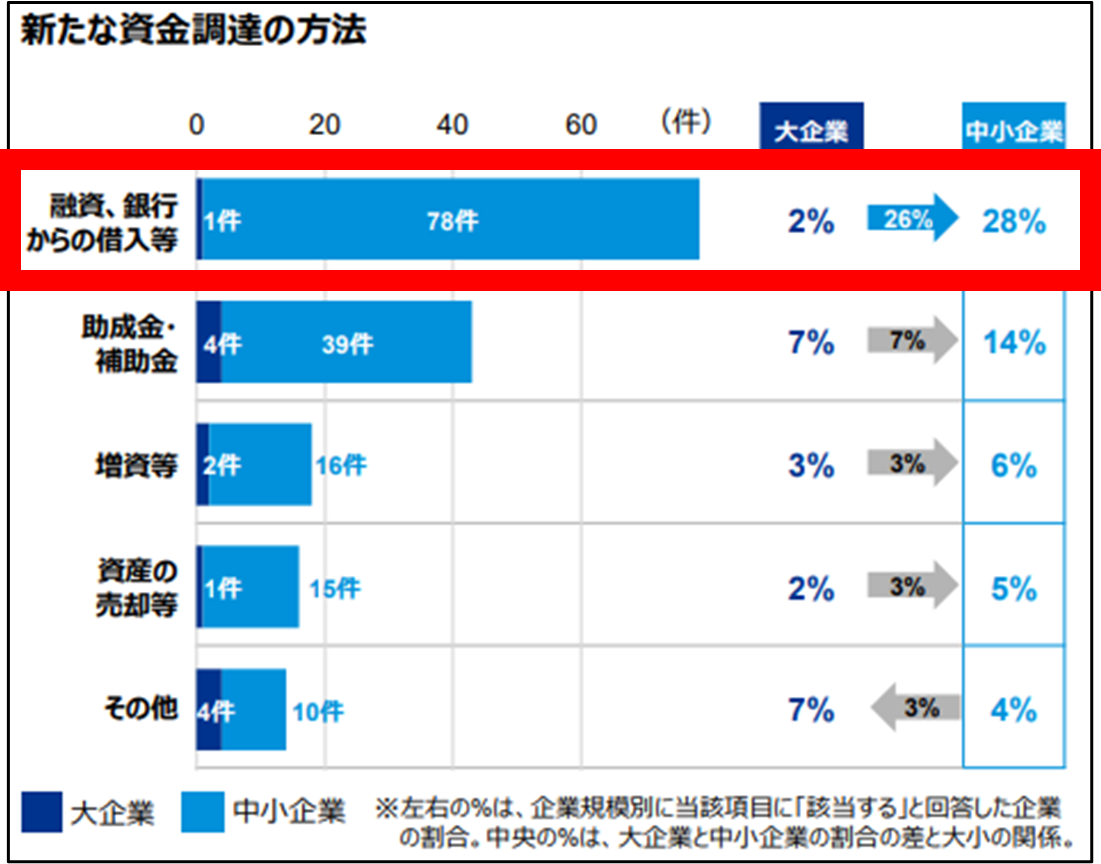

初期費用を抑えたビジネスモデルを計画したとしても、多くの企業にとって外部からの資金調達は必要であり、資金調達が一つの課題となります。資金調達先として日頃から取引のある銀行や信用金庫等からの借入を検討することも多いのではないでしょうか。

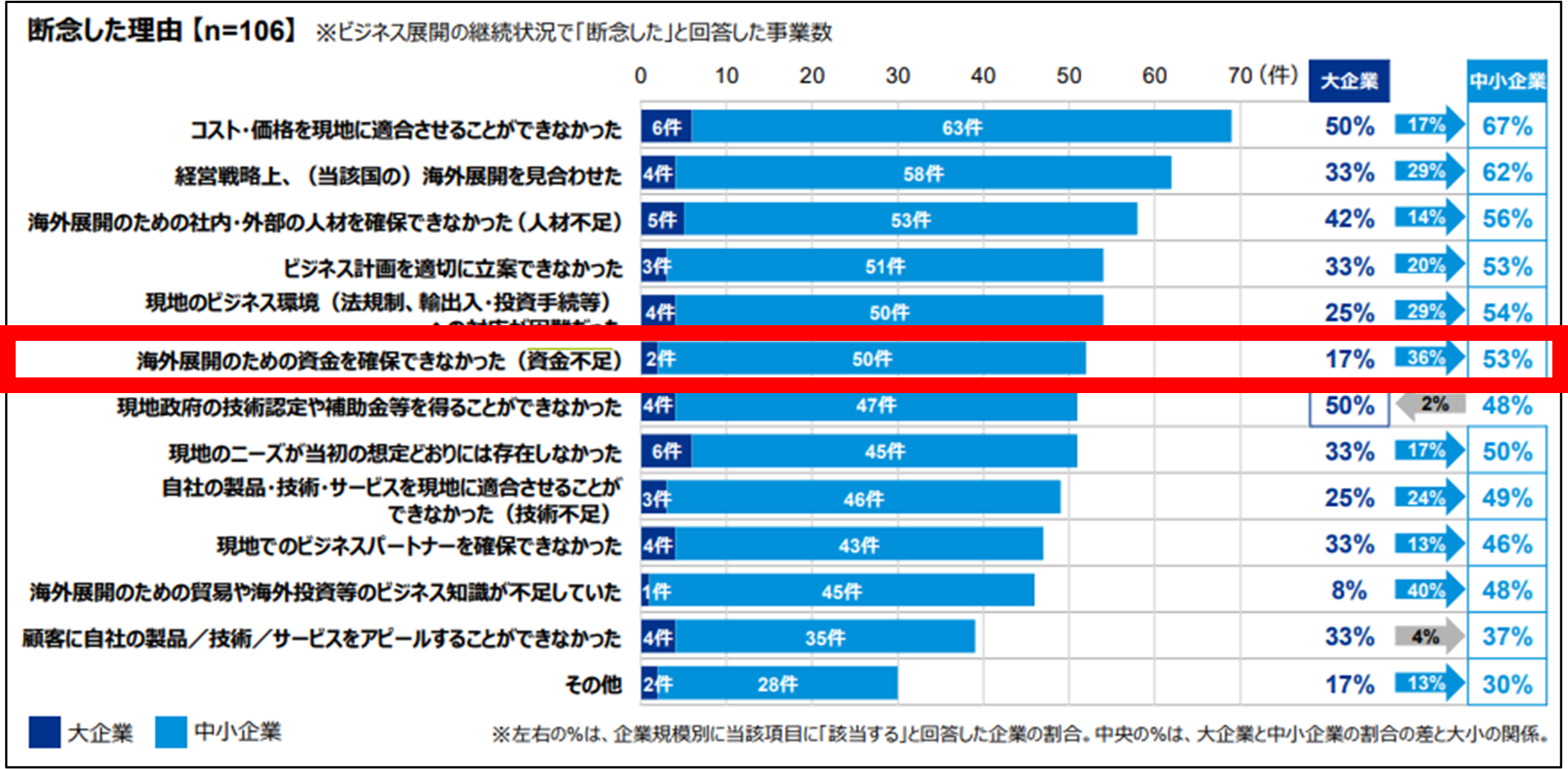

モニタリング調査の結果によると、海外展開時の新たな資金調達方法として最も多かった回答は、「融資、銀行からの借入等」が79件(図3)でした。また、ビジネスの継続状況について「断念した」と回答した106事業のうち、50件の企業が「海外展開のための資金を確保できなかった(資金不足)」ことを断念した理由に挙げています(図4)。

海外展開に向けた新たな可能性を切り拓くためにも、金融機関や投資家等へ自社のビジネスモデルの魅力を伝え、理解を促進することが不可欠です。過去にJICA事業に参加した企業の事例では、JICA事業実施中に、JICA調査団の一員として取引銀行の担当者に同行してもらい、海外事業の確からしさを理解してもらうことで、融資獲得に繋げることができました。金融機関等からの資金調達時には、

具体的かつ実行可能性の高い事業計画をもって、企業の事業性の確からしさを理解してもらうことが有効

です。金融機関等の担当者によっては、JICAについて詳しく知らない、または、一般的にリスクの高いと考えられている途上国ビジネスへの融資を躊躇する場合もあります。その場合、事業計画書などの書類を用意したうえで、遅延なく融資額の返済が可能な計画であること、また、JICA事業が公金を活用した信頼できる事業であり貸し倒れリスクが低いことを金融機関に説明し、理解を得ておくことが重要になります。

いかがでしたでしょうか?日本国内でのビジネスと同様に途上国でビジネスにおいても常に「お金」と向き合うことになります。安定した財務基盤の程度は企業により異なりますし、安定した財務基盤があっても赤字が拡大していけば不安定な財務基盤になり得ます。そうした事態を避けるためにも、まずは損切(事業撤退)基準の設定や初期投資費用を抑えたビジネスモデルを検討してみてはいかがでしょうか。また、外部からの資金調達が必要な場合は、海外展開に対する金融機関等の理解促進に向けた取り組みも合わせて検討いただくことをお勧めします。

次回のテーマは、「提案製品や技術の販売実績は必要か?」です!お楽しみに!

※参考資料:「2021年度アンケート調査結果の分析報告書」

(図1)JICA事業終了経過年別の海外ビジネス展開の継続状況

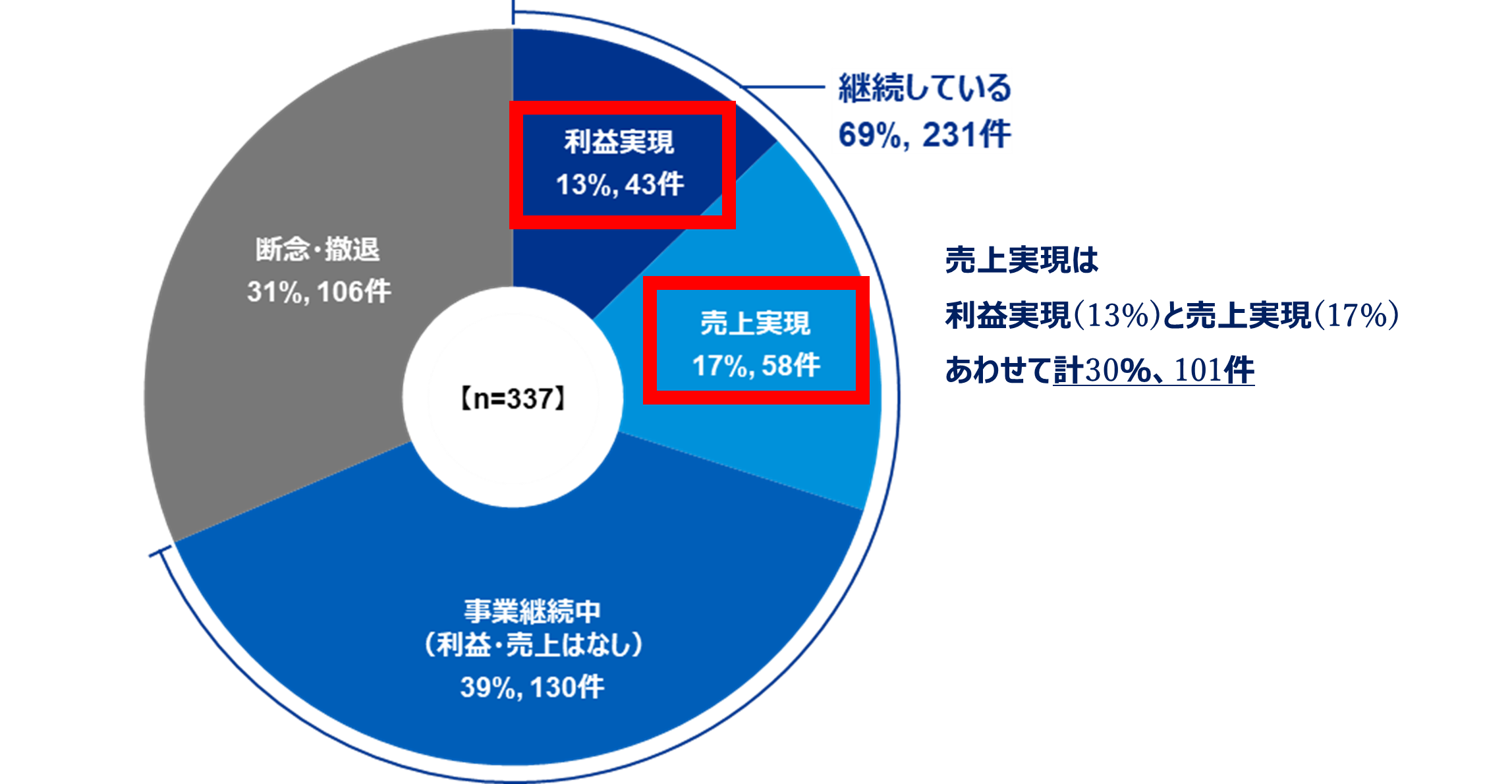

(図2)事業対象国でのビジネス展開状況

(図3)新たな資金調達の方法

(図4)断念した理由

scroll