- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 企業共創プラットフォーム

- 真の価値、「バリュープロポジション」とは

途上国ビジネスの世界にようこそ。魅力的な市場が広がり、活力のある人材が溢れる途上国。事業を展開する際のマーケティング戦略は欠かせません。実際に売上を実現している企業は、どのようなマーケティング戦略を立てているのでしょうか。事後モニタリング調査の結果では、自社が提供した製品・サービスについて、①顧客ニーズに合致していた、②他社と競合していなかった、という2つの要素が当てはまっている場合、売上を実現している傾向があることが分かりました。このように、顧客が求めている価値と、他社と差別化し自社が提供できる価値がマッチしている領域を、「バリュープロポジション」と言います。第四回目となる今回は、戦略立案などで活用される3C分析(※本文で後述します)をもとに、バリュープロポジションを把握していくことの大切さについて解説していきます。

バリュープロポジションとは?

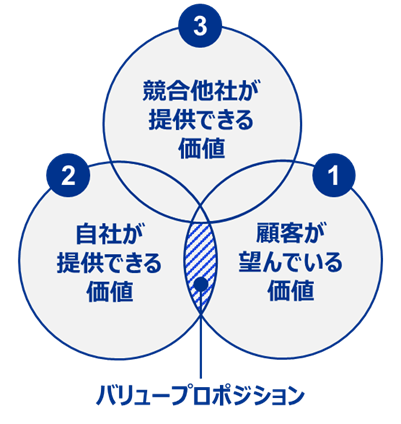

バリュープロポジションとは、製品・サービスについて①顧客が求めており、②自社が提供可能で、③他社と競合しない価値を特定するものです。言い換えれば「顧客が自社の製品・サービスを選ぶ理由」といえます。

バリュープロポジションを把握することで、顧客が求めている価値(カスタマーバリュー)に基づいて競合他社と差別化し、顧客に選ばれる製品・サービスを提供することができます。

顧客は、競合他社にはない付加価値を求めるからこそ、あなたの会社の製品・サービスを購入する、というわけです。

一般的に顧客のニーズを分析する際のフレームワークとして、3C分析を活用する方々は多いと思います。3C分析とは、「市場・顧客(Customer)」、「競合(Competitor)」、「自社(Company)」の3つの要素から、自社の市場環境を把握するために欠かせない分析手法の一つです。しかしながら、漫然と3C分析を行ってもバリュープロポジションを把握することは出来ません。3C分析を通じて、図1で示したバリュープロポジションを把握しようとすることが重要といえます。

(図1)バリュープロポジションの領域

これまでの事後モニタリング調査において、社会的な課題は見えていても、顧客のニーズに応えられる価値を提供できずに、売上実現に繋げられていない事例が見られました。JICA事業において利益実現、売上実現している企業は、市場調査や実証事業の過程で、顧客のニーズを基にバリュープロポジションを明らかにするため工夫を凝らしていました。

バリュープロボジションを把握し利益実現、売上実現を果たした企業の事例

一つ目の事例は、医療機器を販売する企業で、主に病院で検査プロセスの質や量を調査しました。このJICA事業の対象国では、病気を早期発見・早期予防するという社会的ニーズが高まっており、潜在的な需要がありました。

それに対しこの企業は、質の高い検査をするということに焦点を当て、検査をする上でどこがボトルネックとなるのかをJICA事業中に細かく調査しました。何が、どの程度、どのように検査されており、企業の医療機器を導入することでどのくらい検査の質を向上できるのかを、

5W1Hを意識し定量・定性的に調査したことで、顧客が求める価値を明らかにすることができました

。また、競合については、進出国では中国や欧米企業の類似製品が存在しており、価格面で勝負する必要があり、競合他社が提供できる価値は価格面にあると仮説をたてました。そこで、同社は競合他社製品の弱点を調査し、メンテナンスサービスの点に課題があることを突き止め、製品の販売にとどまらず、

他社では実現できていない「継続的なメンテナンスサービス」の導入を目的に、代理店や病院のスタッフにトレーニングを実施しました。

このように、自社独自のサービスを強化するために対策を講じたことで、競合他社が提供できる価値を避け、企業が提供できるバリュープロポジションを見つけることに成功しました。

二つ目の事例も医療品に関連する企業についてですが、この企業は事前のデスクトップ調査で、ターゲット対象となる患者数の統計データを情報収集していたものの、その情報だけでは提案製品が十分な効果を発揮できるかを検証できていませんでした。そこで、JICA事業実施中に現地の医師にヒアリングし助言を得ました。日本国内にいながらでもネット上でデータ分析や論文などの二次情報を得ることはできますが、

実際のエンドユーザーに近い一次情報を得ることで、企業が提供する価値の確からしさを判断することができます

。競合については、同社が進出した国では既に外資の競合企業が幅を利かせており、価格面においても課題がありましたが、

同製品は競合製品より汎用性が高く、性能面での競争優位性を訴求することで競合との差別化に成功しました。

三つ目の事例は、農家に製品を販売する企業で、製品に対する顧客の反応を伺うために展示会を活用した企業です。この企業は、農家へのヒアリングや意識調査を実施後、製品を進出国へ輸出し、現地の展示会でデモンストレーションを行いながら農家の方々の反応を確認しました。この企業のように、

展示会などを活用して実際に商品を見てもらい、その反応を分析すると、より具体的にどのような製品の質が現地で求められているかを把握することができます。

また、提案製品は農家にとって多少手間がかかるものの、農産物の高付加価値化に資する製品でしたが、この企業が進出した国では、多くの農家が手間をかけずに生産できる農作物を生産し、販売していたため、

提案企業は手間をかけても高付加価値化に関心を示す農家にのみターゲットを絞りました。安い製品だけでなく、品質の高い製品にも一定数のニーズがあったことから、既存の競合企業との直接的な競合を避けることに成功しました。

以上のように、顧客が求めている真の価値を探るにはいくつもの方法がありますが、「顧客目線の価値」及び「自社が提供できる価値」、並びに「他社が提供する価値を避ける」を意識し企業独自のバリュープロポジションを見出すことで、顧客に選ばれる理由を作ることができます。息の長いビジネスを作り上げるには、顧客に選ばれ続ける理由を模索することが重要です。

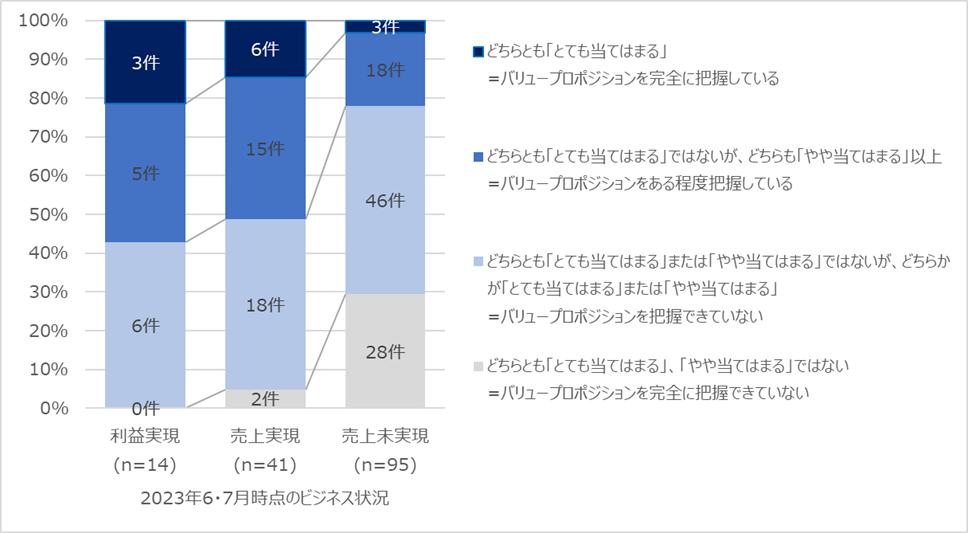

最後に数字を確認してみましょう。図2は2023年度の事後モニタリング・アンケート調査の以下の2つの設問に関する当てはまり度合いの割合を、2023年6・7月現在のビジネスの状況別に示した積み上げグラフです。

(図2)ビジネスの状況別バリュープロポジションの把握度合い積み上げグラフ

| 【設問1】「貴社の提案製品・サービスに関して、それぞれの点が貴社にどの程度当てはまるか選択してください。」(選択肢:1.とてもあてはまる/とてもそう思う、2. ややあてはまる/ややそう思う、3.どちらとも言えない、4.あまり当てはまらない/あまりそう思わない、5.全く当てはまらない/全くそう思わない) ・【設問1-1】「仕様面、価格面から顧客ニーズに合致した提案製品・サービスを提供できた」 ・・・バリュープロポジションの「①顧客が求めており、②自社が提供可能な価値」に該当 ・【設問1-2】「JICA事業対象国に提案製品・サービスに競合する製品が少なかった」 ・・・バリュープロポジションの「③他社と競合しない価値」に該当 |

図2から設問1-1、1-2の「どちらとも『とても当てはまる』または『やや当てはまる』」と回答した企業では売上実現をしている傾向があることがわかります。この結果からも、

バリュープロポジションを把握することが、いかにビジネスの成功に重要であるかが窺えます。

いかがでしたでしょうか?製品やサービスを提供する企業側と、消費者側が求めている価値がずれていると、良い商品であるにも関わらず評価を得られなかったり、リピーターを獲得できなかったりなど(継続的な)販売に繋がらない可能性があります。顧客目線の価値に重きを置き、かつ競合他社が提供できるサービスと違う土俵で独自の価値提供を維持できれば、途上国ビジネスの継続性も高まるのではないでしょうか。

次回のテーマは、「なぜ現地目線のマーケティングの4P分析が必要なのか?」です!お楽しみに!

scroll