- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 企業共創プラットフォーム

- 進出国の適切な製品価格を図る“受容価格帯”とは?

途上国ビジネスの世界にようこそ。魅力的な市場が広がり、活力のある人材が溢れる途上国。物価や生活水準が異なる海外で、現地の消費者が望む理想的な価格は国ごとに異なります。「受容価格帯」とは、提案製品・サービスが現地の市場で受け入れられる価格の範囲のことを指します。顧客目線の価格帯を把握することで、企業と顧客の理想価格の乖離を縮めることができます。途上国でのビジネス展開に成功した企業は、受容価格帯をどのように把握したのでしょうか。

今回は、「受容価格帯」を把握するために有効なPSM分析(Price Sensitivity Measurement:価格感度測定)と、価格調査を丁寧に行った企業の事例を解説していきます。是非最後までお読みください!

受容価格帯を調査するPSM分析とは?

今回ご紹介するPSM分析(Price Sensitivity Measurement:価格感度測定)は、顧客(消費者)への質問(アンケートやインタビュー)を通じて、需要価格帯を把握するための調査手法です。PSM分析により、売り手と買い手の商品価格に対する認識の相違を最小限に抑え、適正な価格帯を導くことができます。

PSM分析の調査方法について、3つのステップに沿って説明します。

1. 4つの質問を用意する

消費者が潜在的に意識している許容価格帯を引き出すような質問を出します。

①いくらから「高い」と思うか

②いくらから「安い」と思うか

③いくらから「高すぎるから買えない」と思うか

④いくらから「安すぎるから買いたくない」と思うか

2. アンケート結果を集計し、グラフ化する

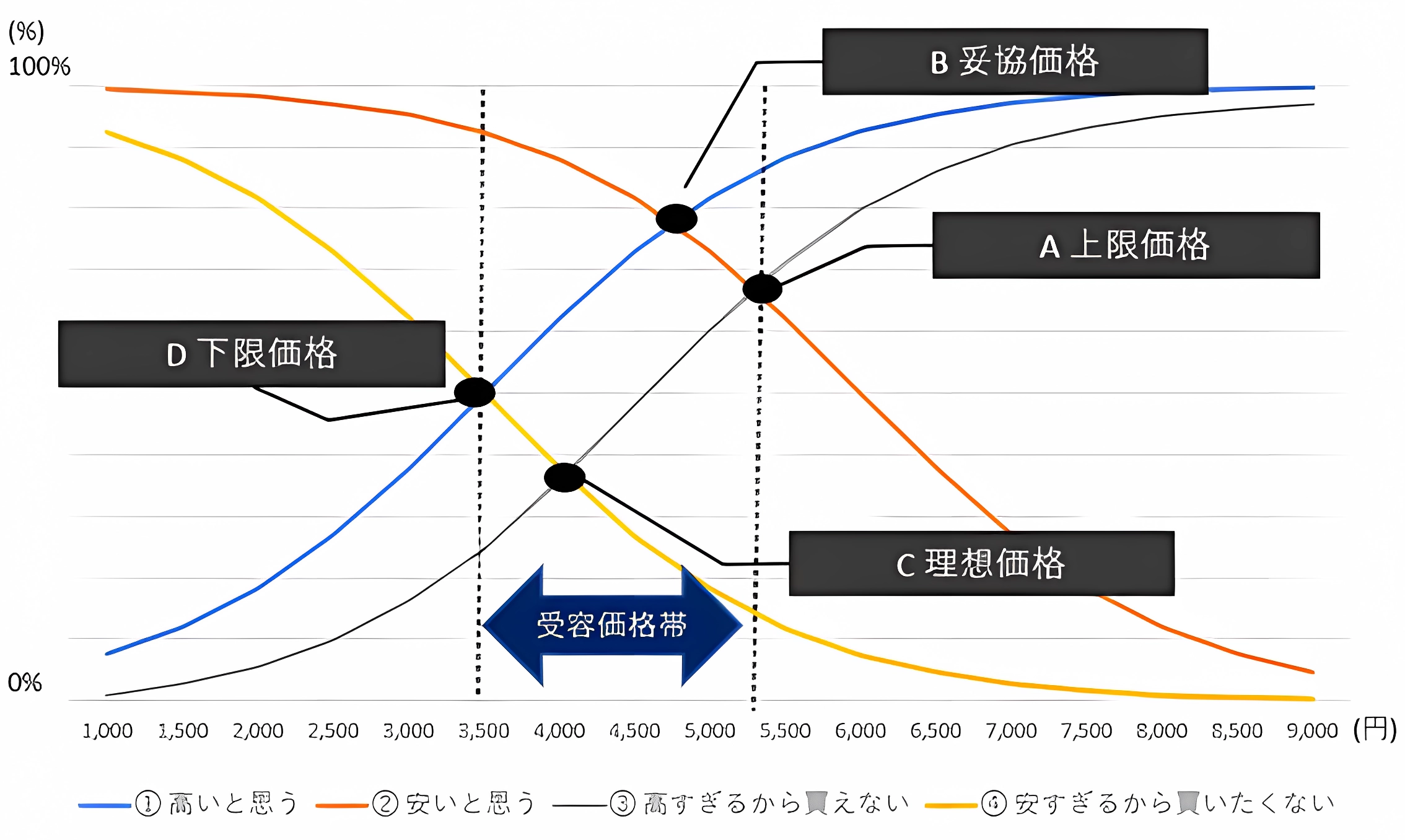

上記の①~④の回答を集計し、横軸に価格、縦軸に割合(%)にして累積度数のグラフを作成します。累積度数とは、各区分(ここでは価格帯)の度数の総和を表したものであり、区分(価格)が大きくなるにつれてどれだけたくさんのデータがあるか(ないか)を表します。累積度数のグラフにすると、通常、①と③は右上がりのグラフになり、②と④は右下がりのグラフとなります(図1※参照)。

※図1は分析の概念をわかりやすく伝えるために作成しています。実際の調査では調査対象のサンプル数に限界があるため、図1のように滑らかな曲線を描かず、凸凹が発生したり、直線の棒グラフになったりします。

3. グラフの4つの交点から、それぞれの価格をチェックする

A 上限価格:これ以上高い価格では購入できない

B 妥協価格:価格は高い(安い)が購入可能な価格帯

C 理想価格:消費者にとって 抵抗を最も感じにくく、理想的な価格

D 下限価格:これ以上安い価格では品質などが不安で購入できない

グラフ化すると、図のように通常4つの交点ができます。A~Dの点が交わる受容価格帯の範囲から最適な価格を把握できれば、価格戦略に役立てることができます。例えば、顧客にとって少し高く感じるが許容できる価格(妥協価格)が分かれば、商品を高値で販売し、長期間かけて価格を下げることで高い収益力を得ることができます。反対に、顧客が不安を感じない程度の価格(理想価格)が分かれば、期間限定で値引きキャンペーンを行うことで販売数を増やすことができます。このように、A~Dの受容価格帯を参考に、柔軟な価格戦略や商材のリリースタイミング、商品の在庫状況に合わせた販売戦略を立てるなど、様々な方法で活用することができます。

図:分析で受容価格帯を表したグラフ(例)

PSM分析のメリットは、顧客の価格に対する要望を基にした分析手法のため、市場との乖離が少ない価格設定を検討することができることです。一方で、算出された価格帯は仮説に過ぎず、また、購入率の予測を立てることはできないため、テストマーケティングで試験的に販売すると良いでしょう。もちろん、価格設定をする際は、原価や販管費、目標利益率、投資回収期間等も考慮するため、自社の財務状況と照らし合わせながら、シミュレーションすることも大切です。

なお、PSM分析は調査対象のサンプル数が多いほど正確なグラフになりますが、主要想定顧客から下限価格と上限価格を聞き出し、受容価格帯を調査するだけでも十分に有効な調査になり得ます。

海外展開のために現地調査を行った企業の多くは、アンケート調査やインタビュー調査を通じて顧客目線の理想的な価格を把握しようとしていました。他方で、受容価格帯に関する調査方法は、PSM分析だけではありません。顧客への直接的な調査だけでなく、競合他社の価格動向調査を行うケースも多いです。また、店頭やインターネットで現地の市場に出回っている類似製品の価格を参考にすることも有効です。想定顧客の属性、ビジネスモデル、商材や調査予算等を考慮して、各社にあった適切な受容価格帯の調査方法を検討しましょう。

なお、いずれの調査においても、所得層や年齢など自社製品のユーザー像(ペルソナ)を意識し、調査対象を適切に定めることが重要です。

受容価格帯を調査し対応した企業の事例

一つ目の事例は、無農薬・減農薬の農作物の生産を可能にする製品を製造・販売している企業についてです。

この企業は、各農家の所得水準から投資可能金額を算定し、価格設定を行いました。進出国には、同様の製品はなかったものの、国内で普及している代替製品の価格帯を調査しました。さらに、想定顧客である農家を対象にアンケートを実施し、機能面と価格面についてのニーズを確認しました。これらの調査を通じて、高付加価値製品を購入できる高所得層や中間所得層が一定層存在することを把握し、競合より価格が高くても性能の違いを十分にアピールすれば展開できることが分かりました。同社は、セミナー等の講演会の実施や、口コミ効果を活用して現地で販促活動を行いました。

類似する競合製品がなくとも、それに近い代替製品を特定し、さらに所得層を意識したアンケート調査を実施したことで正確な受容価格帯を把握することができました。

二つ目の事例は、海水淡水化装置を進出国で販売している企業です。

価格調査では、現地のコンサルタントを活用して、想定顧客に対しどの程度の価格帯であれば購入可能か、聞き取り調査を行いました。潜在顧客の生の声を集めたことで、受容価格帯だけでなく機能面のニーズも確認することができ、現地仕様の製品を開発しました。仕様の変更により、当初の想定よりも高額な価格設定が必要となりましたが、受容価格帯を確認していたことで、性能面と価格面の両軸において現地に受け入れられる製品を販売することができました。

最終消費者への地道なインタビュー調査によって、受容価格帯の範囲内で機能面の現地化に成功しました。

いかがでしたでしょうか?日本の製品・サービスは、途上国ビジネスでは厳しい価格競争を強いられることが少なくありません。現地に受け入れられる価格帯を的確に把握し、その価格帯に合うように仕様を変更し機能面のみならず価格面を現地に適合させることで、提案製品やサービスが息の長いビジネスに繋がるかどうか、自社コストも含め検討しましょう。次回のテーマは、「進出国の市場規模を把握するために気を付けるべきポイントとは?」です!お楽しみに!

scroll