- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 企業共創プラットフォーム

- 海外進出時におさえるべきビジネスモデルのポイントとは?

途上国ビジネスの世界にようこそ。魅力的な市場が広がり、活力のある人材が溢れる途上国。第12回目となる本コラムでは、ビジネスの方向性を定める骨格とも言える「ビジネスモデル」について解説していきます。

ビジネスモデルとは?

ビジネスモデルは、提案製品・サービスを収益化させるために「誰にアプローチするか」、「顧客にどのような価値を提供できるのか」、「どのような方法で価値を提供するのか」、「どのように収益化するか」に関する情報が体系的に整理された設計図です。

ビジネスには、商品を製造して売る「販売モデル」や仕入れて売る「小売りモデル」、著作物や商標の使用権を売る「ライセンスモデル」など、様々な事業形態があります。また、同一のモデルであっても、例えば「販売モデル」では、現地の食材で健康食品を製造し進出国内で販売するビジネスと、現地で製造した健康食品を日本に輸出するビジネスでは、ビジネスモデルは大きく異なります。さらに、ビジネスにより、BtoB、BtoC、BtoGといった顧客の属性や、富裕層、中間層、貧困層といった顧客の購買力、顧客の嗜好に合わせた商品コンセプト、サプライチェーンとそれを構築する利害関係者、費用、販売価格は千差万別でしょう。よって、オンリーワンである貴社のビジネスについて、社内外の利害関係者の共通認識を形成するため、パートナーを獲得するため、歩むべく方向・歩幅を合わるために、ビジネス実現に向けた具体的な設計図(ビジネスモデル)があると有用なことは想像しやすいのではないでしょうか。

では、海外進出を検討している初期段階において、どの程度の粒度・正確さでビジネスモデルが必要とされるのでしょうか。答えは、最初から具体的で実態に即したビジネスモデルを作る必要はないと考えます(と、言うよりできないと思います)。ビジネスモデルを作る上で重要なことは、手許にある情報をもとに、ビジネスモデル(「誰に、提案製品・サービスを、どのように提供し、収益化」するかの設計図)の仮説を立てて情報収集を行うことです。また、調査・実証結果を踏まえて当初作成したビジネスモデルを修正し、より現実的なものに改訂することが大切です。作成したビジネスモデルを絶えず見直し、情報・アイディアを具体化していきましょう。

JICA事業中は、現地の公的機関、想定顧客、サプライヤー、物流業者、販売代理店など様々な利害関係者と協議を行います。また、テストマーケティングや小規模な実証活動を行うことも可能です。あらかじめビジネスモデルの仮説を整理しておくことは、JICA事業を最大限活用し、その後のビジネスを効果的に遂行しその実現に繋げていくために欠かせません。

前置きが長くなりましたが、ビジネスモデルを作成するポイントを見ていきましょう。

ビジネスモデル作成のポイント

ビジネスモデルを作成することのポイントについて、解説していきます。

(1) 実現したいビジネスモデルの情報を整理する

上述の通り、まず提案製品・サービスを「誰に」「どのように提供し」「どのように収益化」するのかを整理することが大切です。この際に、「ビジネスモデルキャンバス」を活用すると、情報が網羅的に整理できます。ビジネスモデルキャンバスでは、①顧客セグメント、②価値提案、③チャネル、④顧客との関係、⑤収益の流れ、⑥社内のリソース、⑦主な活動、⑧主なパートナー、⑨コスト構造の9つのビジネス要素を、図のように、②価値提案を中心として、①~⑤(オレンジ)は顧客に関わる要素、⑥~⑨(水色)は自社に関わる要素として整理されています。事業の成功確率を上げるための自社の強みや弱みを把握することができます。

事前に実現したいビジネスモデルの仮説に基づいて情報整理ができていると、現地調査時に具体的な調査項目を準備できたり、ヒアリングするべき現地関係者を特定することができたりなど、事業化に向けた効果的な情報収集が可能です。

|

⑧主なパートナー

事業を成り立たせるために自社のリソースだけではまかなえない外部パートナー |

⑦主な活動

提案製品を提供するために必要な自社の事業活動(営業や製造など) |

②価値提案

顧客が価値を感じられる、競合との差別化ポイント |

④顧客との関係

顧客との関係を維持するアプローチ方法 |

①顧客セグメント

ターゲットとなる消費者のペルソナ |

|

|

⑥社内のリソース

事業を進めるうえで必要な社内のヒト・モノ・カネ・情報 |

③チャネル

提案製品を提供するための手段 |

||||

|

⑨コスト構造

事業活動にかかる費用 |

⑤収益の流れ

マネタイズするための一連のフロー |

||||

| 図1 ビジネスモデルキャンバスの表 |

(2) ビジネスモデル図で構造化する

上述したビジネスモデルキャンバスで情報が整理できたら、構造を可視化するためのビジネスモデルの図を作成しましょう。ビジネスモデル図は、利害関係者やサービスを提供する媒体同士の、提供するサービスとその対価について描かれた関係図のようなものです。一般的な書き方は、次の通りです。

① アイコンを使い利害関係者やサービスを提供する媒体を洗い出す

② 矢印でそれぞれの関係者同士を繋ぎ、互いが提供するサービスとその対価について、書き出す

③ 吹き出しや図形で重要なポイントやアイコン・矢印の説明だけでは理解しにくい関係性について補助説明を付け足す

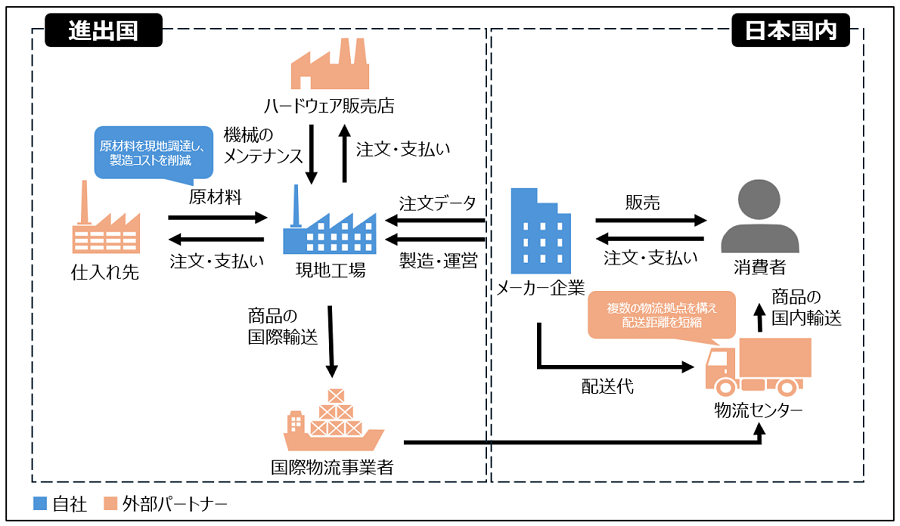

海外展開時のビジネスモデル図では、進出国内の関係者も加わりますので、より複雑な構造になります。進出国と日本国内で色分けして視覚的に分かりやすくし、現地で必要な利害関係者を洗い出せているか見直しましょう。

下図では、進出国の現地工場で製造し日本に輸入・販売しているメーカー企業のビジネスモデル図の一例をご紹介しています。それぞれの関係者や媒体の役割と関係性などを繋ぎ合わせ、どの点がポイントなのかを補足説明できるようにしています。ビジネスモデルキャンパスでは情報のみ整理していますが、ビジネスモデル図で可視化すると足りない要素も洗い出すことができますので、是非作成してみてください。

図2 ビジネスモデル図の例

(3) 実現可能性の高いビジネスモデルを作る

現地調査で得た関係者からの意見やフィードバックを通じて、最も自社が実現可能だと思うビジネスモデルに更新しましょう。実際の市場で検証することで、より自社に適した洗練されたビジネスモデルをつくることができます。それを再び、ビジネスモデルキャンバスで整理し、仮説検証を繰り返しながら、ビジネスモデルを精査し実現可能なものにすることが大切です。

ビジネスモデルの仮説検証をしていく過程で、当初想定していたビジネスモデルを見直し、収益化に成功した事例があります。例えば、進出国で教材を普及する企業では、現地法人を設立し、教材の編集、製作、発行、販売を管理することを想定していました。しかし、現地調査を進めていく中で、公的機関の担当者が変わるたびに制度も改正されてしまうため、逐一対応することが難しいことが分かりました。そこで企業は、現地出版会社に著作権を付与し、現地での編集から販売までを担当してもらい、急な国の制度改正にも対応できるようになりました。この企業は、当初想定していた「販売モデル」から「ライセンスモデル」に見直したことで、現地での顧客開拓を含めた営業活動を順調に行うことができています。

いかがでしたでしょうか?

今回のコラムでは、ビジネスモデルを策定する上でのポイントを記載しました。息の長い海外ビジネスへの足掛かりとするために、本コラムで扱ったポイントが参考になれば幸いです。

なお本コラムはご好評につき、全20回に拡大することとなりました。

次回のテーマは、「途上国ビジネスにおけるSDGsの重要性とは?」です!お楽しみに!

scroll