多文化共生研修「学校・地域ではじめる共生への学び」を開催しました!

2025.02.21

誰もが安心して過ごせる環境や学級づくり、多様性が尊重される共生社会づくりを目指して、「多文化共生研修~学校・地域ではじめる共生への学び~」を開催しました!

講師には東京未来大学の中澤純一さんをお招きし、日本人の移住史、多様性の尊重や多文化教育などについて、参加者同士、頭と体を使いながら学びを深め合いました。

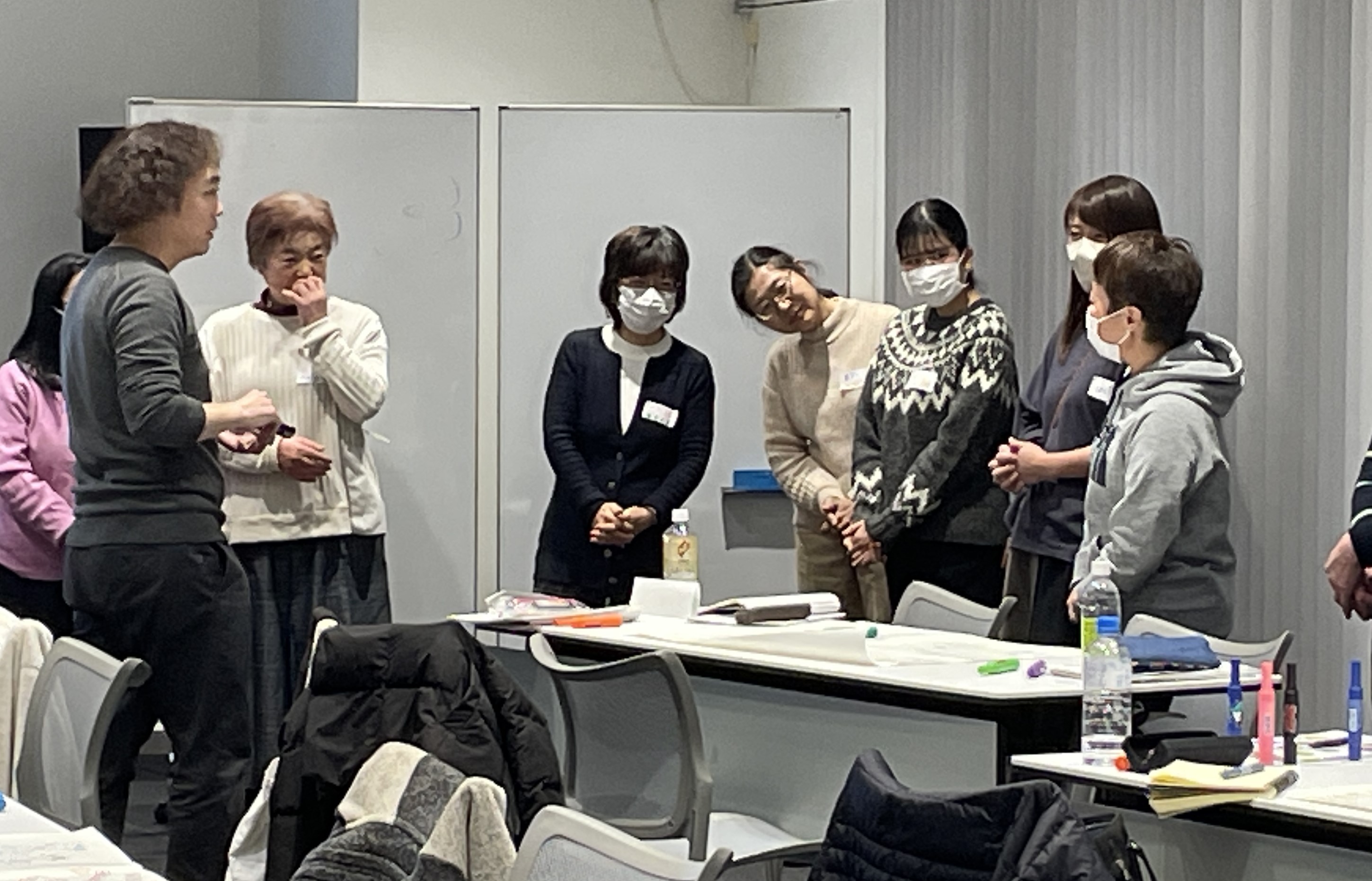

参加者同士が活発なコミュニケーションができるよう、アイスブレイクで研修がスタート!

約30名の参加者同士、会場内を歩き回りながら自己紹介を行いました。

続いて、今回の研修内容、

1.日本人移民の歴史、日本在住の外国人について知る

2.多文化共生、多文化教育とは

3.社会を変える!ソーシャル・アクション

を学ぶ入口として、「『日本国民』とは、『日本人』とは、『日系人』とは?」を考えるアクティビティを実施。

そもそも、なにを理由として「〇〇人」と考えるか?その感覚は国や人によって異なっていること、「ことば」「伝統・習慣」「生まれた国」「宗教」「先祖」などのうち何を重視して「〇〇人だ」と考えるかも、国や人によってさまざまであることを学びました。

そして、日系人とは「日本以外の国籍を持つ人のうち日本人を祖先に持つ人」であることを理解した上で、次の日本人移民の歴史を知るアクティビティに移りました。

「日本人はだれ!?」。多数の人物写真を見て「日本人」と「日本人ではない」に分けた後、「どんな理由で分けたか」をグループごとに発表。

19世紀後半から海外移住を開始した日本人。

その歴史を紙芝居「海を渡った日本人」や「移民カルタ」を使い、グループワークを通じて学びました。

参加者の皆さんは、絵や写真、わかりやすい言葉で書かれた紙芝居やカルタから、海外に移住した日本人の経験や心情を想像し、感じとり、さらに、現在日本で暮らす日系人の生活や思いに共感することができたようでした。

紙芝居「海を渡った日本人」

「移民カルタ」

「移民カルタ」で遊びを通して移民の歴史を学びます

*紙芝居やカルタは、JICA横浜海外移住資料館で借りることができます(下記リンク先ご参照)

教材貸出・学習コンテンツ - 海外移住資料館

中部地域は、多様な国籍や文化的背景をもつ外国人住民が多い地域です。

学校においても外国につながる子どもが在籍する学校が、今なお増えています。そうした子どもたちは、学校や地域の中でさまざまな不便さを感じたり、少数派の立場に置かれていることも少なくありません。

研修では、多文化共生社会を皆で創るために必要な視点やアクションは何かを考えるため、「マジョリティ」と「マイノリティ」に関するアクティビティを行いました。

「多様性」を体感するワークショップ。同じ答を選んでも理由は人それぞれ異なっている。

アクティビティの中でも参加者の気づきが多かったのが、マジョリティがもつ「特権性」。

「特権」とは「ある社会集団に属していることで労なくして得られる優位性」のことです。個人の努力ではなく、たまたまその社会集団に属することで苦労せずとも受けられる恩恵のこと、とも言えます。

例えば「右利き」と「左利き」。多数派である右利きの人は、社会の様々なモノが右利きに便利なように作られていることに気付けません(電車の改札、自動販売機、ハサミ等)。そして、左利きの人が日々感じている不便さに気づくことも難しいのです。

多文化共生社会をつくるには、国籍や文化だけでなく、障がいの有無、性的志向などさまざまな社会的マイノリティへの偏見や差別をなくし、多様性が尊重されることが大切であること、そのためにはマジョリティ側にいる人々の視点や意識の変容をうながすことが大切であるということが、参加者の皆さんの心に強く残ったようです。

~研修を終えて~

参加者の皆さんからは次のような感想をいただきました。

「自分のあたりまえに意識を向け、マイノリティの視点に立って考えることを大切にしたい」

「ワークショップ型で沢山のことを自分ごととして考えたり捉えられたりしました」

「どの講義も明日からすぐ実践に繋げられるものばかりで大変勉強になった」

JICA中部では、来年度も引き続き多文化共生を頭と心を使って体験的に学べる研修などを開催する予定です。

関心のある方は、ぜひJICA中部やJICA地球ひろばのメールマガジンへご登録ください!

JICA中部メールマガジン「なごや地球ひろば便り」

JICA中部メールマガジン「なごや地球ひろば便り」 | 日本国内での取り組み - JICA

JICA地球ひろば開発教育メルマガ登録はこちら

開発教育・国際理解教育の資料 | 国際協力について - JICA

多文化共生研修「学校・地域ではじめる共生への学び」チラシ

scroll