【実施報告】広島市教育センター・JICA中国連携「国際理解教育研修」

2024.07.24

日時:2024年7月24日(月)14時から16時45分(内、JICAの担当講座は14時30分から16時30分)

場所:広島市研修センター 第3研修室(広島県広島市)

参加者:広島市内の教員 46名

主催:広島市教育センター

協力:JICA中国

日本では年々外国にルーツをもつ住民が増えています。広島県広島市でも、市内に日本語学習教室を有する小中学校を計6校設置するなど、外国につながる児童生徒を受け入れる体制を強化していますが、様々な文化背景をもつこどもや保護者を理解し、コミュニケーションをはかるには言語以外にも多くの課題があります。そのような現状と背景をふまえ、広島市教育センターは今年度、国際理解教育研修を企画され、JICA中国もその中で講義とワークショップを担当しました。

グループでの自己紹介から始まった研修では、最初に広島市教育委員会学校教育部指導第一課の先生から、帰国・外国人児童生徒の受け入れに関する市の取組や制度について、説明がありました。

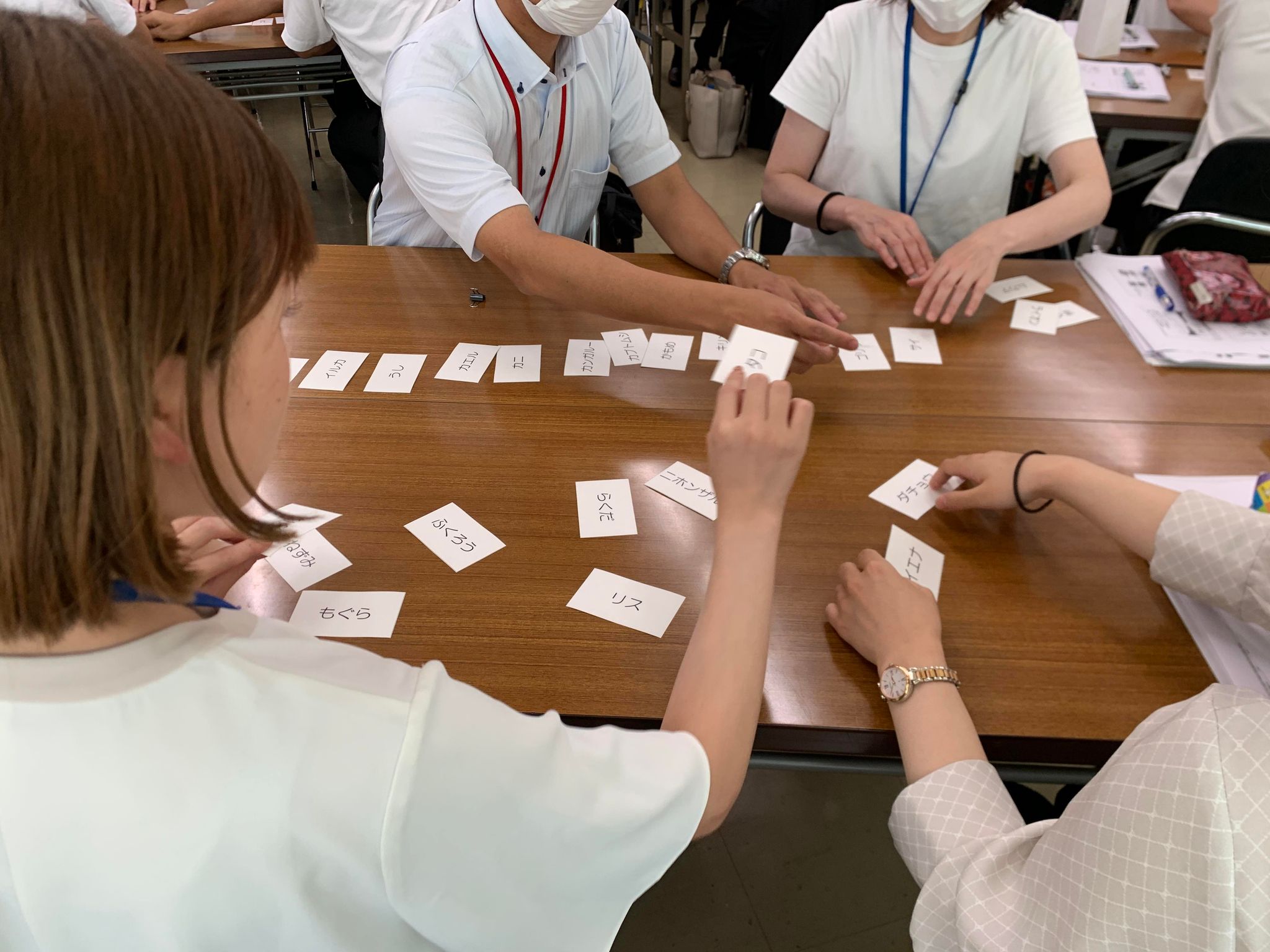

JICAが担当する時間では、異文化を疑似体験するゲーム「バーンガ」を行いました。面白さと同時に戸惑いや困惑を実体験できるこのゲームを受講する先生方全員に参加していただき、終了後には、ゲームの中で起こったことやそれに対する自分自身の感情を整理してもらいました。そして、それらの状況や気持ちのゆれを学校や日常生活で感じることはないかを考えてもらうことで、身の回りでも異なる価値観に触れる機会がたくさんあることを再認識していただきました。

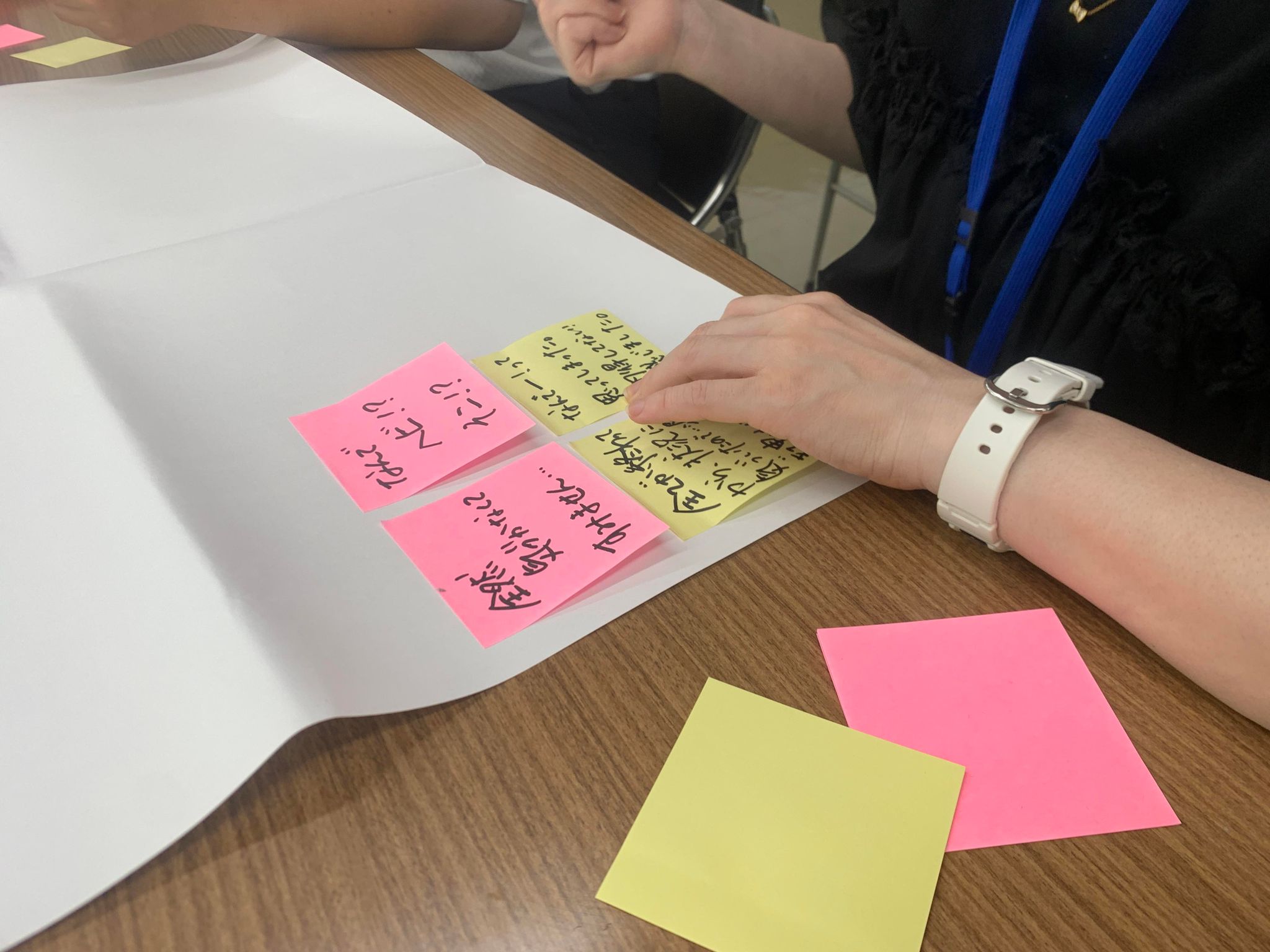

ゲームのあとは、グループごとに意見交換を行いました。今回の研修に参加して下さった先生方の多くは、実際に日々外国につながるこどもたちや保護者と接し、様々な課題を抱えておられる方でした。また、毎日の業務で多忙な先生方が、ご自身の所属校以外の事例や取組みを知る機会も決して多くはないようです。付せんと模造紙を使って共通の悩みや困りごとを出し合い、それらについての改善アイデアも共有してもらいました。さらに、付せんに書いた困りごとを、「校内で対応できること」、「行政(教育委員会、市町村)に頼ること」、「地域、市民団体に期待したいこと」に分けてもらいました。

今回の研修には、講義を担当した職員の他、2名のJICA関係者も同行しました。一人は広島県JICAデスク、そしてJICA海外協力隊経験者でもある広島市の日本語教育コーディネーターです。2名は自己紹介とともに、それぞれが現在の立場で対応、協力できることを発表しました。児童生徒の生活やルーツが多様化すればするほど、学校現場での悩みを校内だけで解決することは困難です。学校や教員だけでは対応できない事柄は、行政はもちろん、地域の市民団体やボランティアにどんどん頼って良い、そしてそれに応えたい人や学校や先生をサポートしたい団体が実はたくさんいることを、全員で認識する時間になりました。

多くの先生がご参加くださいました

ゲーム「バーンガ」を体験

ゲームでの気づきから日常をふりかえる

ご参加くださった先生からは「外国籍やルーツの違う児童の気持ちを考えられた」、「外国につながるこどもだけでなく、配慮のいる児童に対しての対応も今日の研修を応用できるかなと思った」、「教育現場では外国籍の児童がとても増えている。外部ができることを探してくださっていることをとても嬉しく思う」、「同じような課題を抱えていたり、興味のあることが共通している先生と交流したりすることができ、貴重な機会になった」など、たくさんの感想を頂きました。

地域や学校が多様化する中で、広島市教育センターは国際理解教育の意義を重要視され、今回の連携研修を企画してくださいました。JICAはこれからも、教育現場で活躍される先生方へのサポートを通じて、誰一人取り残さない多様で豊かな地域づくりに尽力していきます。

scroll