【実施報告】広島県立教育センター・JICA中国連携講座「国際教育-相互理解、多様性を受容するってどういうことだろう?」

2024.08.19

日時:2024年8月19日(月)

9時30分から16時30分(内、10時30分から12時00分、13時00分から14時30分をJICAが担当)

場所:JICA中国

主催:広島県立教育センター

後援・協力:JICA中国

広島県立教育センターがJICA中国と連携して実施する本研修は、今年度で14年目をむかえました。今年は「持続可能な社会の創り手やグローバル人材の育成に向けた、ESDの視点を生かした国際教育の充実に資する授業づくりのために、実践的指導力やグローバルな視野を身に付ける」ことを主なねらいとして実施され、広島県内の小、中、高、特別支援学校等に勤務される19名の先生方が参加されました。

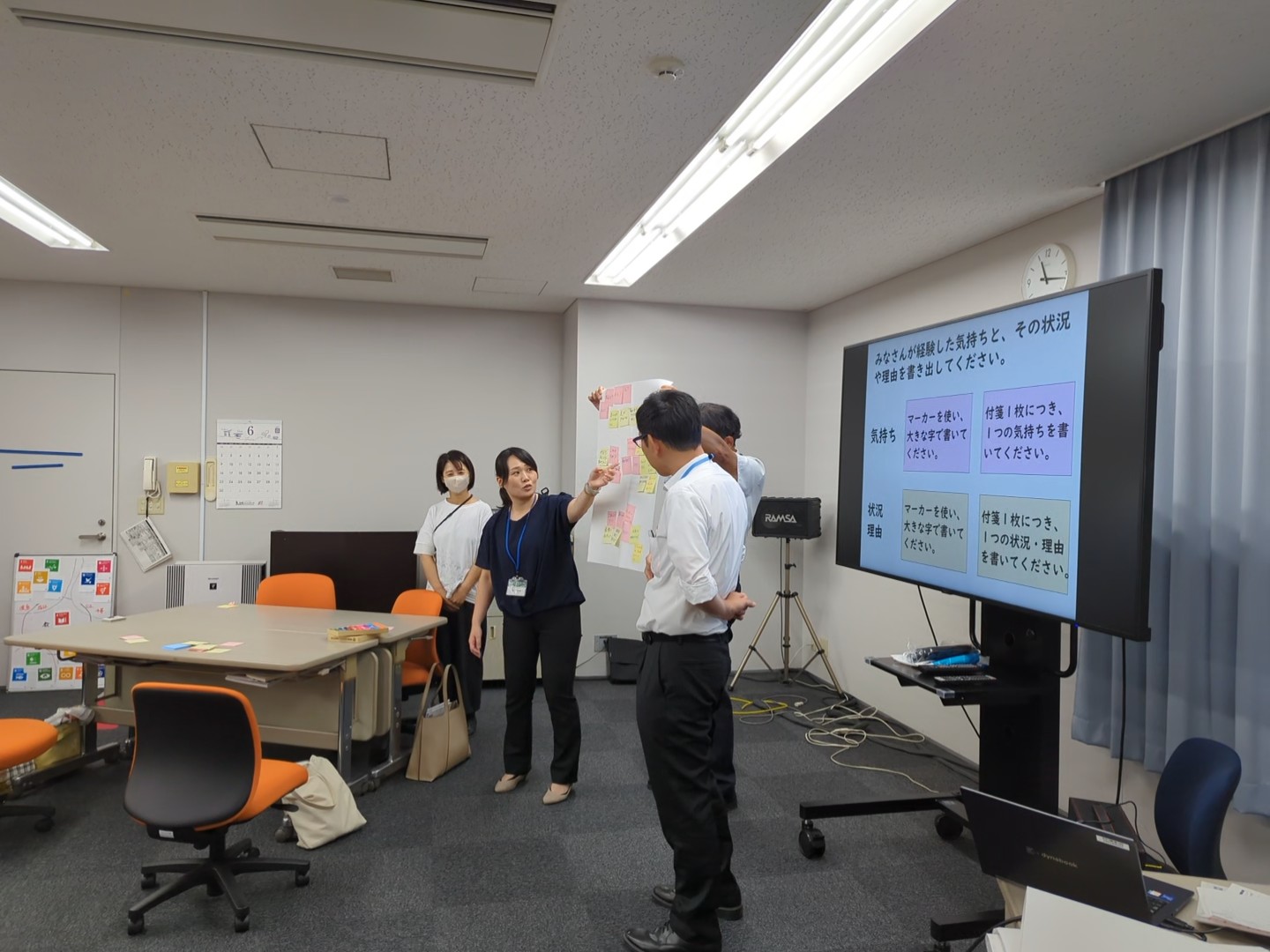

最初に、異文化を疑似体験するゲーム「バーンガ」を行いました。面白さと同時に戸惑いや困惑を実体験できるこのゲームに先生方全員に参加していただき、終了後には、ゲームの中で起こったことやそれに対する自分自身の感情を整理してもらいました。そして、それらの状況や気持ちのゆれを学校や日常生活で感じることはないかを考えてもらうことで、海外や遠い場所に行かなくても、身の回りで異なる価値観や多様性に触れる機会がたくさんあることを再認識する時間となりました。

国際教育、というと英語の先生が担当するもの、総合的な学習の時間で扱う内容、といったイメージが強いようです。確かに英語の授業や探究・総合的な学習の時間では、地球規模の課題や国際社会の問題が扱われることも多いですが、JICAのプログラムを活用して国際教育を継続的に実践されている先生方の授業や取組みは、とても多様で個性的で、様々な教科の中で展開されています。

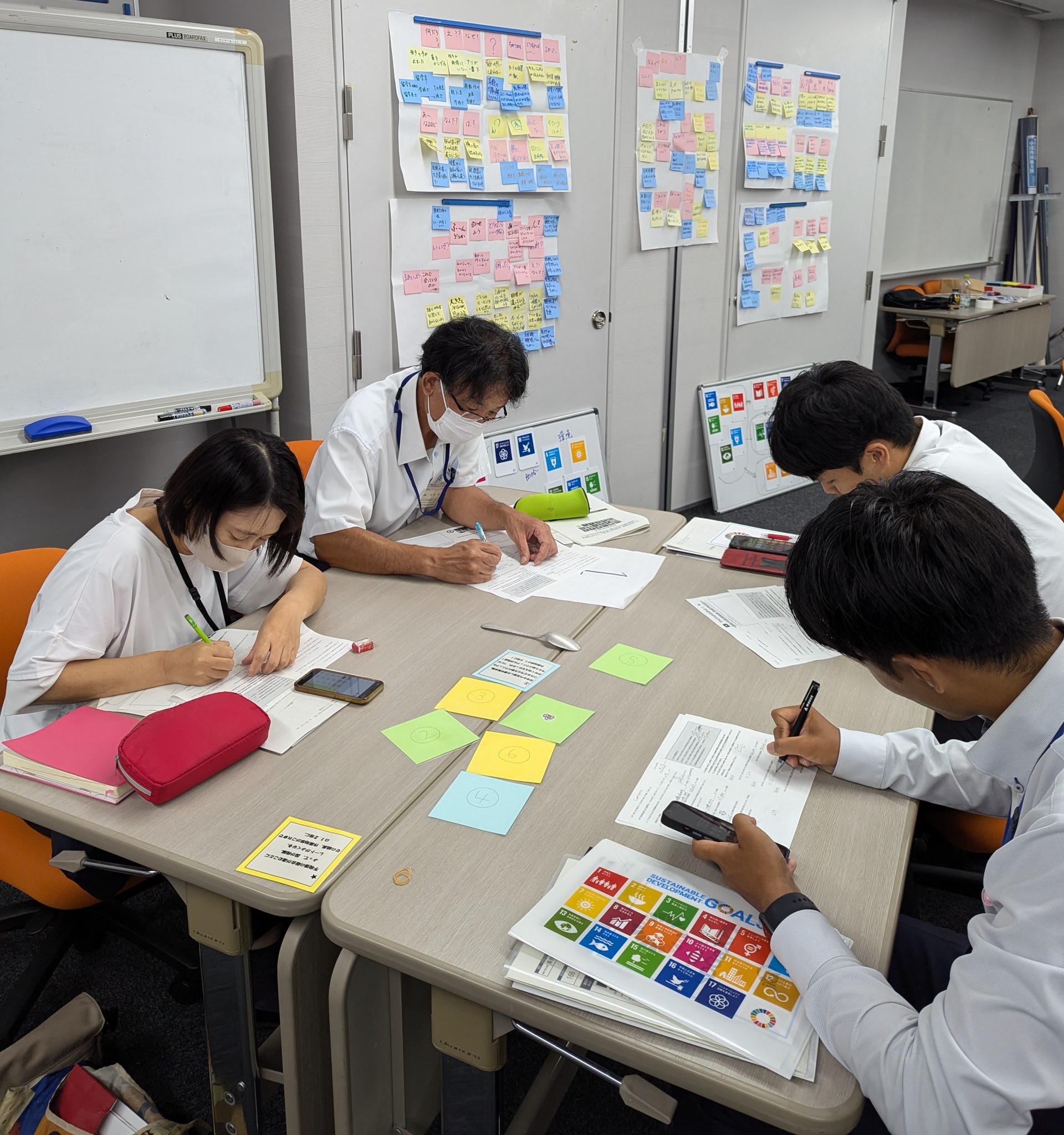

午後に体験して頂いたワークショップは、2016年度教師海外研修でラオスを訪問した数学の先生が作成されたもので、「『海外につながる仕事には、英語ができる人や国際問題を専攻した人しか関われない』と思い込んでいる生徒が多いが、国際協力の現場では数学の知識や理系の技術が大いに役立つこと、自分の得意なことが世界の諸問題を解決する一助になるかもしれないことを知ってほしい」との思いを込めて授業を展開されました。

今回の講座でも、そのときのワークシートや資料をそのまま使用し、あと何年あれば、どれくらいの予算があれば、すべての不発弾を処理することができるのかを計算式を使ってシミュレーションしてもらいました。計算そのものは決して複雑なものではありませんが、桁の大きい数字を前に、先生方は苦戦しながらも、計算機を片手に真剣な面持ちで取りくんでくださいました。

「バーンガ」を体験中

ゲームで感じたことから日常の問題を考えました

数字から国際協力を考えるワークショップ

参加された先生からは「多様性を大切にしているつもりだった。しかし私の思い込みだった部分もあると感じた」、「今後理科でも、多様性について考えることのできる仕組みを考え続け、子どもたちに還元したい」、「国際理解はもちろんだが、まずは隣にいる人を理解するところから始められるよう、ホームルームでの活動や運営も考えていきたい」といった感想が寄せられました。

学校現場が多様化し、先生方が学ぶべき課題が次々と増えていく中でも、広島県立教育センターは国際教育の意義とその視点を重要視しされ、地域の様々な機関との連携を通じて現場の先生方へ多くの有益な情報と学びの機会を提供されています。

JICA中国はこれからも、広島県立教育センターをはじめとする各地の教育機関との連携を通して、現場で活躍する先生方のサポートに尽力していきます。

scroll