【教師海外研修 現地研修報告】見て、聞いて、感じて、考える…ラオスでの10日間の学び

2025.10.07

JICA中国・四国が合同で実施する教師海外研修の現地研修が、2025年8月7日から16日までの10日間、ラオスで行われました。鳥取県、岡山県、広島県、山口県から6名、徳島県、香川県、愛媛県から4名の先生が参加され、同行者2名を含む計12名がラオスで様々な国際協力の現場を視察しました。

海外研修の初日、JICAの技術協力プロジェクトである「ラオス国初等教育における算数指導力強化プロジェクト」を視察しました。プロジェクトの概要や目標、具体的なプログラムの説明を受けたのち、ラオス人の教員が、ラオス国内に8校ある教員養成校の教師に対してワークショップを実施する様子を見学しました。

日本の教育と似た課題がある一方で、教員自身に知識が足りていない現状や子どもたちの基礎学力をどのように確立していくのか、といった、ラオス固有の問題も知ることができました。

ラオスには「子ども文化センター」(Children’s Cultural Center;通称CCC)という施設があります。ラオスの伝統文化の継承と青少年の情操教育の補完を目的に、現在はラオス国内の全17県に1カ所ずつ設置されています。

今回の研修では、いまや世界的に有名な観光地となった古都ルアンパバーン、中国との国境に近い北部のウドムサイの2か所でCCCを訪問し、そこに配属されているJICA海外協力隊員から施設の概要や活動について話を伺いました。

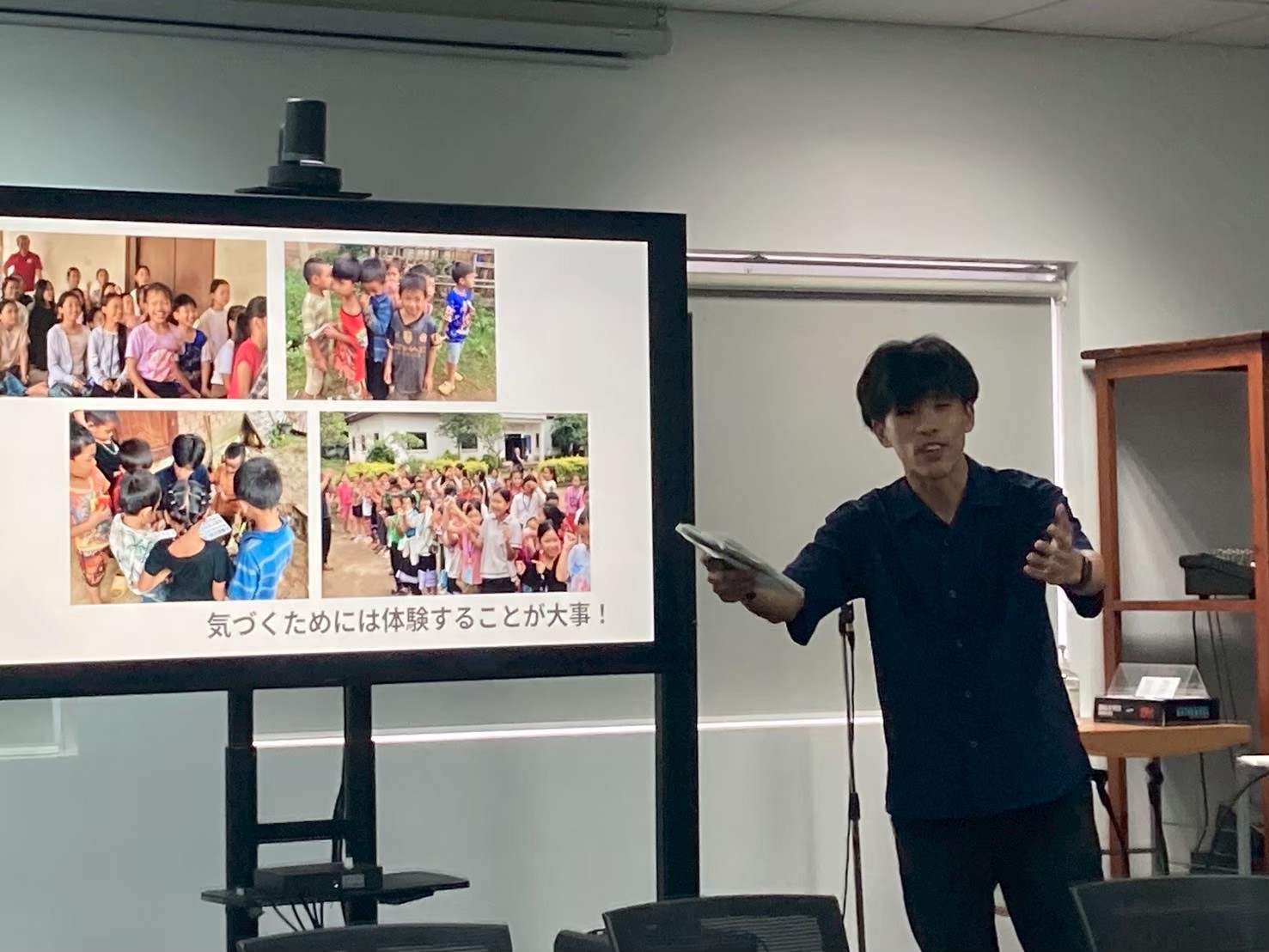

また、それぞれのCCCを利用する子どもたちとの交流の時間もありました。ラオスの子どもたちが伝統的な踊りを見せてくれたお礼に、日本の先生方からは○×クイズやマツケンサンバを披露したり、一緒にサッカーで体を動かしたり、現地の海外協力隊員が開催した「日本祭り」で行った盆踊りを全員で輪になって踊ったりと、子どもや現地の先生、そして海外協力隊員との充実した時間を過ごしました。

また、JICA草の根技術協力事業を活用し、特に地方部に住む少数民族の学習支援を実施している「(公社)シャンティ国際ボランティア会(SVA)」を訪問し、活動と少数民族の学習状況についての話も伺いました。

ラオスには50以上の民族が暮らしており、言語もそれぞれ異なりますが、学校では公用語であるラオス語で授業が行われています。小学校で初めてラオス語を習う少数民族の子どもたちも少なくなく、学力や知識の定着率が低いことが課題の一つとなっています。本を読む機会が少ない少数民族の子どもたちが楽しくラオス語が学べるように、SVAでは日本の絵本や紙芝居をラオス語などに翻訳・配布し、少数民族の児童の学習環境の改善などに取り組んでいます。

訪問先で出会う子どもの人懐っこい笑顔から元気をもらいつつ、日本の教育制度との比較や多民族国家というラオス固有の背景からくる教育言語の問題などを聞くにつけ、参加の先生方は「ラオスの子どもにとって一番大切なことはなんだろう」と、考えを深めていました。

「ラオス国初等教育における算数指導力強化プロジェクト」ワークショップを視察

CCCでの交流

ラオス語に翻訳された絵本(シャンティ国際ボランティア会訪問時)

研修では、北部にあるルアンパバーンから1時間ほどの場所にあるロンラオ村でのホームステイも体験しました。

ロンラオ村では「カム族」と「モン族」という2つの民族が同じ地域で共に生活していますが、村長のリーダーシップのもと、お互いの言葉や文化などを尊重して生活しています。その話を聞き、村で過ごす中で、家族やコミュニティを大事にすること、言葉が通じない来訪者にも笑顔で接する優しさなど、村の人びとが便利な暮らしよりも大切にしている多くのことを、参加の先生方は身をもって感じたようです。

一方で、民族固有の少数言語を母語とする子どもたちがたくさんいるにも関わらず、学校では公用語であるラオス語で教育を受けなければならないこと、村では10代で妊娠・出産するのが当たり前であることなども知りました。

8月12日、ルアンパバーンから鉄道を利用し、同じく北部に位置するウドムサイに移動しました。ウドムサイの商工会議所に配置されたJICA海外協力隊員を訪問し、綿織物などの特産品の商品開発や普及活動に取り組む活動について話を聞きました。単に売れる物を作って収入を上げることだけを目指すのではなく、ラオスの人自身が気付いていないそれぞれの地域の“強み”を生かし、環境問題にも配慮した本当に良い物を発信していきたい。

伝統を大切にしながら、現代人の価値観にも合致したモノづくりを進める海外協力隊員の活動を、参加の先生方は伝統文化のとらえ方、地域経済の在り方など幅広い視点をもって受け止めていました。

偶然にもラオスの憲法記念日である8月15日、JICAの技術協力プロジェクト「法の支配発展促進プロジェクトフェーズ2」のオフィスを訪問し、ラオスの法整備について話を聞きました。

「内容はあくまでラオス人自身が考えること」という関係者の事業に対する心構えは、これまで出会ったJICA海外協力隊員の思いにも通ずる一方で、特に農村部では法よりも村長の決定が尊重されたり、日本とは異なる社会体制下において独特な法律や慣習があったりと、プロジェクトを行う上で様々な困難もあると分かりました。

日本のみならず、諸外国から様々な分野の支援が入り、経済成長が進むラオスですが、ときに彼ら固有の価値観や生活習慣と最新の技術や方法が相反することもあります。国際協力とはなにか、「よそ者」がもたらす長短とは、ラオスらしい発展とはなにか、そしてなにより、ラオスの人びとは何を望んでいるのだろう…。多くの関係者と会い、深く話を聞き、現地の人の生活に触れ、研修が進めば進むほど、参加の先生方は正解の無い問いに頭を巡らせていきました。

ロンラオ村でのホームステイ

ウドムサイの商工会議所で活動する隊員が開発する特産品

研修中は毎日ふり返りを行いました

研修最終日の午後、JICAラオス事務所で研修報告を行いました。現地で見て、聞いて、感じたことや考えたことを帰国後に学校現場へどう還元していくのか、10名の先生方がそれぞれ報告しました。

発表を聞いたラオス事務所の小林美弥子所長は、「帰国後、子どもたちにラオスでの見聞を伝えることはもちろん、先生たち自身も『多様なモノの見方や生き方がある』という気付きを、ぜひこれからも考え続けてほしい」とメッセージを伝えました。

小学校から高校まで、異なる校種の先生方が参加されたこの研修、今回の学びをどの授業で扱い、何を伝えるのかは様々ですが、全員に共通しているのは「百聞は一見に如かず」ということ。五感の全てを使って学んだ国際協力の現場では、渡航前までの考えを覆されるようなことがたくさんありました。10日間のラオスの経験を教育現場にどう還元していくか、どのように児童生徒に伝えていくのか、先生方の見せ場はこれからです。

JICAラオス事務所での報告

研修での各自の気づき、想いを伝えました

JICAラオス事務所で職員とともに

参加の先生方による、訪問先での出来事、想いをまとめたレポートです。ぜひご覧ください!

scroll