【広島県:実施報告】広島県立教育センター・JICA中国連携講座「国際教育×人権教育『多様性を受容し、共に輝く!』」

2025.11.11

日時:2025年8月5日(火)

9時30分から16時30分(内、10時から11時30分、14時から14時50分をJICAが担当)

場所:JICA中国

主催:広島県立教育センター

協力:JICA中国

広島県立教育センターがJICA中国と連携して実施する本研修は、今年度で15年目をむかえました。今年は国際教育だけでなく人権教育の視点も加え、「多様性を受容し、共に輝く!」をテーマに、学校現場からの実践報告や教室で使えるワークショップが実施され、広島県内の小、中、高校に勤務される18名の先生が参加されました。

最初に、グループ対抗で「魚釣り」というアクティビティを行いました。シンプルなルールですが、他のグループの人とコミュニケーションが取れない状態で競争しながら、全体での共存共生を目指すゲームです。参加の先生方には、国際社会での経済競争や同じ地球で共生しながら持続可能な発展を目指す難しさを、わずかながら疑似体験して頂きました。

また、宗教を背景に生活習慣が異なる人同士が学校で対立する場面を描いた動画を鑑賞し、自分だったらどうするか、公平、公正な社会づくりを目指すにはどうしたら良いか、というテーマで意見交換も行いました。

この講座では広島県で教壇に立つ2名の先生が発表をされました。

広島県立日彰館高等学校の慶楽友樹教諭は、同校で開催されている3つの大きな行事から生徒が人権問題や人間関係の大切さを学ぶプロセスを、行事の概要や目的、具体的な学習内容、授業の前後で行ったアンケート結果から見る生徒の変容といった事例を交えて紹介してくださいました。同校では毎年、JICA国際協力出前講座を活用されて、世界のことを知るだけにとどまらず、異なる文化を理解し合うことが平和への第一歩である、という気づきから人権問題に発展させる取組みを発表され、国際教育と人権教育はゆるやかに、でも確実につながっていることを再認識する時間となりました。

福山市立城南中学校の中下杏美先生は、2018年度JICA中国の教師海外研修に参加され、その後JICA海外協力隊員としてアフリカのジンバブエで活動されました。子どもの頃から世界に関心を持ち、いつかは海外で生活してみたい、と夢を抱いていた中下先生ですが、ジンバブエの学校での教育活動は驚きと挫折の連続だったそうです。日本の社会や学校では「非常識」とみなされる現地の教育関係者や生徒の言動を、批判的にとらえるのではなく、彼らを取り巻く環境や行動の背景にある理由を考えることで、自分の視野が広がり、楽観的に受け止めることができるようになったといいます。そしてその価値観の変化は帰国した今も残り、日本の生徒の行動や発言も、以前よりおおらかに受け入れることができるようになった、と語ってくれました。

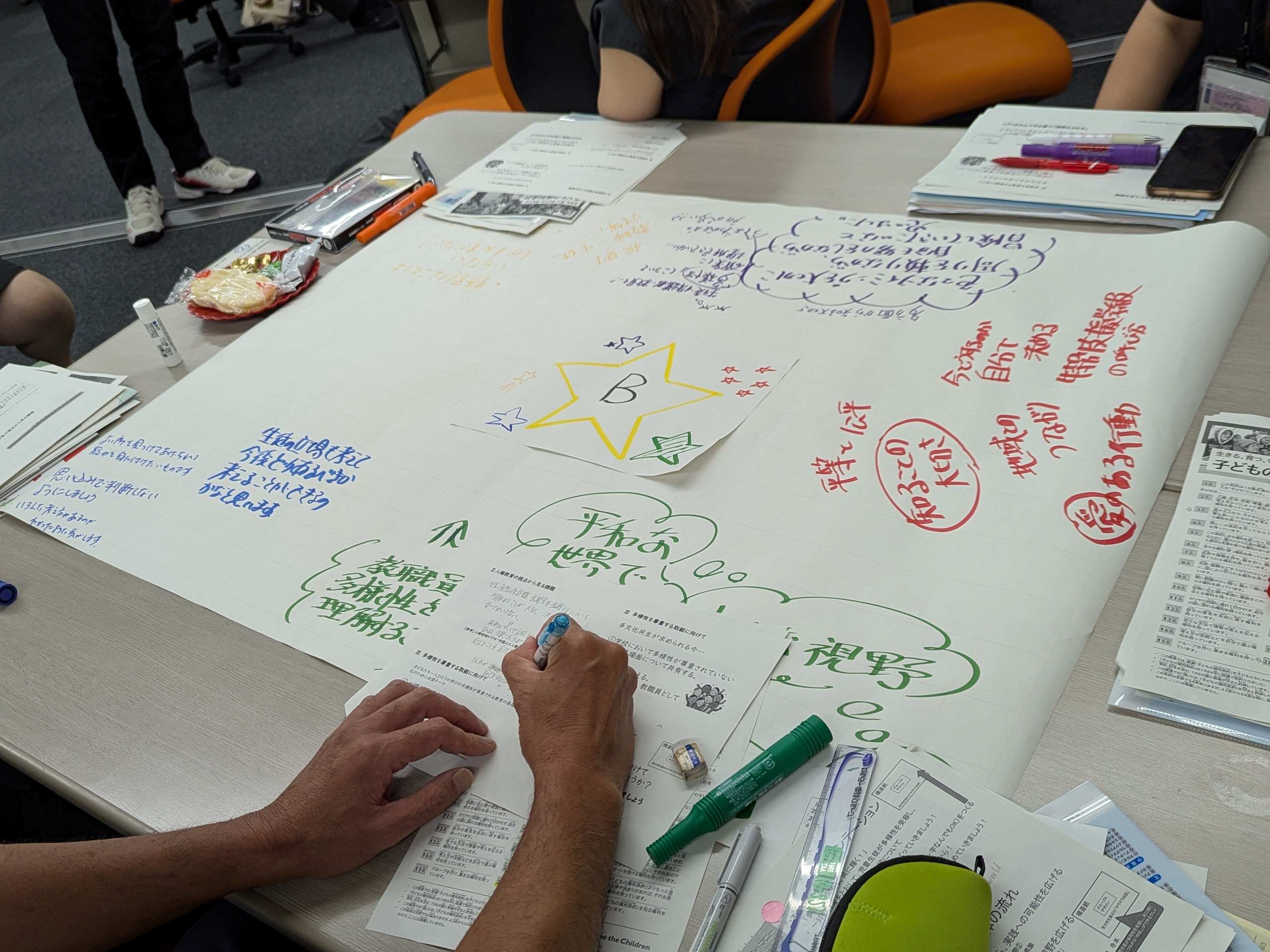

この講座の冒頭、各グループには模造紙が配られました。ワークショップや講義、実践報告での気づきを各々が随時1枚の模造紙に書き込んでいくことで、講座終了時には、児童生徒が多様性を受容しながらすべての子どもが共に輝くことができるためのポイントやキーワードが盛り込まれた「キラキラ地図」が完成していました。

また、講座終了後には参加の先生から「自分のもっている当たり前、価値観は『ふつう』ではない。場所や視点が変われば全く変わるということを再認識した」、「横のつながりが大切だと感じた。先生方の経験談、講義を授業や学級経営の参考にしたい」、「地理総合の授業づくりに、SDGsや多文化共生、異文化理解等、取り入れたいと思う内容がたくさんあった」といった感想が寄せられました。

学校現場が多様化し、先生方が学ぶ課題が次々と増えていく中でも、広島県立教育センターは国際教育、人権教育の意義とその視点を重要視され、地域の様々な機関との連携を通じて現場の先生方へ多くの有益な情報と学びの機会を提供されています。

JICA中国はこれからも、広島県立教育センターをはじめとする各地の教育機関との連携を通して、現場で活躍する先生方のサポートに尽力していきます。

民族、アイデンティティを考えるワークショップ

中下杏美先生

終了時には「キラキラ地図」が完成しました!

scroll