【富山県】1/24(金)「共創の未来とやま」シンポジウム開催リポート! 【前編】 すべての人が個人として尊重される地域社会の実現へ ―共創ネットワークの可能性―

2025.03.17

富山県内の有志(団体・企業)とJICA北陸による「共創の未来とやま」は、昨年8月にプロジェクト始動して以来、「市民社会」・「企業」・「教育」のテーマ別に3回のセミナーを実施してきました。1月24日には、その総括としてシンポジウムを開催し、県内外から100人を超える皆様にご来場いただきました。

多様性に富み、「ちがい」を「強み」にすることができる地域・社会づくりには何が必要か、会場のみなさんと一緒に考える良い機会となりました。

シンポジウムは、基調講演とパネルディスカッションの2部構成で行いました。基調講演にご登壇いただいたのは、一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事の田村太郎さんです。演題は「多文化共生社会の形成とこれからの地域づくり」。多様性に強い地域社会を目指して、行政、企業、団体等が手を携えるには何が必要か、重要な視点を改めて確認する機会となりました。

近頃は富山でも地域や学校、それに店舗等で外国人を目にする機会が増えました。東京などの都市部に行くとさらにその多さを実感します。皆さんは、彼らをどのように認識していますか?

講演の冒頭、田村さんは外国人の「多様化」について触れました。日本では海外出身の人々をひとえに「外国人」と呼ぶことがあります。しかし、その内実を見ると①国籍、②在留資格、③世代、④居住地域、⑤経済状況、すべてにおいて多様化が進んでいるといいます。

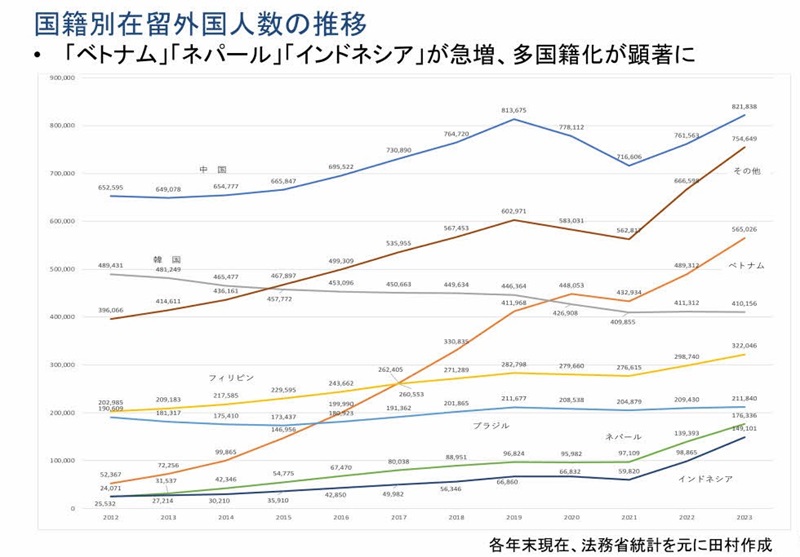

事実、国籍別の推移(上記グラフ:田村太郎氏 講演資料より抜粋)では、多い順に中国(約82万人)、ベトナム(約56万人)、韓国(約41万人)、フィリピン(約32万人)、ブラジル(約21万人)と続きますが、上位7位以下を「その他」に集約すると、中国に次いで2番目に多い(約75万人)という結果が示されます。つまり、住民の「多国籍化」が進んでいるのです。

在留資格については、全体の3/4以上を家族帯同可能な資格者が占めていることが挙げられました。世代別の人口は、20代をピークにすべての年代で増加しています。家族を日本に呼び寄せて生活するケースが増えると、当然「就労」だけではなく、「生活」や「教育」といった日常生活の全般にわたる配慮や施策が必要になってきます。多様化するニーズに応えるのは大変ですが、現在、私たちの社会・経済活動を維持するためには外国人の建設的な参加が欠かせません。

「多文化共生をやらないと滅びる」

と、田村さんは強い口調で言い切りました。彼らを単に「労働力を貸してくれる一時的な住人(富山の言葉では“旅の人”)」と見るのであれば、この社会に発展性はないという強いメッセージでした。私たちにできること、それはまず外国人に対する「まなざしを変える」ことだと言います。もちろん、さまざまな施策を変えていくことも必要になります。

一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事の田村太郎さん

「多文化共生(ダイバーシティ)は、外国人支援とイコールではない。外国人支援もするが、地域全体を変えること。外国人の力を借りて、私たちの地域を持続可能なものにしていこうという合意形成を図ること。」

田村さんは、SDGsの課題を大胆に2つに分けると「気候変動」(自然の課題・脅威)と「人口変動」(社会的な課題)になると指摘しました。欧州や日本を含む東アジアでは人口が減るばかり。一方、インドやアフリカでは人口が増え続けています。少子高齢化が猛スピードで進む日本は、この人口変動の影響を世界で最も強く受けている国の一つであり、これに対応するために「人的多様性配慮型社会(=ダイバーシティ)」が必要だといいます。では、なぜダイバーシティが重要なのでしょうか。田村さんは次のように続けます。

「日本に来た方が稼げますよじゃなくて、日本に来た方が、人生が豊かになるんですよ。こういうプル要因(受け入れ国の誘因)で来てもらわなきゃいけない」。

これまで日本に労働者を送り出してきたアジアの国々の経済成長が進み、賃金の格差が縮まった今、国を出る(プッシュ)傾向は弱まり、逆に呼び込む(プル)傾向がアジア全体に広がっています。各国が人材確保に乗り出す中、もはや「賃金」だけで日本(富山)を選んではくれないことは言うに及びません。移住のプル要因が「経済的な豊かさ」よりも「人生の豊かさ」となれば、社会が多様性に寛容であることがますます重要となります。田村さんは諸外国の外国人受け入れ施策を例にとり、「排斥」や「差別」の段階から「共生」への道筋を示すためには、地域住民との合意形成を図ることが急がれると述べました。富山県では現在、外国人住民との共生社会実現を目指す条例制定に向け動いているほか、2019年策定の「富山県外国人材活躍・多文化共生推進プラン」の改定も予定されていることから、今後の動向が注目されます。

日本はあらゆる産業で人手不足が叫ばれます。場当たり的に安い労働力の外国人で人手不足をカバーしようとしても、根本的な解決には至りません。今後の外国人受け入れはどうあるべきか、田村さんは次のように述べました。

「今後は技術革新や高付加価値産業への転換を図り、外国人材を安い労働力としてではなく、イノベーションをもたらしてくれる存在として位置づける。」

さらに、外国人が活躍するためには日本語を学ぶ機会の保障や生活支援サービスの整備など、多文化共生に対応した社会インフラを整える必要もありますが、この国には圧倒的に多文化共生の担い手が足りていないことが課題だと言います。田村さんは、欧米ではNPOが行政からの委託を受けることが多く、そのNPOは移民ルーツの当事者によって運営されていることを例に挙げ、行政や企業がカバーしきれないきめ細かな支援が可能なNPOやNGOがダイバーシティ政策推進の要になると言及しました。

外国人の多様なニーズに応え得るNPO・NGOは、田村さんの言葉を借りるとまさに「かゆいところに手が届く存在」。専門性の高いそれらの団体が力を付け、行政や民間企業と連携していくことが望まれます。

2024年6月の入管難民法改正で、技能実習制度の廃止と育成就労の新設が決まりました。人材の確保と育成が目的となる新制度は2027年に導入される予定です。

「これで本格的に出稼ぎは終わり、長く日本で暮らす外国人が増える」

田村さんは、アメリカの都市学者リチャード・フロリダの言葉を引用し、経済成長には3つの「T」が必要であると述べました。

*「技術(Technology)」

*「人材(Talent)」

*「寛容(Tolerance)」

このうち、「寛容」であることが共生社会の実現には欠かせないと言います。これは外国人に限ったことではなく、誰にとっても当てはまることではないでしょうか。様々な背景を持つ人々に寛容な風土があれば、そこは確かに「自由で寛容で居心地がいい」。働きやすく、暮らしやすく、安全な町は魅力的です。今後、わが町に外国人住民が増えることは確かです。国籍・宗教・文化的背景の異なる人々と共生するには、「ちがい」を受け入れて自らも変わること。「ちがい」をイノベーションに変えていくには、行政、企業、団体、個人、あらゆるパートナーとの連携が必須であることも再認識する講演となりました。田村さん、ありがとうございました。

なお、田村さんの講演については、JICA公式YouTubeチャンネルにて全編を公開しています。

こちらではお伝えしきれないエピソードを田村さんの軽妙な語り口調とともにご覧いただけます。

※田村さんの基調講演に続くパネルディスカッションの報告は、「後編」に続きます。

scroll