【富山県】1/24(金)「共創の未来とやま」シンポジウム開催リポート! 【後編】パネルディスカッション

2025.03.17

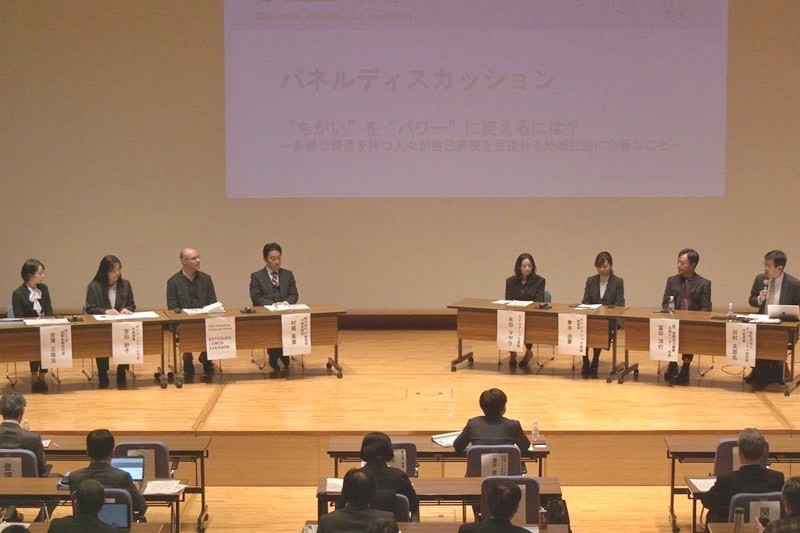

プログラム後半のパネルディスカッションには、これまでに実施した3回のセミナーに関わった「共創の未来とやま」メンバーが登壇しました。ファシリテーターは基調講演に続き、田村太郎さんです。

【登壇者】

・第1回セミナー(市民社会編)

宮澤正咲(みやざわ・まさき) 富山大学医学部 学生

宮田妙子(みやた・たえこ) NGOダイバーシティとやま 代表理事

・第2回セミナー(企業編)

Everson Esteques Lemos(エヴェルソン・エステケス・レモス) YKK株式会社 製造・技術本部

村尾英彦(むらお・ひでひこ) 株式会社村尾地研 代表取締役

・第3回セミナー(教育編)

永田マヤラ NPO法人アレッセ高岡

青木由香(あおき・ゆか) NPO法人アレッセ高岡 理事長

富田洋行(とみた・ひろゆき) JICA北陸センター 所長

初めにマイクを手にした大学生の宮澤正咲さんは、所属する部活動「富山大学国際医療研究会」で取り組んだ「ムスリム女性のための医療ガイドブック

」の作成過程で感じたことを話してくれました。ムスリムの女性は、宗教上の理由で肌や髪の露出を控えることが求められている、男性の医者に診てもらいにくい、といったことのほか、言語の問題も重なり滅多に病院にかからない現状があるといいます。

宮澤さんはガイドブックの作成のため、ムスリム女性たちへのインタビューを重ねることで、今まで知らなかった彼女たちの文化的背景に触れる機会を得て、理解を深めることができました。知らないがゆえに怖いと思ったり不思議に思ったりしていたことが、知った途端に一気に距離感が縮まった経験から、「知ろう」とすることの大切さを伝えてくれました。

これに対し、宮田妙子さんは、対話がもたらす可能性について言及しました。日本人同士であっても世代や環境の違いから分かり合えないことがたくさんあります。しかし、対話を重ねることで発見があり、イノベーションが生まれると言います。女性や子ども、外国人等あらゆる人を巻き込んで、町内の清掃や雪かきを「一緒に」行う。そうした場を通して、それぞれが繋がりを広げていくことが「パワー」になる、と経験談を共有してくれました。

日本で働く外国人の立場で話してくれたのが、エヴェルソン・レモスさんです。ブラジル出身のレモスさんは、国際交流員(CIR)として富山県に配属されたことがきっかけで富山に移住して14年。現在は民間企業に勤務し、技術研修の企画・運営に携わっています。外国人が日本で働きたいと思う理由は様々で、その思いは当然月日の流れで変化していきます。

レモスさんは、「実習の間は資格の取得が目的かもしれないけれど、その後どうするかを職場と一緒に考えることが大事」だと言います。貴重な戦力として外国人スタッフに長く勤めてもらうには、日本人スタッフと同様に、次の目標や将来的なキャリア設計についてもよく話し合うことが求められると、経験を踏まえて伝えてくれました。

自身の会社で外国人材を雇用している村尾英彦さんは、「ちがい」に戸惑う日本の企業文化について触れ、今や日本国内だけで経済を回しておけばよいという時代ではなくなっているものの、未だ昭和から続く日本的な文化(就職した会社に長く勤める、休暇をあまり取らない、など)を踏襲していては、異なる背景を持つ外国人との間で感覚の違いが露わになるのは当然であることを指摘しました。

つまり、外国人材の雇用をきっかけに、これまでの企業文化を刷新する必要があり、これは企業の新陳代謝を促すチャンスともとらえることができます。実際、レモスさんの会社では、ブラジルに帰省する際に1ヶ月の休暇を認めるなどの配慮があるといいます。

議論の最中、海外と日本の雇用形態の違いが話題に上がりました。欧米のジョブ型雇用(職に対して人材を配置/専門スキルの育成)と日本に多いメンバーシップ雇用(人材に対して職を配置/ジェネラリストの育成)について、「どちらか一方を選択しなければいけないとは思わない」というレモスさんの意見が印象的でした。専門性を評価してほしい思いはあるが、ジェネラリストのメリットも実感しているからだと言います。日本に長く勤めるレモスさんならではの感覚ではないでしょうか。外国人材が増えることによって極端に方針を変えるのではなく、両方の利点を見つめることで新たな基準や価値が創出される可能性を示唆するエピソードでした。

教育の観点からディスカッションに参加してくれたNPOアレッセ高岡の永田マヤラさんは、「ちがい」を「パワー」と捉えられなかった思春期のことを話してくれました。日本で生まれ育ったマヤラさんですが、両親はブラジルから移住しているため、家庭内でのライフスタイルはブラジルそのもの。例えば、食事は大皿一枚に盛り付けるので茶わんやお椀を使わない等、日本の様式との違いが恥ずかしくてオープンにできなかったそうです。「今思えば、友人たちにブラジルの文化を教えてあげればよかった」と、当時の状況を振り返ります。日本語には苦労しなかったので言葉の壁はありませんでしたが、自分の中にある文化の壁がアイデンティティの形成に影響したといいます。

マヤラさんの発言を受けて、アレッセ高岡理事長の青木由香さんは、「帰属意識」の大切さに触れました。「多様な背景を持つ子どもたちのために日本語指導教室や特別支援学級というのがありますが、そこに(大人にとって)都合の悪い子どもを押し込めて終わりにしてはならない」と。いわゆる普通学級の中で多様な子どもが一緒に学び、そこに居場所を感じることができることがとても大事だと言います。「外国にルーツがある、障がいがある、病気がある等を理由に枠にはめることは、逆に子どもたちの成長の機会を奪いかねない」という鬼気迫る発言に、現場のリアルを感じました。

マヤラさんは、「ちがい」について、本人がそれを肯定的に認識できた時に初めて「パワー」になる、と言います。互いの「ちがい」をあるがままに受け入れる土壌があって初めて個人の力が最大限に発揮できるのではないでしょうか。

今回のシンポジウムに至るまでの一連の取り組みについて、田村さんからJICA北陸センターの富田所長に、今後の展開・可能性について質問が投げかけられました。

そもそもJICAは開発途上国を対象とした事業展開が主であり、日本国内の地域において分野の異なるアクターの皆さんと連携して国内の課題に向けた事業を展開することは、あまり例がありません。したがって、この「共創の未来とやま」プロジェクトは、模索の連続でした。しかし、日本国内にJICAが主要事業の対象とする途上国の人材がどんどん流入する時代となり、JICAならではの途上国に対する知見が国内の課題解決に貢献し得ると富田所長は言います。続けて、「国際交流・国際協力・多文化共生それぞれ別々に走ってきたことについて、もう一回地域に密着して、一緒に地域のことも考えながら世界のことも考える。もっと一緒にできることがいっぱいあるのではないか」と、JICA北陸が今後も富山をはじめ北陸のダイバーシティに向き合っていくことを宣言しました。(後戻りはできません!)

最後に、読み手の皆さんにも伺います。「多様性のある地域づくり」には何が必要だと思いますか?

2児の母であるマヤラさんは、「選択肢が多いこと、何かやりたいと思った時にできること。希望は大事です。」とコメントしました。最年少の登壇者、大学生の宮澤さんは、「JICAとか、どこかのNPO、NGOじゃなくて、それぞれ身近な人たちが多文化共生のために何かしようと思うこと。そしたらそれが当たり前になっていく。」と言い、「ちがい」を「パワー」に変える可能性を最も秘めるものとして、「地域の繋がり」をあげました。

「自由で寛容で居心地がいい地域」を、誰とどうつくっていくのか。多文化共生は、外国人との関係に限ったものではなく、わが町の未来を包括的に考えることだということを実感するシンポジウムとなりました。多様な人々が対話し、交流する場を今後もつくっていきたいと思います。

パネルディスカッションの様子はJICAの公式YouTubeチャンネルで公開されています。登壇者の皆さんの実際の語りをじっくりとご覧ください。

scroll