【富山県】「多文化共生」のまちづくりを学ぶ ~「共創の未来とやま」 長岡市への研修を終えて~

2024.12.17

「共創の未来とやま」プロジェクトは、「誰もが個人として尊重される地域社会の実現」を掲げています。その実現には、各々による多様な文化や背景を持つ人々が互いに理解し合う視点と、当事者と支援者、そして支援者同士を繋ぐ仕組みづくりが欠かせません。これらを先進的に実践する地域の取組みを学ぶべく、新潟県長岡市を訪ねました。

長岡市では、行政、教育機関、民間企業、NPOや市民が上手に連携を取り、JICAなど外部の組織や団体を受け入れつつ、多様な文化や背景を持つ人々を包括的に支援する体制を整えています。今回の研修で、その体制構築の核を担われてきた長岡市国際交流センター(地球広場)センター長の羽賀友信(はが とものぶ)さんとの対談の機会をいただきました。

長岡市国際交流センター センター長の羽賀友信さん

また、(公社)中越防災安全推進機構 チーム中越理事の河内毅さん、長岡市観光・交流部 国際交流課 主査の岩嶋雄人さんにもご協力をいただくとともに、JICA長岡デスクの原洋介さんも同席し、長岡市民防災公園への視察、羽賀さんとの対談においても意見交換をさせていただきました。

羽賀さんとの対談の様子

羽賀さんが国際交流センターを立ち上げられたのが20年ほど前。

ちょうどその頃にJICAと長岡市国際交流センターの関係構築も始まっています。

―― これから日本社会における「内なる国際化』が到来する ――

そのために成熟した市民社会をどう創るか考えられたそうです。

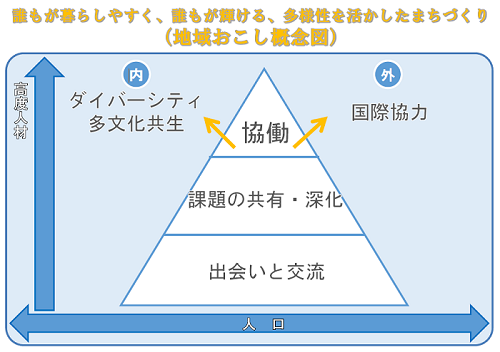

そこで、同センター設立時に設定された「誰もが暮らしやすく、誰もが輝ける、多様性をいかしたまちづくり」のピラミッド型概念(下図)についてお話しくださいました。

出典:長岡市国際交流センター

① 「出会いと交流」(最下層)

‐関心のない人も含め多様な人々が初めて出会い、関心を引き出す最初の重要なステップで、ピラミッドの土台となる。

② 「課題の共有・深化」(中間層)

‐①の交流を通じて、互いに具体的な課題などを共有・深化することで、より深い相互理解を築き、人々の意識が徐々に高まる段階。

③ 「協働」(最上層)

‐②において共有された課題に対して、多様な主体が連携して具体的な解決策を見出し、長期的ビジョンと戦略をもって実践する段階。

底辺となる関係人口を拡げながら、段階的に市民の意識と参加度を高めること、意欲ある人材を上層へ引き上げていくことを示しています。③の「協働」の段階では、実質的な人材育成と市民の意識変革が重要となりますが、20年程度かけてようやく形になってきたといいます。

「まちづくり」と「防災」は“表裏一体”という羽賀さん。上記の概念は、防災体制にも当てはまります。新潟県中越地震の発災以降10年以上にわたり勉強会を重ねて市民や関係者とつながり、無理のない程度のプラフォームを構築されているとのこと。外国の方、障害を持つ方など多様な背景を持つ人々も互いに支え合うことのできる仕組みづくりを重視され、有事の際には、直ぐに支援の手を差し伸べることができるよう備えられています。

「多文化共生」のまちづくりと防災-別々の概念を抱き、それぞれの部署がそれぞれの対策を採ってしまいがちであるが、縦割り対応せず、包括的に対策を行うべきであると強調されます。

多様な背景を持つ人々が共存する上で、互いの違いを理解し合うためには、実際の生活レベルで課題に直面する当事者の視点で、目の前の現実に根差した実践的なアプローチを行うことのできる「現場力」、そしてネットワークの構築に「コーディネート力」が必要だといいます。

外国にルーツを持つ子どもの教育においては、支援者の養成が断片的なプログラムに留まっていることが課題として挙がりました。この課題に対し、長岡市では日本語教師の資格を持つ方や、教諭退職者を対象に、有償ボランティアとして支援を担ってもらっているとのこと。さらに、国際交流センターの予算で学校への児童・生徒の支援職員の派遣や、母親への日本語サポートも併せて相談を受け、ワンストップで対応を行うなどの事例も紹介いただきました。

長期的に見て、福祉や防災、更にその後の就労も視野にアプローチするべきところ、学校教育のみでは不十分であることも課題に挙がりました。

これは道徳的な問題(悪意のない差別を含む)もあり、非常に難しい課題です。「急いては事を仕損じる」、一足飛びにはいくものではないことを強調されました。10年、20年先のビジョンを見据え、失敗事例と成功事例の両方を顧みて、NPOやNGO、民間企業、教育機関、行政と連携していくことが大事なのではないか、と締め括られました。

羽賀さんが描かれる、これからの社会像などをうかがいました。20年前に描いた「内なる国際化」はプロセスであり、これから先は「ダイバーシティ」へと発展する。「ダイバーシティ」とは、「違いをパワーに」変える視点が大切。――日本も今後20年先にどのような課題を設定するか考えていかなければならない、と。

今回の対談では、「共創の未来とやま」実行委員のNGOダイバーシティとやま代表理事/富山国際学院 理事長の宮田妙子さん、NPO法人アレッセ高岡理事長の青木由香さんとも活発な議論が交わされ、多くの気づきをいただくことができました。

羽賀さん(前列中央)、岩嶋さん(後列左から1番目)、河内さん(後列左から2番目)、

宮田さん(前列左から1番目)、青木さん(前列右から2番目)、原さん(後列右から3番目)と北陸センターからの参加者

scroll