- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA北海道(札幌)

- 事業の紹介

- 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 第29報:多文化共生の現場より

愛知県知立市立知立東小学校 小島 雅実先生

思い出話1 やってみないとわからない

この弾力は一体…?

北海道の先生方に交じって、なぜか愛知県の教員が参加していることに違和感を覚えられる方も多いことと思います。

私は愛知県教育委員会が設ける社会体験型研修制度に応募し、幸運にも2023年4月から一年間、JICAの長期研修員として、中部センターで開発教育や多文化共生についての分野で活動をするチャンスを得ることができました。そして、さらにありがたいことに、JICA北海道の教師海外研修に、スタッフ兼参加者としてキルギスを訪問させていただくこととなりました。

私からも、北海道の仲間たちとの全力の教材づくりの旅について書かせていただこうと思います。

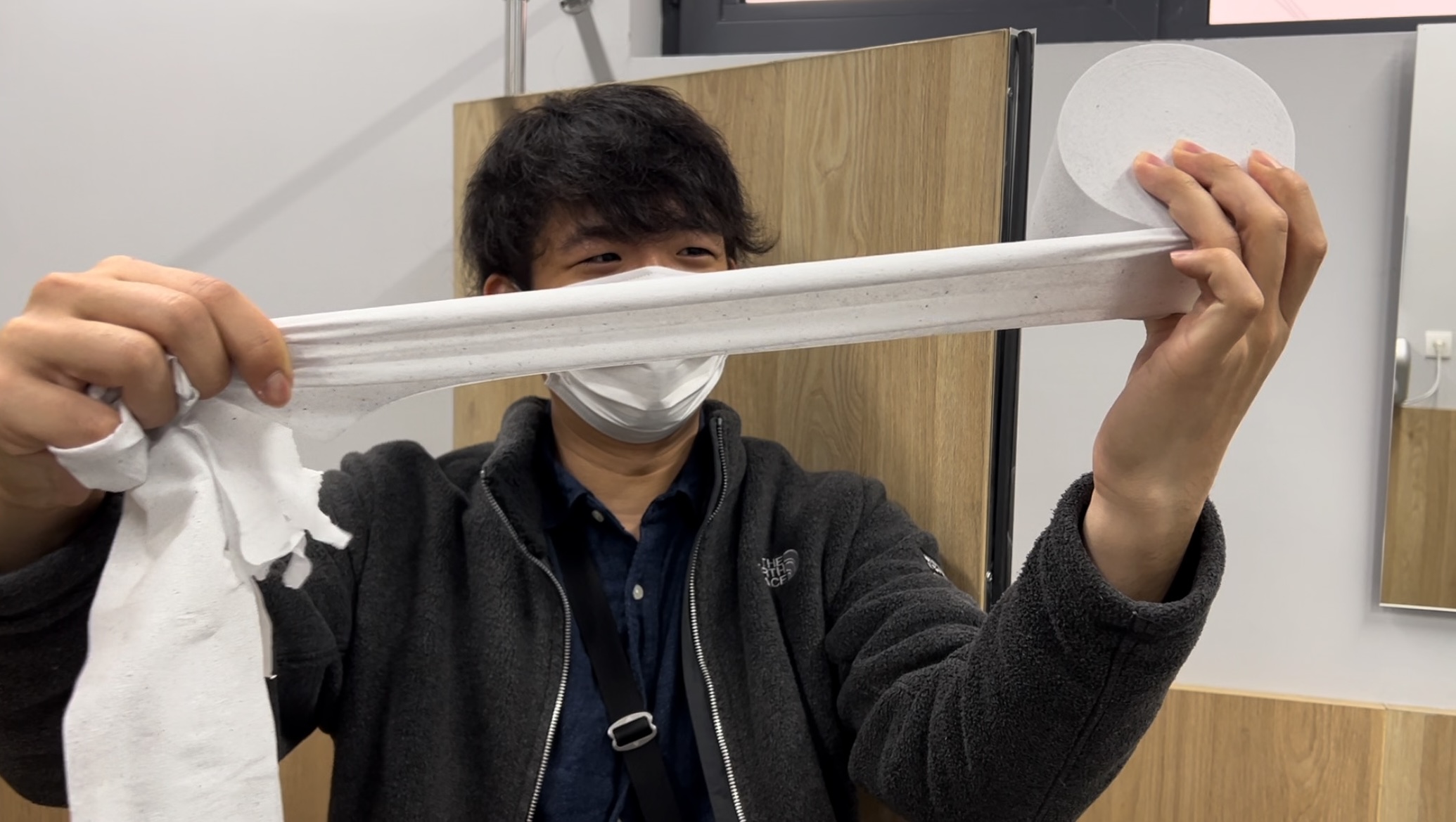

さて、この写真、何をしているところかわかるでしょうか。

現地研修3日目、私たちは首都ビシュケクから地方に向かう途中でレストエリアに寄り、一村一品プロジェクトの品物の販売の様子を見せてもらいました。そこで、併設されている有料トイレから出てきた仲間が言うのです。「なんかトイレットペーパーが違うんだけど」と。そう聞くと、別にトイレに行きたいわけでもないのに入場券を購入し、足早に男子トイレへ。若干申し訳なく思いながらも設置してあるトイレットペーパーを少し手に取ってみると、確かに違う。なんとも力強い。極端に厚みがあるわけではないのに、まるでゴムひものような弾力が。これが第26報で加瀬先生も書かれていたトイレットペーパーなのです。こうしてこのあと、数名を巻き込んでトイレットペーパーの違いがなぜ生まれるのか、何か意図があるのでは、と話が膨らんでいきました。

関連URL:https://www.jica.go.jp/domestic/sapporo/activities/kaihatsu/kaigaikenshu/1560354_64309.html

馬に乗れてこそキルギス人、だそうだ。

その後、地方の集落にて民族料理のおもてなしを受け、伝統的な移動式住居ユルタの組み立て体験をさせていただきました。すばらしい時間を過ごし、そろそろ宿舎に向かおうと動き始めると、そこに近所の方が馬に乗って颯爽と登場します。「俺の馬に乗ってみな」と誘ってくださるのです。我先にと乗馬する仲間たち。残念ながら時間がなくなってしまい、自分の番はまわってきませんでしたが、この後、さらにキルギス人と馬にまつわる歴史や文化について通訳さんを質問攻めにしました。

思い出話2 食べてみないとわからない

オシュバザールのスパイスガールズ

キルギスにはヨーグルトをさらに乾燥させたクルトという塩辛い固形の食べ物があります。おやつとしても食べられており、地域によっても、作り手によっても味も形も多様です。

首都の巨大な市場オシュバザールを訪れた時のことです。パンやスパイス、野菜、肉など、さまざまな専門店がエリアごとにひしめき合っており、大量のクルトを扱うエリアも発見しました。1cmサイズのものからピンポン玉のようなサイズのものまであるなか、一際大きなかたまりを見つけました。店員さんに「これもクルトなの?」と質問すると、うなずいてくれました。そこで、仲間と共に小袋に入ったゴツゴツのクルトをいくつか購入し、旅のおみやげとしました。

クルト…ではなかった。

帰国後、さっそくキルギスの味が恋しくなり、小袋から一つ取り出して食べてみると、実に硬い。何とか歯で砕くと口の中に鉄のような味が広がる。何かがおかしいと思い、キルギス人通訳さんにメッセージを送ると衝撃の返事が。「それはクルトじゃなくて食用の石ですよ。でも、私も家族もそんな石は食べませんけどね」そこからまた石を食べる文化について調べたり、同じものを買った仲間とやり取りをしたりと、帰国してからも体験的な学びは深まるばかりでした。

多文化共生の現場から1 飛び込んでみないとわからない

愛知県知立市は多くの外国人も共に生活する都市です。中でも、私の現任校はその外国人住民の集住地区の中心に位置しています。全体の約7割が外国につながる児童であり、日本語指導の必要な児童生徒数は200人を超えます。ここはまさに多文化共生の中心地なのです。

教員目線で考えれば、日本語がわからない子がクラスに1人いるだけでも、あらゆる面での対応が難しくなるのは当然のことです。それが7割となると自分の中の常識や経験が通用しないことだらけなのは容易に想像ができます。 手練れのベテラン教員にとってさえ、この学校は「わからない」にあふれた未知の領域であり、「あの学校に転勤になったらどうしよう」と実は不安に思っている方も少なからずいるほどです。

さて、そんな学校に飛び込んでみると、出会うのはやたらとフレンドリーで、なんとも自己肯定感や仲間・家族への愛情の強い子たち。ちょっとしたケンカはあっても、大人が心配するような差別意識は見られない。互いの言語や背景にある文化に関心をもち、尊重する姿勢をもっている。苦手なことはそれぞれあれど、協力するとなればあらゆるツールを使って伝え合おうとする子がたくさんいる。本当に驚くことばかりです。子どもたちも先生たちも、新発見の続く毎日を楽しんでいます。

個を尊重するキルギスの子どもたち

キルギスで学校視察をした折に、学生や先生方に「たくさんの人種・民族が一緒に生活するキルギスには差別は無いか」と尋ねたことがありました。それに対し、彼らは「それは無い。私たちはただ一人一人を尊重するだけだ」と口々に答えていました。私はこれに対し、まさに日本人が見習うべき考え方だ、と強く感じていたのですが、どうやら今、私の目の前にいるのは、あのキルギスの少年たちと同じ、仲間を信じ、愛する子どもたちだったようです。

どうも日本には、言語や文化の壁に対する苦手意識が強い人が多く、まだそのマインドにまで辿り着けないことが多いように思います。かく言う自分もその一人…。しかし、これから日本が迎えるのはまさに多文化共生の時代でしょう。本校で育った児童たちは、きっと日本を新しい時代に向けて引っ張る存在になっていくのでは、と感じています。

「大人たちこそ」殻を破り、少しずつでも未知だった世界に飛び込んでいくこと、また、それを子どもたちと共有していくことが大切だと、あらためて感じています。

多文化共生の現場から2 自分と世界をつなぐ授業づくり

さまざまな国につながり、世界との距離が近い本校の児童たちですが、必ずしもファミリーの祖国の土を踏んでいる子ばかりではありません。自分が知る世界の外で、どんな人たちが何を思い、どんな日々を過ごしているのか興味津々です。

本年度、私が担当する4年生は、これまでの総合的な学習の時間のテーマを一新し、SDGsについて学び、誰かの幸せにつながるアクションを計画・実行してきました。

この第1期として、SDGsの17のゴールに沿って世界の姿を知り、自分たちとどのようにつながっているのかを参加型学習を通じて考えました。そして、シリーズ最後の「国際協力」をテーマとした時間において、海外協力隊員としてキルギスで英語を教える川合孝弥さんに、2回にわたるオンライン授業に協力していただけることになりました。

初回は川合さんから、キルギスの特徴や人々の様子、川合さんのミッションについて紹介していただきました。雄大な自然や初めて見る料理、同世代の子たちが学ぶ様子などに、教室は未知の世界に触れた感動や、もっと知りたいという熱意に包まれていました。

コムズを生演奏する川合さん

また、このプレゼンテーションを受け、子どもたちはSDGsとの関連から深めたいことについての質問をグループで協議し、2時間目には川合さんに直接疑問を投げかけました。途中、キルギスの停電のため、授業が中断されてしまうアクシデントもありましたが、それもまた外の世界を知るよい刺激となりました。

私の教師海外研修の体験談に加え、2回の川合さんとのオンライン授業を経て、キルギスの大ファンと化した子もいる中、10月には隊員としての任期を終えて帰国された川合さんが本校を訪問してくださり、子どもたちと直接交流することもできました。

そもそも他の参加者の先生方とは異なり、外部研修期間中の私には授業を実践する場が無く、複数の学年に対応できる授業をイメージして指導案を作成していました。しかし、現場復帰し、想定していた学校から異動となった本年度、新たに学校・学年の状況や授業内容に即した授業づくりをしています。キルギスでの仲間たちとの学びを生かし、楽しみながら自分自身と世界の距離を縮め、自分もその世界の一員としての当事者意識を高める実践を心がけてきました。

子どもたちの感想の中からはこんな言葉が出てきています。

「わからないはおもしろい」

人生なんてきっかけひとつ。今後もこんな純粋で希望に満ちた思いを育み、いつかこの子たちが世界を変える力になるような実践をしていけたらと感じています。

scroll