2025年度JICA北海道教師海外研修モンゴル現地研修が終了しました

2025.10.30

JICAでは教員の皆様を対象に、開発途上国にて国際協力の現場に触れていただき、その経験を基に児童生徒たちへの授業づくりを行う「教師海外研修」を実施しています。

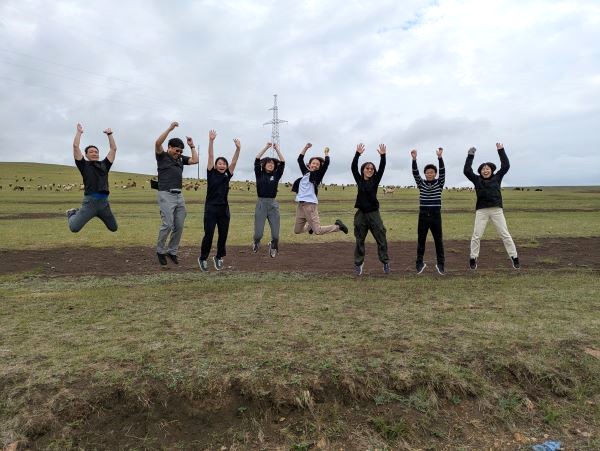

今年の現地研修は「モンゴル」。一見遠く離れた地に見えますが、自然と共に生きる文化、教育への情熱、そして人々の温かさには驚くほど北海道との共通点がありました。今回の教師海外研修では、そんなモンゴルの教育現場やJICAプロジェクトの現場を訪れ、貴重な交流と学びを得ることができました。

モンゴル滞在中はJICA北海道(札幌/帯広)のFacebookやInstagramでほぼリアルタイムに研修の様子をお届けしていました。今回は、その時の投稿をまとめてみました。

札幌市立北野中学校 菅井先生

日本からモンゴルまで、半日かけて移動しました。

韓国でのトランジットでは、短時間ながらも韓国の文化体験ができ、多文化理解への関心が一層高まりました。また、翌日の研修に向けて、研修メンバーで質問内容を精査、こういったグループ討議を通して、個人の視点だけでなく、全体の目的意識を持って行動する重要性を感じました。

明日から始まる本格的なフィールドワークに向け、最高の仲間たちと気持ちを新たに臨みたいと思います!

室蘭養護学校 山西先生

午前:JICAモンゴル事務所にて、モンゴルでの事業全般を知る

午後:【技術協力プロジェクト視察】

JICAの技術協力プロジェクトに参加した市場志向型の農業(野菜栽培)をすすめる農家さんを訪問、とれたての野菜や乳製品をいただきました。

また、かつてJICA北海道で農業研修を受けたモンゴルの方にもお話を聞けました。

<研修での学び、感想>

家畜農家、野菜農家を訪問をさせていただき、昔ながらの伝統的な食文化を守りつつ、家畜や農家での自給自足で生活をしていることが分かりました。初めは趣味で始めた野菜栽培から、売れる野菜づくり、農家として経営をできるようになるまで失敗を繰り返し、試行錯誤しながら取り組んだ成果をしり、その過程の中には、野菜の必要性や未来への希望に自分たちで自身で気付いたことが、大きな変化になったのだと感じました。

また、現地の子どもと関わることができ、言葉が分からなくても、同じものを見て、感じて、一緒に笑うことで、言葉よりも大切なものを考えさせられる時間となりました!

旭川藤星高等学校 小野先生

午前:新モンゴル小中高一貫校

日本式教育、日本語必修の私立学校

かつて日本に留学したモンゴル人が、日本の教育に感動し、モンゴルでもそれを実現したいと思い設立。

午後:【技術協力プロジェクト】日本モンゴル病院

高度な医療技術の必要な疾患等に対し、まだまだ課題のあるモンゴルにて、日本の医療技術を用いて教育医療機関として人材育成を進めるプロジェクトを視察。

新モンゴル小中高一貫校では、実際に高校生と交流しました!特に印象的だったのは、モンゴルの高校生が社会課題を他人事ではなく「自分ごと」として捉え、未来を見据えて考える姿です。学校の方針である「子ども一人ひとりの学びたい!という動機を支援する」理念と深く結びついていると感じました。

また、午後の日本モンゴル病院では、日本の支援を受けながら、モンゴル初の大学病院として現地の医療人材育成や医療制度の改善に向けた取り組みが進められていることを知り、教育と医療の両輪で国の発展を支えている様子を学ぶことができました。

今回の研修を通して、教育と医療という二つの異なる分野から、モンゴルの国民性を感じることができました。私が受け持っている生徒にも、モンゴルの高校生のように社会課題を自分ごととして考えられる力を育む授業を作りたいと強く思いました!

利尻富士町鴛泊小学校 藤森先生

終日: 現地NGO トルゴイト地域開発センター

モンゴルでは、ウランバートル市に、人口の半分が暮らしています。その中で、遊牧生活から都市での定住に生活を切り替えた人々が、ウランバートル郊外にてゲルと住宅の入り混じった生活地域を形成。様々なインフラや経済格差が生まれました。

現地NGOは、福祉や教育等様々な地域課題解決に取り組んでおり、今日はそこに集まる子どもたちと交流しました!

トルゴイト地区に近づくにつれ、ビルなどの高い建物ばかりだったウランバートル中心部の街並みからガラッと雰囲気が変わり、ゲルや舗装されていない道が…

到着して、子どもたちに日本や北海道の紹介をすると、「わぁ!」という声や表情を見せてくれました。日本について知っている子も多く、うれしかったです。その後、折り鶴作り、ハンカチ落とし、じゃんけん列車の遊び、夏の風物詩である盆踊りをやったり、昼食のおにぎりを作ったりをしました。じゃんけん列車では、キーボードを弾かせてもらったので、いつもの音楽の授業をしているみたいな感覚になりました。日本の文化を通して、現地の子どもたちと繋がることができたのがとても良かったです。子どものかわいい笑顔やワクワク取り組む姿は、国が違っていても同じだな、と感じました。

私たちが今、モンゴルについて感じたり、現地の方々から教えていただいたりして得ている気づきが、子どもたちにもあったらいいなと思いました。

幕別町立札内北小学校 小野先生

AM:草の根協力事業(滝川玉ねぎ案件モデル農場)

PM:遊牧民の生活に触れる

・ゲル体験(酪農家)、ゲルの中で昼食(アーロール、ウルム、ボルソック)

・馬の搾乳見学、馬乳酒の体験

滝川市が現地農家と取り組む玉ねぎプロジェクトの視察では、都市化の影響で地方に移住する人がいる一方、厳しい冬には都市に戻るなど、自然と都市を行き来する暮らしがあることや、気候の影響で将来の展望を長期で描きにくい現実を知りました。また、遊牧民の生活体験では、実際にゲルの中へ入り、ゲルのしきたりを大切にする文化や食文化にも触れ、自然と調和した生活の工夫や、アイヌ文化との共通点も発見できました。小学校低学年くらいの男の子たちが「自転車よりも馬のほうが乗るのが簡単」と言っていたのにびっくりでした!

自然の中で暮らす人々と出会い、広大な風景や空気の清らかさに感動しました。都市生活では得られない豊かさを実感し、伝統を守る姿勢にも心を打たれました。モンゴルの農家ではどこも自国生産を増やす願いがあり、将来観や、都市から離れて自然を求める気持ちには共感する部分も多く、日本との共通点と違いの両方を肌で感じる貴重な経験となりました。

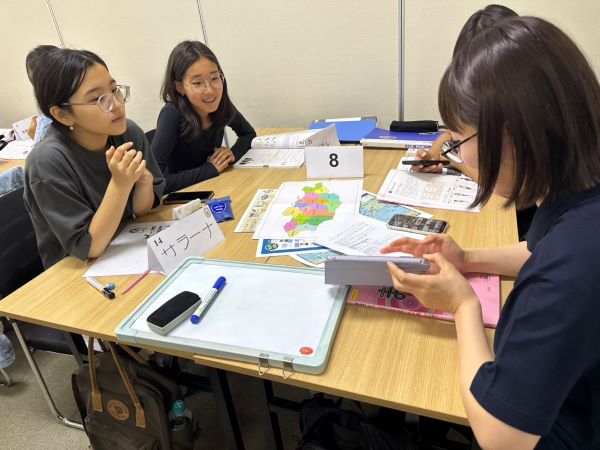

中標津高等学校 荒井先生

AM:【技術協力プロジェクト】

日本人材開発センター 訪問

日本語学習クラスにて、初級コースの生徒たちと交流!

PM:JICAモンゴル事務所での最終報告会準備

発表

研修最終日。少し疲れも見えましたが、これまでの学びを胸に臨みました。

日本語初級クラスでのフリートークでは、生徒たちがこれまで習った文法を駆使し、日本語を話そうとする熱意に感動しました。私たち教員もその思いに応えようと全力で会話を楽しみました。

JICAモンゴル事務所での最終報告では、授業への展望や願いを言葉にすることで、これからの授業への意欲がさらに高まりました。

本当にあっという間の研修で、最高の仲間と共に学びあり、時々笑いありの時間を過ごせたことに、心から感謝します!

現在、参加された先生はモンゴルを題材とした授業を作成し、各所属校で実践中です。作成した授業や実践した時の様子を「国際理解セミナー【共有編】」としてお届けします。誰でもご参加いただけますので、お楽しみに!日時は11月29日(土)で場所はJICA札幌センター、オンライン配信も予定しています。詳細はHPに掲載しますので、お待ちください!

■関連リンク

JICA北海道教師海外研修、事前研修を行いました!

開発教育支援事業

教師海外研修

scroll