【民間連携事業×村上商会】「ものづくり×教育」で拓く未来 -村上商会の挑戦とJICAとの連携-

2025.07.29

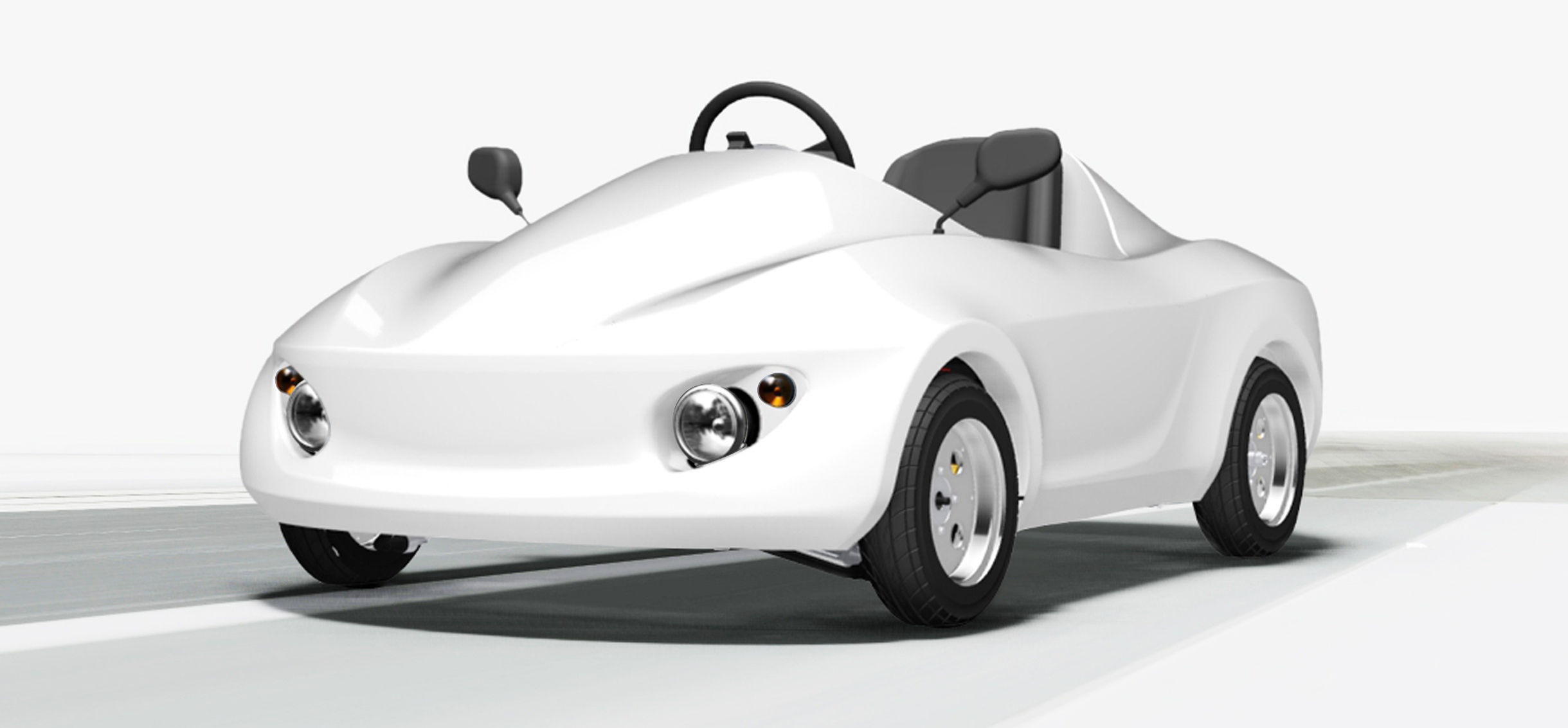

自分の手で組立て、走ることができる一人乗りキットカー「PIUS」。 約100点の部品からなる電気自動車です。PIUSは3つのフェーズを持つユニークな教材です。1. 人材育成のための教材用として、2.研究・開発のベース車両として、3.分解組立・試乗を体験できるコンテンツとして開発されました。開発を行ったのは岩手県一関市にアドバンス事業部を置く株式会社村上商会(本社:東京都品川区南大井)。今回は、PIUS事業担当シニアマネージャーとして、長らくPIUSの開発と普及に携われてこられた菊地さんより、自動車産業の変革期に、ものづくりと教育という二つの軸で挑戦を続ける村上商会の歩みについて伺いました。

株式会社村上商会は、創業から70年近く、自動車業界の黒子として一流メーカーを支えてきた中小企業であり、モーターショーに出展する先行車両や自動車用ドレスアップパーツを研究開発から設計、試作、金型製作、加工、塗装、アッセンブリまで一貫して手掛けています。研究開発型企業として製品づくりに強みを持ち、車両の個性を演出するオプションパーツ(自動車用ドレスアップパーツ等)では国内で上位のシェアを誇っており、研究開発を主軸とし技術力と創造力を武器に成長してきました。

近年は自動車関連の開発者並びに技術者の人材育成(教育分野)をとおし社会に貢献し続けているそうです。その背景には、自動車産業が100年に一度とされる大変革期を迎えるなか、単にモノを作るだけの人材ではなく、創造性豊かな人財が必要とされたことがありました。

菊地さんは人材育成における重要性を以下のように考えています。

「与えられた仕事をただしていればよいという人材ではなく、自らが仕事の問題や課題を見つけ出し、その解決策や打開策を考え実行していく創造性豊かな人材が求められており、PIUSという教材をとおして日本古来のものづくりを学び実践していける人財に育ってくれればよい」。

また、この人材育成に活用される教材は、「『シンプルで原理原則に基づいている』ため、メンテナンスすれば長期利用が可能であり、カスタマイズにも柔軟に対応できる。扱う教材のモデルは変わっても、原理や原則はすたれない。それを教育・教材を通じて伝えていくことに価値がある」 と菊地さんは考えています。

同社は、自動車関連製品の開発から製造を行うほか、コンテナ事業や防衛大学校向けのカットモデル、高速道路用資材、技術訴求モデルなど多種多様な製品を自動車産業等で培った技術を活かし一から開発しており、この技術を教育教材づくりにも活かしています。誰もが電気自動車の仕組みを理解しやすいよう作られているほか、電気駆動の仕組みや開発者に求められるフィーリングを分解組立式電気自動車キットやオプショナル教材等を使いながら体得したり、各教育場面に合うようキットをカスタマイズできる教材「PIUS」は、同社の教育にかける情熱を象徴しています。

分解/組立が可能な電動車両「PIUS」

PIUSの開発段階において、自動車関連製品の製造を行ってきた同社には教育的なノウハウはありませんでした。しかし、地元の国立高等専門学校機構 一関工業高等専門学校(以下、高専)の教員がその面白さに気づいたことをきっかけに、高専側が教育的な視点からPIUSの教育プログラムの開発を担当し、同社が教材のハード(技術)面を支える「産学連携」で5年間をかけて教材を完成させたそうです。

EV学習教材

今では、この教材は大学、高専、工業高校と幅広い教育機関に導入され、民間企業においては新入社員研修だけでなく理系人材の確保を目的とした高校への出前授業や小中学生向けの就業体験講座にも活用されています。さらに、1万人以上の学生や子どもたちがこの教材で学び、PBL(課題解決型学習)を通して自ら問題を発見・解決する力を育んでいます。

同社がJICA(国際協力機構)と連携し、海外展開に乗り出したのは、東南アジアの教育現場に日本のものづくり教育を根付かせたいという想いからでした。特に注力したのがベトナムです。

しかし、社会主義国であるベトナムでは大きな課題があり苦労したそうです。当初はBtoBの取組として日本の一民間企業が国立の教育現場に直接教材を持ち込むことはとても難しく、導入するためのきっかけが見つかりませんでした。また、現地でのセミナー等を通し政府機関や大学にアプローチしていましたが、日本の企業としての取り組みということでなかなか相手にされず、採用に繋がらない状況がありました。大きな障壁に苦戦を強いられている中、「JICA中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA Biz)(案件化調査、現制度のニーズ確認調査に該当)」が問題解決になるのではないかとのJICA担当者からの助言を受け応募しましたが、初年度は不採択に終わってしまいました。それでも、JICAの熱心な担当者や有能なコンサルタントの支援により、翌年再挑戦し採択となりました。申請にあたっては、教育内容を広くしすぎず、自動車工学に焦点を絞った再設計により採択へとつながりました。

「JICA Biz(案件化調査)を活用することで、日本政府の後ろ盾を受け、日本の代表としてベトナムの発展に寄与する技術の紹介をすることで、国対国の取組みとして現地政府機関や教育機関へのアプローチをスムーズに進めることが可能となり、海外展開への大きな道が拓けた」と菊地さんは説明します。

現地商工省 人材組織部との協議

ホーチミン工業大学との覚書締結

JICA Biz(案件化調査)を終え、さらなる実証のためJICA Biz(普及・実証・ビジネス化事業、現制度のビジネス化実証事業に該当)に応募し、採択。採択後の2020年、ようやく実証が始動となった矢先、コロナ禍の影響で計画は再び停滞してしまいました。一時停止を余儀なくされる中で、社内でも思うような支持が得られず、関係者を説得したり、内部調整でも苦労したりすることも多かったという菊地さん。関係者への説得を試みながら、ベトナムでの事業展開・継続を志す中で、ベトナム市場は目覚ましい変化を遂げていました。 驚くべきことに、ベトナム現地ではEV産業が急成長しており、それに伴い、自動車整備の教育機関の数及び教育への関心も変革を遂げていました。この変化は、教材内容や導入計画を見直し、再始動を目指す同社にとって大きな課題でもあり追い風ともなりました。

制度面でも多くの障壁がありました。当初は、政府機関と連携する構想がありましたが、現地政府の汚職をはじめとする社会情勢が影響して計画は変更され、ホーチミン市工業大学との連携へと変わりました。中小企業が海外ビジネスを展開する上で、この様な障壁があると単独ではなかなか事業化へと進むことができません。

「JICA Bizは、ODA(政府開発援助)事業。中小企業は、日本国からの支援により、現地政府機関や教育機関と対等の立場で事業化を進めることができたため、様々な障壁を乗り越えられた」と菊地さんは話します。

ベトナムの教育現場に目を向けると、教員の負担が大きく、新しい教材の導入は容易ではありませんでした。連携先のホーチミン市工業大学 自動車工学部では、400人/1学年×4学年=1,600人の学生を朝6:30~21:00まで15人の教員で指導しており、土日も社会人に向けたアップデートコース(短大卒から4年制大学卒へのステップアップ)を開講するなど、過酷な環境で教育が行われていました。

同社は、そのような現場の声に耳を傾け、教員たちと話し合いを重ねることで、少しずつ理解と協力を獲得していきました。特に、新たな教材を導入するにあたり、教員たちに話を持ち掛けたところ、教員たちからは「これ以上は無理だ」と正直な声も聞かれるようになったそうです。

「ギフト(無料提供)では意味がない。教員たちが自ら学び、教える仕組みがなければ教育は続かない」という信念のもと、同社は教育の「自走化」を目指しています。

実習に取り組むホーチミン市工業大学

自動車工学部の先生方

数々の困難を乗り越え、現在も実証活動を継続できているカギは「人」です。熱い思いを持ったJICAの担当者や、大学や教育現場で奮闘する教員たち、そして同社を支える社員たちの強い意志・熱い情熱・高いモチベーションを持ち続けどれ一つが欠けてもこの挑戦は続かなかったでしょう。

同社は、「夢をかたちに」というスタンスで教材開発を続けています。失敗を恐れず、創業者精神を大切にし、「あきらめない、常に楽しい」という姿勢で未来を切り拓いています。

自動車産業の変革期に、ものづくりと教育という二つの軸で挑戦を続ける村上商会の歩みは、国内外の教育の現場に新しい風を吹き込んでいます。

scroll