JICA東京での3校合同職場体験:上原中・深沢中・高陵中

2025.02.17

私たちが今回JICA東京での職場体験で学んだことや気づいたことは3つあります。

1つ目は、「他人との接し方」です。これは、フロント業務体験での鍵の受け渡し、ウクライナの国別研修の見学を通じて学びました。ウクライナの研修員のみなさんに対して質問するときは、相手に敬意を払うことに取り組みました。その結果、会話がはずみ、沢山の回答をしてくれました。このように、相手に敬意をもって接することで、印象を良くしたり、信頼してもらえることが出来ると分かりました。

2つ目は、「キャリア相談会」の中で学びました。このキャリア相談会では、JICA東京所員の河内さんや藤山さんの体験談を聞くことができました。その際に、「大切にした方が良いこと」について、「好きなことをやる」「何事も続けてみることが大切」等のお話しを聞き、自分の好きなことを追求したいと思いました。また、自分にはなかった新たな視点や考え方に気づくことが出来ました。

3つ目は、「環境問題」についてです。職場体験初日は、JICA地球ひろばを訪問し、SDGsについての見学をしました。日本はSDGsの進行状況が世界18位と書いてありましたが、SDGs の目標12~15の環境問題は赤いランプが表示されており、あまり達成状況が良くないことを知りました。日本の環境問題を解決していくために、節水をしたり、プラスチックを使わないことが必要だと考えました。

3日間と短い期間でしたが、職場体験を受け入れてくださったJICA東京の皆さまに感謝します。

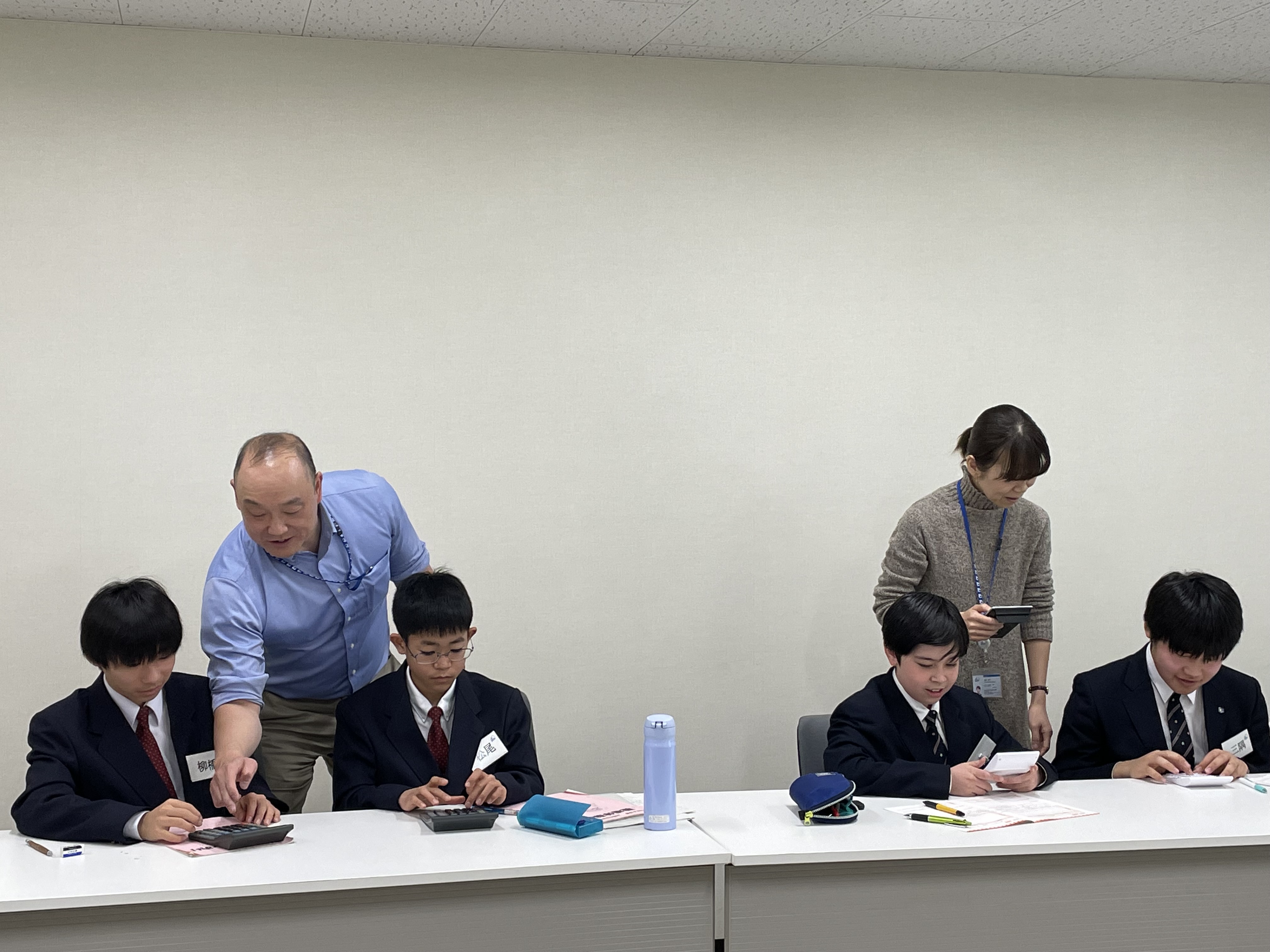

経理業務など、JICA東京で行われている業務を体験しました

キャリア相談会後に民族衣装で

JICAは「Leading the world with trust」、日本語では「信頼で世界をつなぐ」という言葉を理念に活動しています。JICA東京が行っている事業は主に2つあります。1つは研修員受入れ事業、2つ目は市民参加協力事業です。他にもJICAはいろいろな、日本の知見をいかした活動をしています。

JICA東京で出会った研修員の方々は皆さん優しく、私たちにも気軽に声をかけてくださり、私たちの知らない言語や知識などを教えてくれました。例えばヒンドゥー語を教えてくれた研修員がいました。ヒンドゥー語で「ありがとう」は「ダニャバド」と言うそうです。また、ウクライナから来た研修員の方々は私たちのインタビューに快く応じてくださり、私たちも大満足なインタビューをすることができました。

最後に、JICA東京での職場体験を検討している学生に伝えたいことは、JICA東京ではいろいろなことを学ぶことができ、いろいろな人と交流ができます。少し遠いけれど、そんなことはどうでも良くなるほど楽しく、今後の自分の人生にも役立ってくると思うので、機会があれば是非JICA東京に来てみてください!!来ないと後悔しますよ^^

アフリカルタや移民すごろくを通じて色々な文化・歴史を知る

【信頼で世界をつなぐ?】

JICAは、国内外のパートナーと協力しながら日本のODAの中核を担っています。

人々が明るい未来を信じて多様な可能性を追求できるよう、信頼で世界をつなぎ、自由で平和、かつ豊かな世界を目指して活動しています。

【ODAとは?】

ODAとは、日本語にすると政府開発援助といい、グローバル規模の問題解決を行っています。ODAは、大きく分けて多国間援助と二国間援助に分類されます。その中でJICAは二国間援助を行っており、「お金を貸す」有償資金協力や、「お金をあげる」無償資金協力、技術で支援をする技術協力などを行っています。

「魚を与えれば、一日食べていける

魚の取り方を教えれば、一生食べていける」

こんな言葉を聞いたことはありませんか?この言葉のように、何においてもJICAが一方的に決めるのではなく、現地の人と一緒に考え、行動する自助努力をJICAは大切にしています。このように、信頼で世界をつなぐことを目標に、様々な支援を行っていますが、この支援は国民の私たちにも大きく関わっています。

JICAは、国のお金で支援を行っているので、納税をする私たちも、間接的に様々な国を支援しているのです。もしかしたら、自分が支払った税金のおかげで、今この瞬間生活できている人がいるかもしれませんね。

【職場体験を通して】

今回の職場体験を通じて、支援といっても多くの形や、方法があり、日々多くの人が自国、他国がより良くなるように活動していることを知りました。今後は今まで以上に多くのことを調べ、今回のように気づきを1つ1つ増やし、自分で考えて行動していきたいと考えました。

ウクライナの災害医療に関する研修の見学し、研修員へのインタビューも行いました

ウクライナの研修員と記念撮影

報告者 総務課 長野愛

scroll