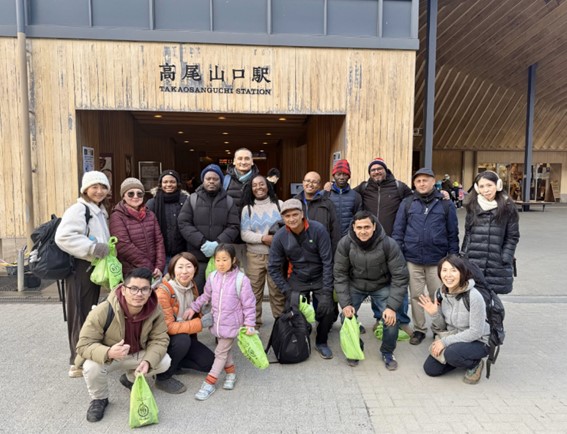

小仏城山でごみ拾いハイクとお餅つきを楽しんだ研修員

2025.03.10

2月9日、JICA東京は日本文化紹介プログラムとして、奥高尾の小仏城山で餅つきクリーンハイクを開催しました。

参加したのはキルギス、マダガスカル、モンゴル、ジンバブエ、パレスチナ、セントルシア、モーリシャス、ケニア、バングラデシュなどから、自国の課題解決のための短期研修で来日したり、日本の大学で修士課程に所属する研修員13名。

高尾駅からバスに揺られて15分ほど、小仏バス停からハイクのスタート。

JICAのSDGs活動の一環として、ごみ拾いをしながら小仏城山を目指して登ります。

この日は寒波で凍えるような寒さでしたが、登りの傾斜が出てくると、体が温まってきます。

「ごみが全然ない!」と嘆く研修員もいましたが、見つけた人には「今日のヒーローだ!」と拍手が上がりました。

登山道から外れた谷側の急斜面に落ちているごみを、何人かが木の枝を使ってなんとか拾おうとしていると、ブータンの研修員がひょいと急斜面に降りて何事もなく拾ってしまい、皆目を丸くする。さすが山岳民族です。

1時間20分ほどの登りで標高670mの城山の山頂へ。澄み切った青空と奥秩父や丹沢の山並み、その奥には富士山の冠雪が白く輝いていて、歓声を上げる研修員。寒い中がんばって登ってきたかいがありました!

山頂の山小屋には「予約席」と書かれたテーブルと、臼と杵が用意されています。

母国にも同じ木の臼があるけど、杵ではなくてもっと太い棒で搗くよ、という研修員も。

担ぎ上げた今日の餅の具を並べていると、蒸し立てのもち米がやってきました。

まずはトントンと米粒をつぶしたら、皆に交代で搗いてもらいます。

最初はおそるおそる搗いていた研修員も、慣れてくると杵を振り上げて上手に搗いてくれました。

アフリカの研修員たちはとてもパワフル!だんだん滑らかになってツヤが出てきます。

皆で搗くとあっという間に2升分のお餅の完成。

冷めないうちに、手早く小さくちぎって具と合わせていきます。

今日は磯部、甘辛の黒胡麻、くるみ味噌、きび糖入りのきな粉、メインはいちご大福。

いちご大福は簡単に、伊勢のあんこ屋の美味しいこし餡を絞って苺をのせ、ちぎった餅に片栗粉をまぶして薄くのばして包みます。

研修員には大福型はむずかしいかと思い、簡単なサンド型と両方紹介しましたが、自国に似てる包み方があるという研修員を中心に、きれいな大福を次々作ってくれてびっくり。

皆でテンポよく作業して、具をからめた餅がずらりとテーブルに並びました。

写真を撮って、さっそく「いただきまーす!」

初めてのお餅を、注意深く味わっていただく研修員。

搗きたてのお餅でつくった、まだ温かいいちご大福は、美味しすぎて感激。

「チョコレート(=あんこ)と苺がよく合うね!」と研修員にもとても好評でした。

山小屋からは柚子ネギおろしの特製タレをいただきましたが、これがまた絶品でした。

帰りもごみ拾いをしながら、高尾山経由でまた富士山を愛でながら下山。高尾山は長い間保護されていたおかげで植生が豊かですが、この時期しか出会えないシモバシラに、たくさんの登山者が足を止めていました。

薬王院では研修員は香炉や天狗や仁王の像、献樹の札など、見るもの見るものに「あれは何?」「寺と神社は何が違うの?」などと興味を持っていました。

後半は少し疲れが出てきて、前を歩く元気な高齢の登山者を見て、「彼らは俺に挑戦している..!!」とつぶやく研修員も。

最後はケーブルカーで高尾山口まで降りて餅つきハイクの終了。

研修員からは、「これまでの日本滞在で最高の体験だった」「餅つき、ごみ拾い、皆との絆など、とても面白く、チャレンジしがいのある旅だった」「日本について、伝統について知るこのようなイベントをもっとやって欲しい!」などの感想が寄せられました。

これを期に、ユニークな日本文化をもっと知って日本に親しんでほしいです。

ふだんはオフィスワークという研修員には中々良い運動になったようですが、最後までごみ拾いに協力してくれてありがとうございました!

scroll