「世界の人びとのためのJICA基金活用事業」実施中団体の方々をご紹介!

2025.04.07

JICA東京では、東京・千葉・埼玉・群馬・長野・新潟の1都5県において「世界の人びとのためのJICA基金」を活用した開発途上国・地域の人々を支援する事業や日本国内の多文化共生社会を推進する事業提案を募集し、様々な事業を実施しています。

この度、市民参加協力第二課インターン生が「世界の人びとのためのJICA基金活用事業」実施団体の方々にインタビューを行いました。その中でお聞きした団体の方々の事業への「想い」をご紹介します。

特定非営利活動法人 共に暮らす アジズ・アフメッドさん

事業名:「外国人児童と接する教育関係者に対するセミナーの実施」

アジズ・アフメッドさんは、パキスタンで生まれ育ち、日本語が全く分からない状態で9歳の時に家族と来日されました。言葉がわからないことに加え、日本での暮らしは制度や文化のギャップが大きく、学校に自身の居場所を見つけることで精一杯だったそうです。

アジズさんはご自身の経験から、日本に暮らす外国の子どもたちのキャリア形成と、日本社会で違和感なく同じ世界で暮らせる社会の実現をめざし、多文化共生と異文化理解の促進を目的に2023年に「特定非営利活動法人 共に暮らす」を立ち上げました。現在、共に暮らすでは、日本に暮らす外国の子どもたちの居場所づくり、学校の先生や外国の子どもの保護者に向けた情報支援、学習支援の三つの軸で活動をされています。

外国にルーツを持つ子どもたちによる絵本製作完成イベントの様子

今回、世界の人びとのためのJICA基金活用事業を通して、教育関係者に対するセミナーを開催する予定のアジズさん。専門家を招き、外国にルーツを持つ子どもが日本語を学ぶ際のアプローチ方法や、多様な文化的背景を持つ子どもたちと接する際のコミュニケーションの方法などを取り上げる予定だといいます。

このセミナーは、アジズさん自身が学習支援のために学校現場を訪れた際に見たことや感じたことをきっかけとしています。その時、アジズさんは外国にルーツを持つ子どもがいる学校に対し、ご自身が日本に来たばかりの時とあまり変わらない雰囲気を感じたそうです。

母語や文化が異なる子どもたちは、日本語での授業についていけないという課題を抱えています。一方で、教育現場にいる先生は、彼らとのコミュニケーションの方法がわからない、子どもたちの文化的背景を知らない、という現状があります。その中で先生方から上がった「知りたい」「情報を得る機会が欲しい」といった現場の声をきっかけに、今回のセミナーが企画されました。

セミナー実施に向け、関西の先進事例地域を訪問し意見交換をしたときの様子(真ん中がアジズさん)

アジズさんは、本事業でのセミナーを通して、教育関係者に外国にルーツを持つ子どもたちに対する理解を深めてもらいたいといいます。共に暮らすの活動拠点である群馬県は、伊勢崎市・太田市・大泉町など外国にルーツを持つ子どもの割合の多い地域が存在します。まずは現状に問題意識を持っている先生方や情報を必要としている教育関係者に適切な知識、情報を届けたうえで、この課題意識が徐々にほかの地域にも広がっていくことを目指したい、と語ってくださいました。

実施団体ウェブサイト:特定非営利活動法人共に暮らす

特定非営利活動法人 Alazi Dream Project 下里夢美さん

事業名:シエラレオネ共和国ボー県・カイラフン県・プジェフン県における中高生性教育プログラム

下里さんは、17歳の時にテレビ番組を通じてシエラレオネの戦争孤児の男の子・アラジ君のある言葉に衝撃を受けたといいます。内戦により両親を亡くしたアラジ君は、わずか8歳にして、兄弟を養うためにダイヤモンド鉱山で鉄くずを拾い集める生活をしていました。毎日を生きることが精一杯の彼は、欲しいものを尋ねられると「勉強がしたい」と答えました。下里さんは、アラジ君のように両親を失ったら自分が働くしかないような子どもがいるということに衝撃を受け、自分のように夢を持ったり勉強をしたり、努力できる環境にいること自体が恵まれているのだと気が付き、シエラレオネの貧困問題の根本解決に人生を懸ける決意をしました。

大学卒業後、エボラ出血熱の感染拡大により二年間の渡航断念を余儀なくされるも、その間も日本でシエラレオネを知ってもらうイベントを開催し、「シエラレオネの貧困を解決したい」というご自身の夢を多くの人に届け続けた下里さん。そして、2017年に最貧困家庭の子ども達が豊かな人生を送るための最初のチャンスとしての教育機会を支援する団体として 「特定非営利活動法人 Alazi Dream Project」 を設立しました。

シエラレオネ ケネマ県教育省とミーティングの様子(右から二人目が下里さん)

設立当初より、貧困家庭の子どもに対する奨学給付支援、農村部小学校運営のための給付支援、10代シングルマザーへの給付支援を中心とした教育関連支援を行ってきた下里さんですが、2021年からは性教育プログラムも開始するようになりました。そのきっかけには、現金給付支援の結果、働かずに学校に行けるようになったにも関わらず、予期せぬ妊娠により退学せざるを得なくなった少女イエーリーとの出会いがありました。

シエラレオネでは、女の子の6人に1人が妊娠により中学校を退学しているといいます。イスラム教が広く信仰されるシエラレオネでは中絶が法律で禁止されており、出産を選ぶしかない状況に加え、結婚前の妊娠に対するいじめや差別を受けてしまう、貧しい家庭の場合、転校先の制服代金が払えないため転校することができないという理由から、彼女たちは学校に戻ることができないという実情があります。女の子だけが責任を取らなくてはいけないのはおかしい、と感じた下里さんは、若年妊娠で退学した女の子たちの転校支援、生活支援に加え、若年妊娠を意識的に防止できることを目的とした性教育プログラムを開始するようになりました。

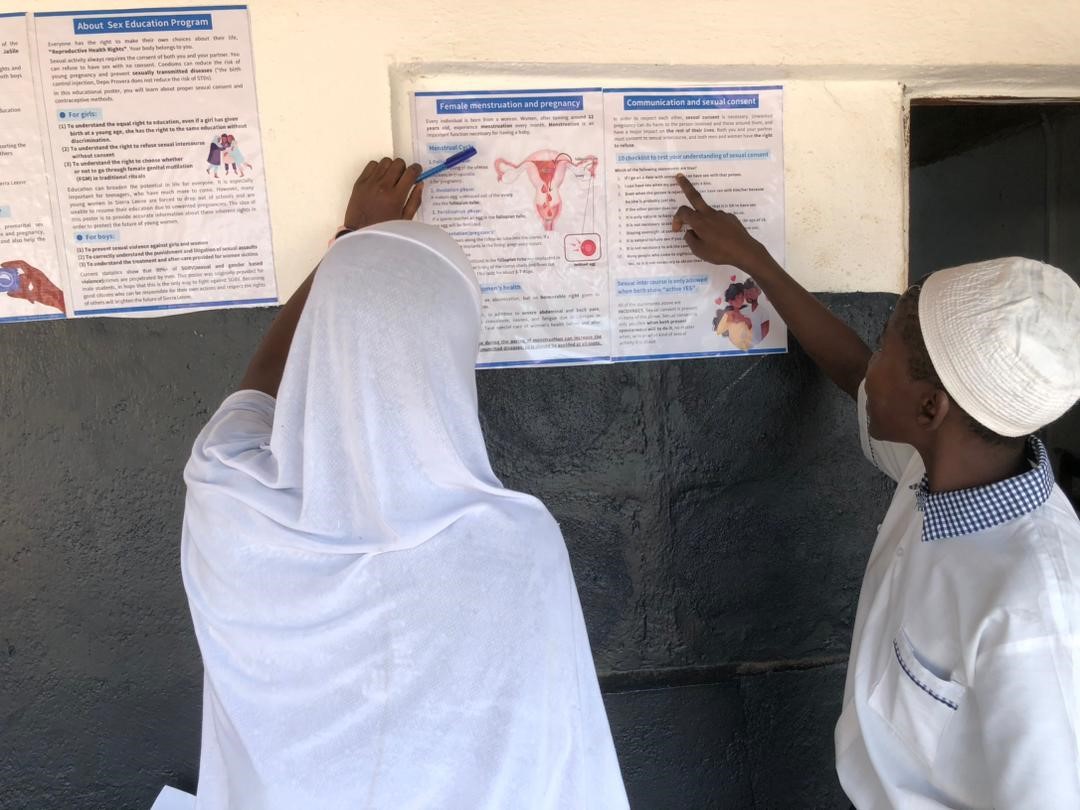

各学校に性教育啓発ポスター7枚を設置している様子

今回、世界の人びとのためのJICA基金活用事業を通して、シエラレオネ共和国のボー県・カイラフン県・プジェフン県で中高生向けに性教育プログラムを行う予定の下里さん。2021年11月からケマネ県で開始した際は男子中高生中心の性教育プログラムでしたが、女子生徒側も適切な性教育が行われていない現状を受け、昨年から対象を男女中高生に広げています。

プログラムの中でリプロダクティブヘルス・ライツや生理・妊娠の仕組み、避妊具の使用方法や性犯罪とその刑罰等についてレクチャーし、生徒の意見を組み込みながらインタラクティブなプログラムを実施するといいます。また、性教育プログラムの実施前と実施後にそれぞれアンケートをおこない、意識変化の測定・知識調査を実施する予定だそうです。今回性教育プログラムを実施する3県は、10代女子の若年妊娠率がシエラレオネ全体平均よりも高い地域です。より多くの子どもたちが性に関する正しい知識と理解を深め、若年妊娠やそれによる休学・退学が防止されることを目指します。

下里さんは、本事業において、各県の教育省との連携を取りながら、性教育プログラムをより効果的に実施できる体制を整えたいと語ってくださいました。

実施団体ウェブサイト:特定非営利活動法人Alazi Dream Project

インタビューにご協力くださった団体の皆様、本当にありがとうございました。

JICA東京市民参加協力二課 蓮見桃子(インターン)

scroll