ラオスの再生林を歩く:自然と文化をつなぐエコツアー

2025.06.24

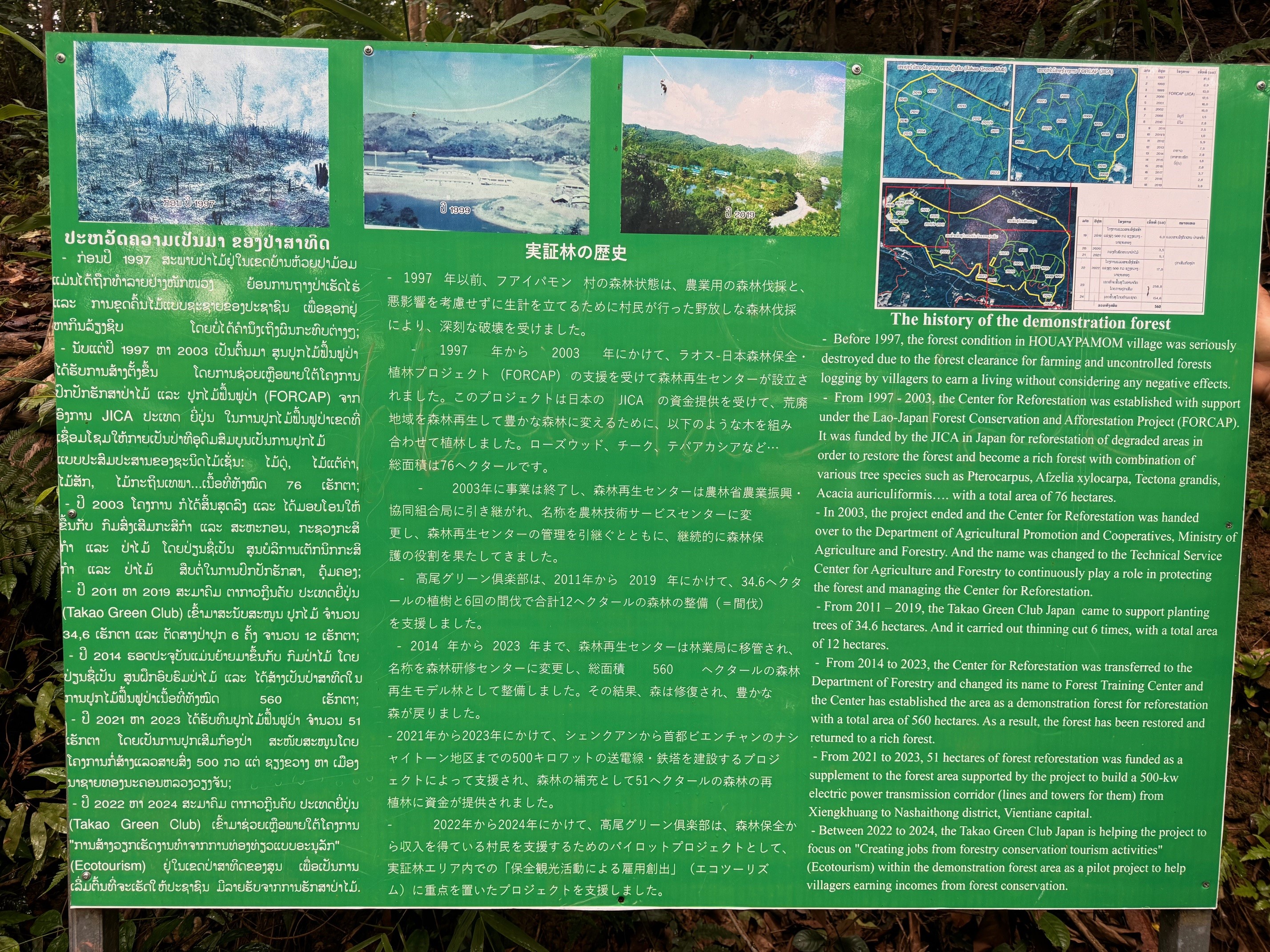

ラオスのビエンチャン県、ファイパーモン村。かつて焼き畑農業で失われた森が、今、緑豊かな再生林として息を吹き返しています。この地で、高尾グリーン俱楽部がJICA草の根技術協力事業を通じて2022年から2024年にかけて進めた「森林エコツーリズム事業」では、森林保護を学ぶエコツアーコースを設置しました。

そして事業終了後の2025年5月27日、JICAラオス事務所スタッフが、ラオス国立大学の学生や教員たちとともに、エコツアーに参加しました。

ツアーは、約1,700mのコースを2時間かけて巡るもの。ガイドを務めるファイパーモン村の副村長、ニョームさんの挨拶から始まりました。「この森は一度焼き畑で失われましたが、JICAや高尾グリーン俱楽部の植林、間伐などの支援と努力で再び森として蘇りました。このエコツアーを通して、村の未来を切り開きたい」と彼は語ります。

森の中を歩きながら、ニョームさんや高尾グリーンクラブの連携先である森林研修センター(FTC)の職員は、森と人々の暮らしの深い結びつきを教えてくれました。「このマイチューの木は備長炭に」「この実は『豚の糞の実』と呼ばれ、牛が食べて残した種を人が食べるんです」「この木は硬くて焼き畑でも切られずに残ったんです」森の木の実の味見も体験でき、参加した大学生や教員たちは、多くの発見を得られたと目を輝かせていました。

コースには適度な起伏があり、再生林の美しさや多様性を体感できるように設計されています。実際に歩いてみると、高尾グリーン俱楽部がもたらす日本の知恵と、ラオスのみなさんの経験が活かされ、随所に様々な工夫が感じられました。FTC職員が「このコース、いいでしょう」と誇らしげに話す姿からも、地元の人々がこの森を愛し、大切にしていることが伝わってきます。普段から山菜採りでこの道を歩くという彼らの声に、森との日常的なつながりが込められていました。

ツアーに参加したラオス国立大学の学生は、「焼き畑で失われた森が復活したのは本当に素晴らしい。多くの人に、このエコツアーを通して、森林保護の大切さを知ってほしい」と感想を話してくれました。

現在、このコースはラオス政府や大学の研修などで活用され、環境教育のモデルケースとして高く評価されています。

高尾グリーン俱楽部が設置したこのエコツアーコースは、ただの観光地ではありません。森が再生する物語を伝え、自然と人の共生を考える場です。ラオスの豊かな自然と文化が交錯するこの場所は、訪れる人々に深い気づきを与えてくれるでしょう。

scroll