- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA横浜

- 事業の紹介

- 世界を身近に感じよう! 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 【教師海外研修】実践授業レポート from 神奈川県立厚木王子高等学校 (押田聖史教諭)

実践授業とは…

実践授業とは、JICA教師海外研修に参加した先生方に、研修で得た経験を活用した授業プログラムを作っていただき、学校現場で実践いただくものです。

押田先生のレポート

高校2年生を対象に英語コミュニケーションⅡの授業において、実践授業を行いました。

授業を行うにあたって

私は教師海外研修のプログラムを通じて、「多文化共生」を実現させるためには、その国の「ルール」を正確に周知することが最も大切なことだという考えを持つようになりました。

日頃、生徒指導をおこなう中でも、生徒が校則を正確に把握しておらず、指導をされたり損をしたりするケースが多々あります。今後、移民や難民として日本で暮らす人々の生活がトラブルに巻き込まれないようにするにはどうしたら良いか、授業を通じて生徒と共に考えました。

実践授業

単元名:LESSON6 Yusra Mardini

シリア難民のオリンピック選手の体験やメッセージの理解を深め、難民問題について考える。

(1)本時の目標

共生とルール

(2)揺さぶりたい価値観

自分が移民や難民といったマイノリティの立場になった時、どんな気持ちになるのか、周り(相手)に対してどんな感情を抱くか、という思いや考えを揺さぶりたい。

(3)展開

-

1

.

外国から来る人たちに伝えたい日本のルールを発表する。

・何故そのテーマにしたかを説明する。 -

2

.

中編読解をおこなう。

・「日本でのルール」をトピックにした読解を解く。 -

3

.

その国(地域)のルールを理解することの重要性を学ぶ。

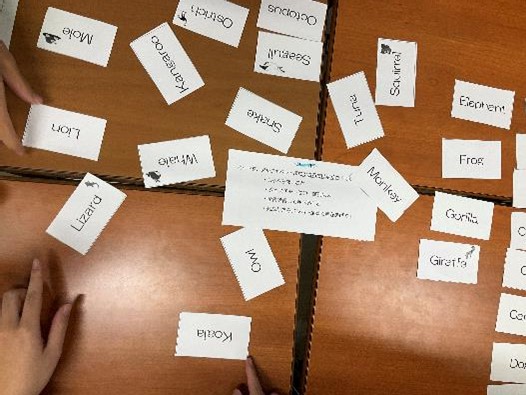

・バーンガ(異文化体験ゲーム)をおこなう。 -

4

.

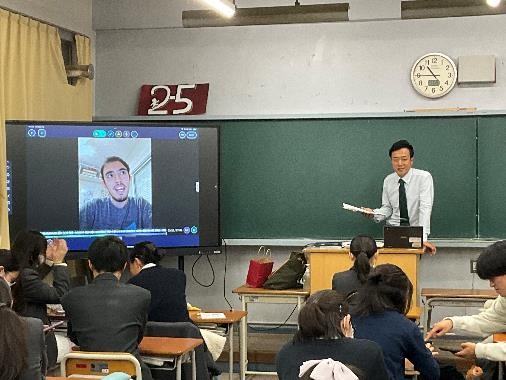

リスニングをおこなう。

・日系ブラジル人(ユリさん)のインタビューの聞き取りをおこなう。 -

5

.

多文化共生において、ルールを周知させることの大切さを考える。

・考えていることを素直に書かせる。 - 6 . 本時のまとめと振り返りの記入

(4)生徒の様子

授業を振り返って

正直、ブラジルでの現地研修を終えてから今に至るまで、生徒へどのように多文化共生、異文化理解を伝えようか、迷いに迷いました。

本校は、外国につながりのある生徒が各学年数名ずつ在籍しているものの、異文化を体験したり、多文化共生を考えたりする機会が日ごろの活動ではほとんどありませんでした。

生徒の中で異文化理解、多文化共生という言葉が「ピンとこない」中で、どのように伝えたらよいか考えた結果、授業内でバーンガ(異文化体験ゲーム)をおこなう選択しました。

結果、生徒の反応は私の予想以上で、「自分がマイノリティになった時、どんな思いをするか」を多くの生徒が感じ、考えてくれました。授業後の振り返りシートでも、「不利な立場の人の気持ちになることが出来た」や「違う文化を持つ人が日本で困らず生活するにはどうしたら良いか考えようと思った」など、異文化理解の第一歩になったのではないかと感じました。

今回、全2時間で計画し授業実践をおこないましたが、まだまだ伝えられることが残っているので、今後の授業やLHR等を活用して異文化理解、多文化共生について生徒とともに考える時間を作っていきたいと考えています。

また、JICAと提携して、国際理解に関わる行事を計画していこうと考えています。