- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA横浜

- 事業の紹介

- 世界を身近に感じよう! 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 【教師海外研修】実践授業レポート from 茅ヶ崎市立浜須賀小学校(小林良平教諭)

実践授業とは…

実践授業とは、JICA教師海外研修に参加した先生方に、研修で得た経験を活用した授業プログラムを作っていただき、学校現場で実践いただくものです。

小林先生のレポート

11月13日(水)に担任をしている、小学4年生の総合的な学習の時間を使って、授業実践を行いました。

目的

これまでクラスの「総合的な学習」の時間を使って、調べ学習を行い国際理解について、学びを深めてきました。たまたまこの夏に6か国ほど海外旅行に出かけた教員がおり、「人を通して学ぶ」という観点からも、その機会を利用させてもらい、その6か国の調べ学習を行いました。

「他国を知る」で終わることなく、調べ学習を通して、視野を広げ、視点を増やすことを目的とし、最終的にはクラスで大切にしている「知る⇒考える⇒行動する」の「行動する」という点で、「国際まつり」という全校への発信を企画しました。

今回の授業は、これまでの学習の結果、「多文化共生」につながるような、「視点・考え方」をどうとらえるかの、一旦のまとめの時間の位置づけとして授業を設定しました。

国際まつり

昼休みを活用して、体育館で全校児童対象に行いました。児童が6つのグループに分かれて、それぞれの国について調べたり、渡航した教員にインタビューしたりしたことを基に、ゲームやクイズを取り入れながら発表をしました。低学年から高学年まで多くの児童が参加し、発表した児童たちも充実感があったようです。

「国際まつり」の様子

実践授業

主な活動

テーマに基づいて「対話」をし、「多文化共生」につながるような、「視点・考え方」について考える。

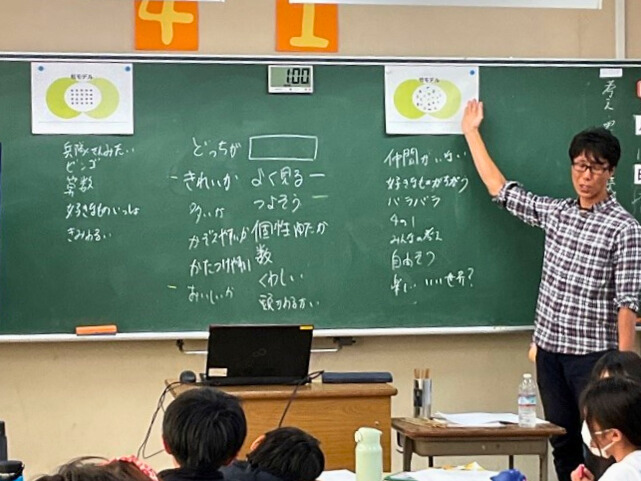

- 1 . 均一を模した「松モデル」と多様を模した「竹モデル」の、二つのモデルを提示し、そこから想像されることをクラスで対話的に広げ、深める。

- 2 . さらに深めるために「どっちが□□□?」というテーマを自分たちで設定し、対話を行う。

- 3 . 資料として用意した、写真の「学校の中」という身近な視点からも考え、より対話を広げてみる。

ふりかえり

これまでのクラスでの国際理解学習が生かされ、どちらに偏ることなく、多様な意見や考えが発出されました。国際理解教育が「知る」だけにとどまらず、学ぶことが将来にわたって、「視点・考え方」を広げることにつながることが実感されました。

同時に、私たちも教室や学校内の様々な場面に、「多文化共生」を阻害するものがあることに意識を向け、考え続けていくことの大切さを感じました。

「多文化共生」について本当の意味での学ぶ意義は、いかに自分たちの身近なことに視点をむけ、それに対して行動できるかということだと思います。それを学校の様々な方面に、工夫して伝え続けていくことが大切だと思えたことが、最大の収穫です。