- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA横浜

- 事業の紹介

- 世界を身近に感じよう! 開発教育支援事業

- 教師海外研修

- 【教師海外研修】実践授業レポート from 横浜市立南吉田小学校 (矢島美沙子教諭)

実践授業とは…

実践授業とは、JICA教師海外研修に参加した先生方に、研修で得た経験を活用した授業プログラムを作っていただき、学校現場で実践いただくものです。

矢島先生のレポート

授業を行うにあたって

本校は2024年4月現在、全校児童の半数以上が外国籍または外国につながる児童で、つながる国や地域は20に及ぶグローバル化の進んだ学校です。その中でも中国籍の児童が半数以上で多く在籍しています。そのため、周囲にいる友達のつながる国が自分とは違うということは当たり前だと考えている児童が多くいるように感じます。しかし、友だちがもっている文化や価値観、さらにいうと考え方、好みが一人一人違うということをあまり意識せずにお互いに生活しているため、喧嘩が起こることは日々の生活の中で少なくありません。そのため、周囲にいる人たちは誰一人自分と同じ人はおらず、一緒に生活するには違いがあること、その違いを受け入れることの大切さについてすこしでも気付いてほしいと思い、授業を行いました。

前時には、「違い」を大切に考える南吉田小学校の取り組みとして、直近に行われた運動会を取り上げました。具体的には、全校児童のつながる国の国旗の掲揚、聖火リレー、多言語放送、色々な国の言葉が書かれた案内図を取り上げ、「なぜそのような取り組みが運動会にあるのか?」と問いました。すると、「言葉が分からなくて困らないように」「つながる国のことを大切に思えるように」という「違い」を意識したような答えが返ってきました。さらに「学校としての取り組みはあるけれど、みんなは何かしていることはある?」と児童本人が意識していることを問うと、「特に意識していない」、「分からない」という答えが返ってきました。児童は、「違い」を普段の生活の中であまり意識していないということがよくわかりました。

本時の授業について

本時を行う前に、「人と違ってこまったこと、よかったことはあるか?」というアンケートを取り、児童が「違い」についてどのように考えているか、自身の生活の中で意識する場面はあるのかを確認しました。「ない」と答える児童も多くいましたが、「日本語しか分からないので、中国語で話していると何を言っているか分からない」「髪色が違うことで少しプレッシャーに感じる」といった言語や外見の違いから困っていることを書いている児童がいました。

授業では、まず初めに私がブラジルで出会った考え方が違う人々について紹介しました。すると、「私とは同じところもあるけどちがうところもたくさんある。」と気づく児童がたくさんいました。ブラジルは、地球の反対側にある遠く離れた国であり、なんとなく「違う」ことは当たり前であると考えている様子でした。

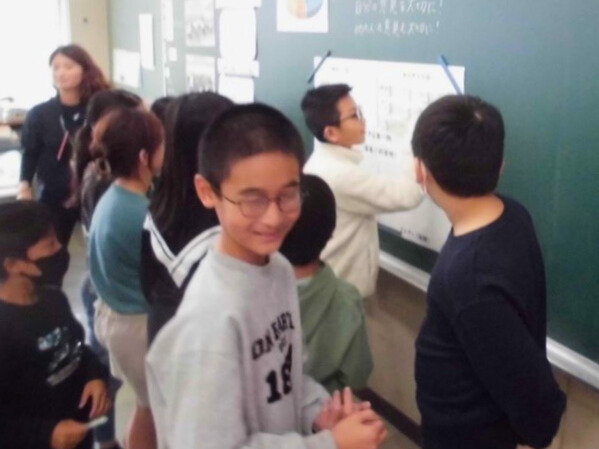

そこで、「遠く離れたブラジルとは違うところがいっぱいあるけれど、いつも近くにいる友達の考えていることは、一緒なのかな?」と問い、実際に「違い」が実感できるような活動に移りました。活動は、開発教育でよく扱われる「部屋の四隅」という手法を使いました。ただし、狭い教室で大きな移動を行うと、本来考えてほしいことを落ち着いて考えることができないのではないかと考え、黒板に質問とその回答の書かれた模造紙を貼り、自分が思うところに付箋を貼るというやり方で行いました。ルールとして、「自分と友達の考えを大切にする」を挙げました。

質問と回答は以下の通りです。

- 1 . 質問:好きな色は?

- 2 . 質問:好きな食べ物は?

- 3 . 質問:どちらがすてき?

- 4 . 質問:どうしてもゆるせないことは?

- 回答:ピンク、青、黒、緑

- 回答:納豆、豚足、卵かけご飯、キムチ

- 回答:やせている、太っている

- 回答:時間を守らない、食べ物を残す、家族を大切にしない、うそをつく

質問の内容と回答は、ジェンダーや国に関わるようなものを選び、「ちがい」について気づきやすいものを選びました。

「好きな色は?」という質問では、ピンクを選んだ児童が一人だけで、どんな気持ちか問うと、「はずかしい」と答えました。そこで私が「恥ずかしいし、一人だから違う色にした方がいいと思う?」と全体に問いかけると、「自分の考えだから移動しなくていいよ。」「違っても当たり前だよ。」という児童がいました。

「好きな食べ物は?」という質問では、「中国人は生卵を食べないよ。」と教えてくれる児童がいて、それを知らない児童は「知らないでもしも中国人が家に来た時に朝ごはんで出したら大変だ。」と言っていました。

一問一問結果を見ながら児童と対話し、「違い」について意識できるようにしました。

振り返りには、「人はいろんなことを考えていて、みんな違う意見をもっているということが分かりました。」「自分では当たり前だったことが、違う人もいることを知りました。」と書いている児童がいました。

このように「違い」を可視化してみると、普段一緒に生活している友達とも「違い」があるということに気付けた児童も多かったです。

実践授業を終えて

すぐには「ちがい」を受け入れて、行動に移すことは、大人にとってもかなり難しいことです。実際の生活で児童が変わったかは授業を終えたこの一週間では正直感じません。しかし、児童がこの授業を少しでも思い出して、「ちがう」というのは仕方ないと他者と接する際の許容範囲が広がり、「ちがう」っておもしろい、「ちがう」っていいことと考えられるような児童が増えていけばいいなと願っています。