【実施報告】国際理解教育/開発教育 教員セミナー(応用編)

2025.01.22

国際理解教育/開発教育教員セミナーは、国際理解教育/開発教育の指導者としての技術・能力の向上を図ること、参加者同士のネットワークの構築をねらいとして、JICA横浜が毎年行っているものです。

今回は、2025年1月12日に「『多文化共生』を捉えなおす ~11名の先生たちが見た、感じた多文化共生~」をテーマに、神奈川県および山梨県から小中高等学校の先生方36名が参加し、国際理解教育/開発教育教員セミナー(応用編)をJICA横浜 会議室にて開催しました。

参加型の講義を受けている参加者の様子

セミナー冒頭では参加者同士の自己紹介ワーク、参加者が抱いている多文化共生のイメージ共有ワークを行いました。「違いを大切にできる」「世界をHappyに」「最近よく聞く」「時間がかかりそう」「ゴールはない」など様々なイメージが出されました。

続いて、かながわ開発教育センター(K-DEC)の山西優二氏を講師としてお招きし基調講演「多文化共生に向けた国際理解教育/開発教育からのアプローチ~」をいただきました。文化とは固定的にある静的なものではなく動的なものである、文化を理解すれば共生できるのか、教育で平和をどのように作っていくのか、知って理解した後にはどのようなプロセスがあるのかなど、参加者は多くのことを考えさせられたようです。

次に、今年度の教師海外研修(ブラジル)に参加した11名の先生たちによる学びの共有と、11名が考えたワークの実演を行いました。「〇〇人、移民たち、難民たち、などと一括りにしないで個人として捉えることが大切」ということを伝える写真を使ったワークと、「画一性/同一性と多様性の違いや現状をジブンゴトとして捉える」ことをねらいとしたワークの2つを体験しました。どちらも「サクッと」実践できてじっくりとふりかえる時間を設けることができるようなワークで、参加者たちもぜひ自分の教室で実践したいと好評でした。

さらに、かながわ開発教育センター(K-DEC)の風巻浩氏より「多文化共生を考えよう」の題目でワークショップ形式の講義がありました。神奈川県に在住する外国人などとの共生、「多文化共生」の定義、「共生」を示す英語としての”conviviality”など、参加者はさらに多くを学び考えたようです。中でも、ヘイトスピーチが行われた地域で飲食店を営む在日韓国人が言った言葉、「差別なんてやめて、おいしいもの食べに来ればいいのに!」に感銘を受けた参加者も多く、「考えや価値観が異なる人と、とにかく一緒に美味しいものを食べるようにします!」と明言する参加者もいたほどです。

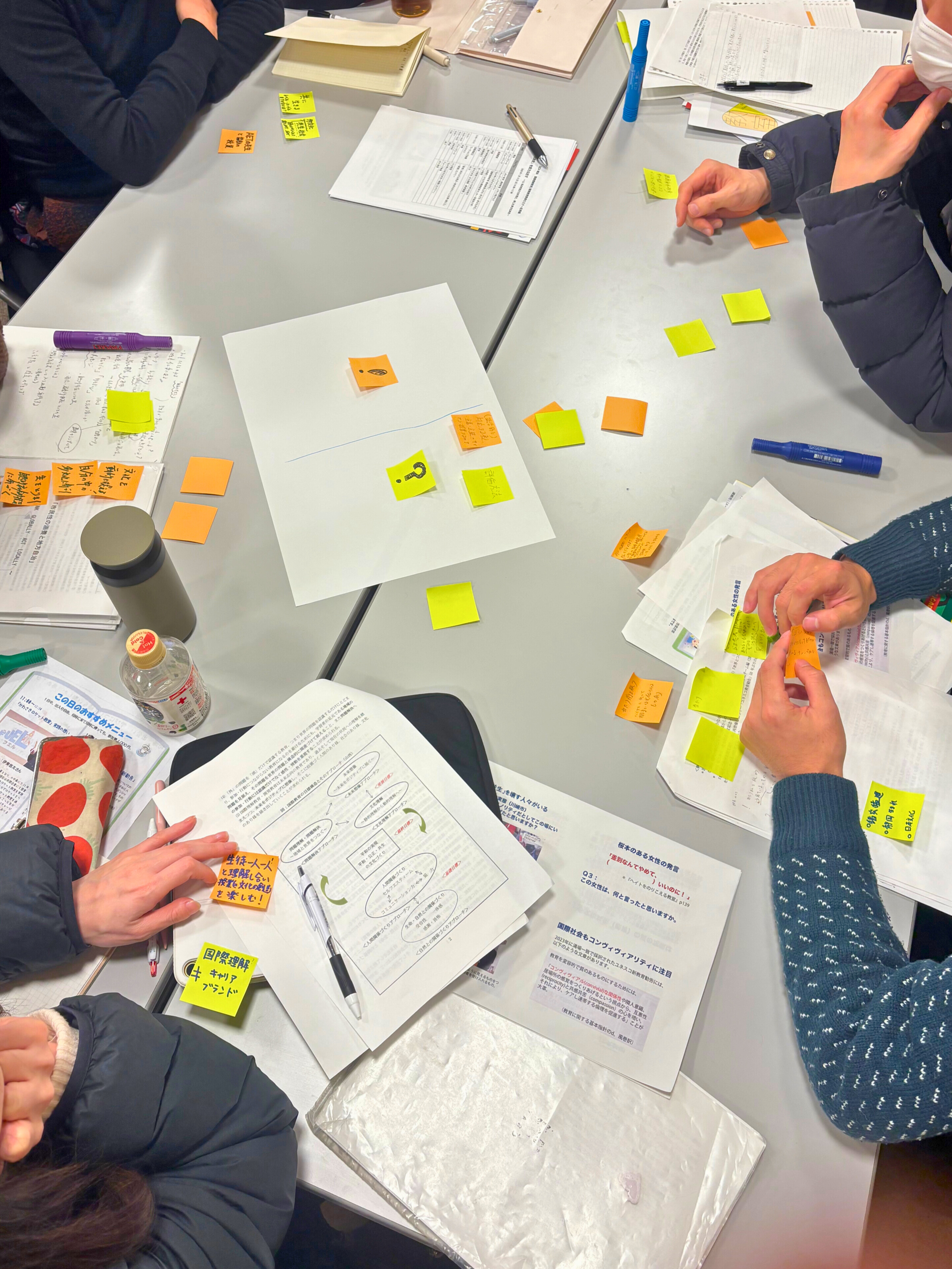

アイディアを共有する参加者の様子

セミナー終盤には、1日のふりかえりを兼ねて、今後のアクションと、さらに知りたいこと、当日抱いたモヤモヤ感をじっくりと考え、グループ内と全体で共有し合いました。「紹介いただいたワークをやってみる!」「文化を固定化しない」「ヘイトする側の背景を理解しようとする姿勢を大切にする」「複数の視点を持つ」「決めつけない」「異文化や人材など言葉の選択を意識する」「生徒の現実と世界の現実のギャップを埋める」などのアクション、「アイデンティティについてさらに知りたい」「自分だけじゃだめだなと実感」「持続しなければ…」「評価がつきまとう…」などの課題やモヤモヤが共有され、セミナーのタイトルである「多文化共生を捉えなおす」ことに一歩近づいた感じがしました。より多くの人に多文化共生マインドを伝えるために、教室や地域でこれからも活動していただくことを期待しています!

当日登壇した11名の海外研修参加者によるワーク集や報告書などは、これからブラッシュアップして後日JICAホームページ上で公開する予定です。ぜひご期待ください。

scroll