子供たちと一緒に考える海の未来 ― 環境教育隊員による取組 ―

2025.09.08

2025.09.08

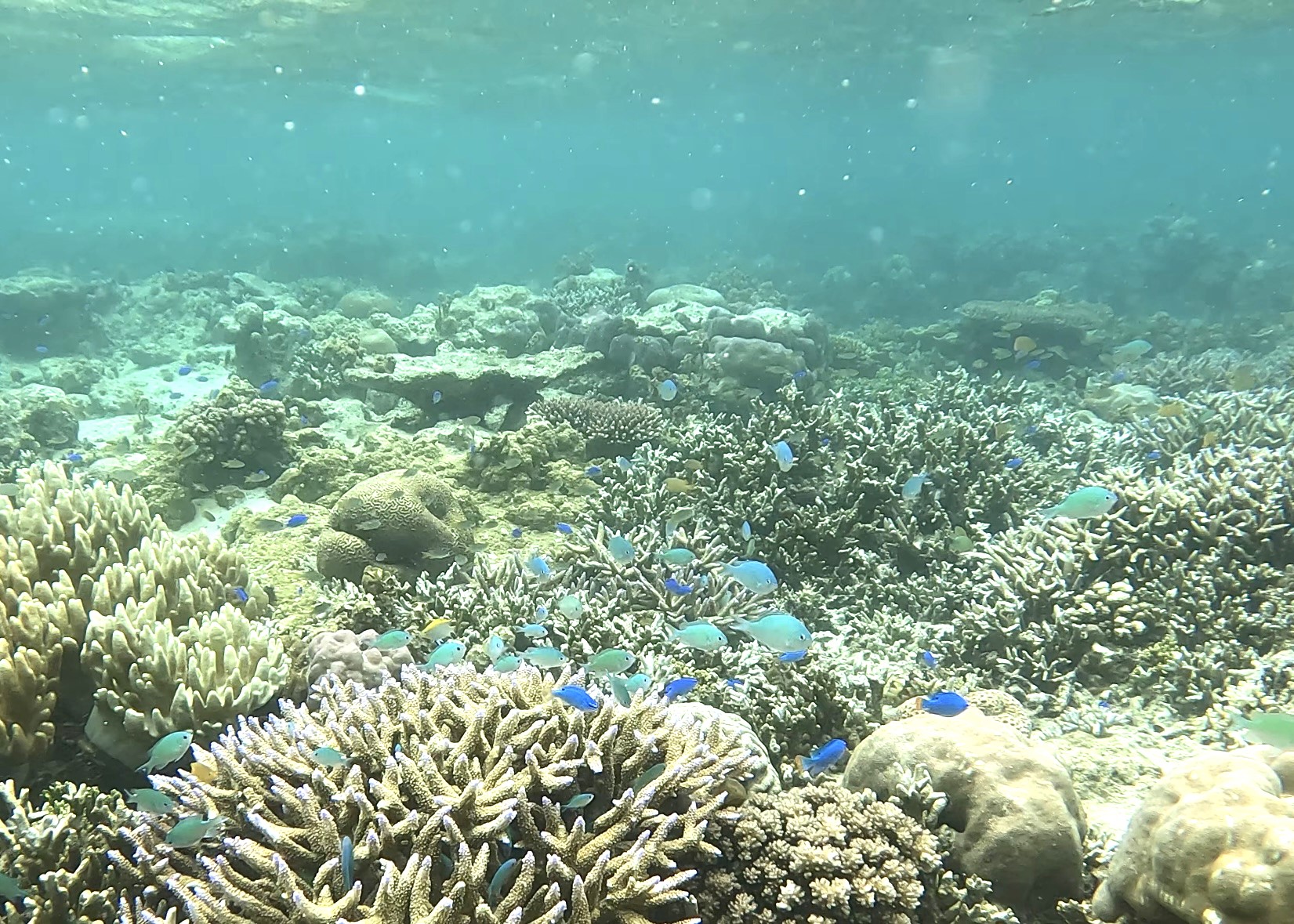

ミルンベイ州アロタウ。ミルン湾に面し、美しいサンゴ礁や魚に恵まれ、世界有数のダイビングスポットとして知られるこの街で、松本隊員(環境教育/アロタウ市役所配属)は、地元の未来を担うアロタウ小学校の4年生約102名を対象に「海洋ごみ問題」をテーマとした特別授業を実施しました。5回にわたり行われた授業では、子どもたちが海の環境を自分ごととして考えるきっかけをつくることができました。

美しい浜辺の風景の裏に、見過ごされがちな現実があります。

船が行き交う足元にも、日常のごみがたまっています。

深海から砂浜まで―海ごみを考える5回の授業

第1回:

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)

が提供している深海映像を使い、「人が深海まで拾いに行けると思う?」と問いかけ、普段は目にしない海の奥深くにもごみがあることを紹介。海ごみ問題を考えるきっかけとしました。

第2回:ごみがどのように海へ流れ込むのか、どの場所に溜まりやすいのかを学習。インドネシアの水中映像や「海岸でよく見つかるごみランキング」クイズを通じ、楽しく理解を深めました。

第3回:プラスチックごみで命を落としたクジラや海鳥の事例を紹介し、マイクロプラスチックの危険性を考察。児童はノートに自分の考えをまとめました。

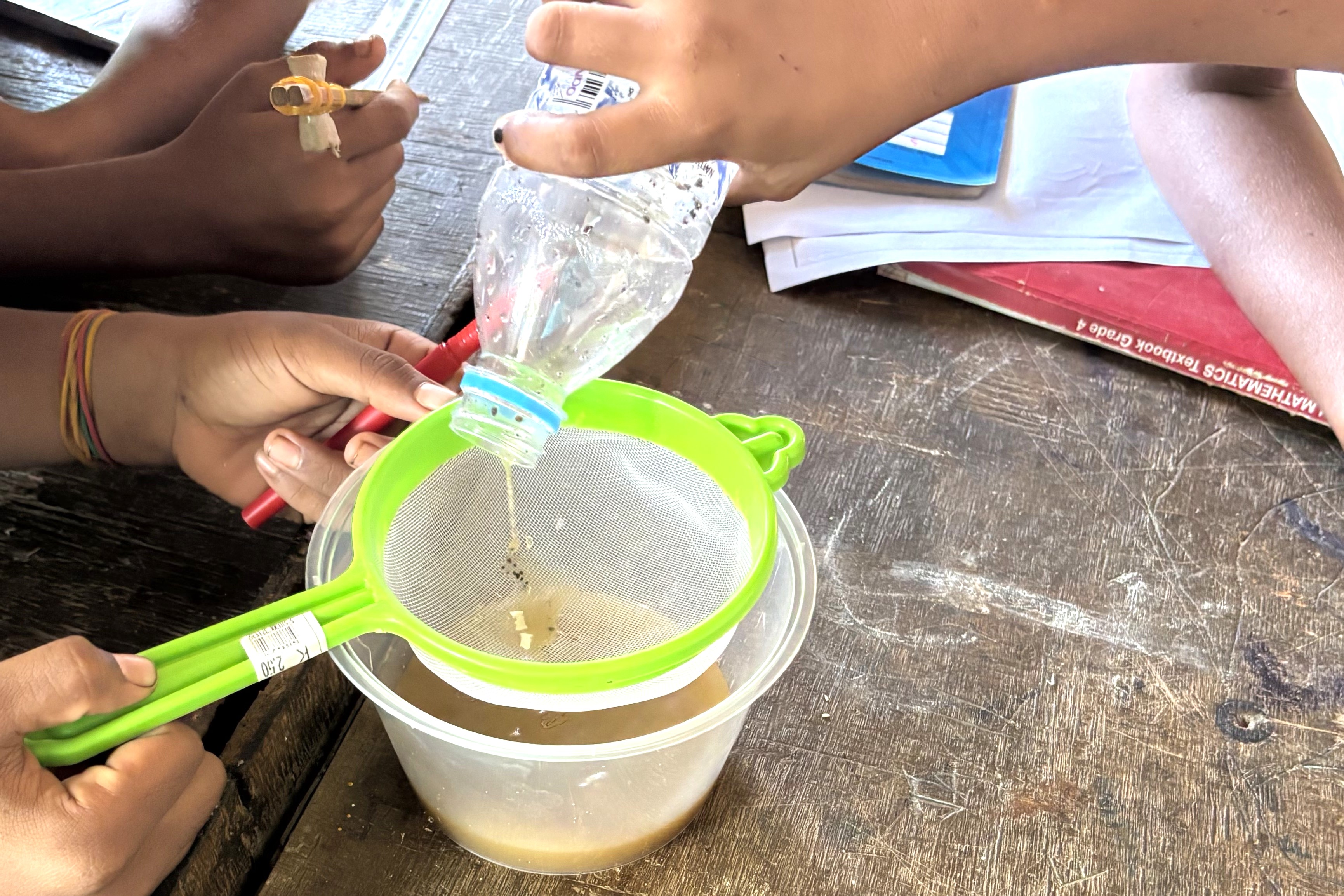

第4回:地元の砂浜から採取した砂を使い、マイクロプラスチックを探す実験を実施。児童は自らの目で確認し、理解をより深めました。

第5回:振り返りとして確認テストと作文を実施。「海にごみを流さないためにはどうすればよいか」という問いに対し、「人に捨てないよう伝える」「パレードでごみを拾う」「魚網でごみをすくう」といったユニークなアイデアが寄せられました。

学びを楽しむ子どもたちの姿

現地では板書中心の授業が一般的ですが、映像やクイズ、実験を取り入れた授業は新鮮で、多くの子どもたちが積極的に参加しました。「次の実験はいつ?」と声が上がるなど、学ぶ楽しさを実感する姿が見られました。

今後に向けて

今回の取組により、子どもたちが主体的に考える姿勢が育まれましたが、一方で自由に意見を発表する機会はまだ限られていました。今後はディスカッションや発表を取り入れることで、表現力をさらに伸ばすことが課題です。また、環境教育の活動を継続するためには、現地の教員による授業が可能となるような教材や研修の整備が重要です。松本隊員の活動は、その第一歩として、地域に根差した環境教育の広がりに寄与しています。

JICAの環境隊員はパプアニューギニアの豊かな自然を守り、次世代へと引き継ぐために、子どもたちや地域社会と共に活動を続けています。こうした取組の積み重ねが、地域に根差した環境教育の広がりを生み、持続的な自然保護の推進につながっています。

●関連リンク

・国家エネルギー庁の職員が、日本でエネルギー政策を学ぶ

・― 現場の声を国際機関へ ― 協力隊員による教育活動の紹介

・新任JICA海外協力隊員へのジェンダー講義

●最新の活動やイベント情報はフェイスブックでもご覧いただけます。(英語)

JICA Facebook Page

scroll