【インタビュー】国際協力界の若きエースがネパールで活躍中!

2023.01.17

大学院生でありながら、ネパールで活躍する国際協力界の若きエース☆竹中さんの素顔に迫りました!

「JICAの事業に携わる専門知識を持った人」…皆さんはどんな人を思い描きますか?

長年研究にいそしむ貫禄ある学者さんや有識者さん?

現場を駆け回って日焼けした肌が眩しいワイルドな肉体派?

今日はそんな皆さまのイメージを覆す(?)インタビューをお届けします。

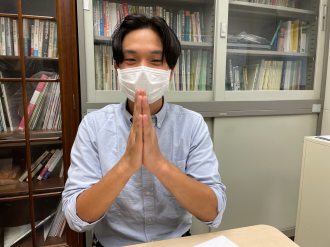

研究室にて、現地での活動について説明する竹中さん

JICA草の根技術協力事業を実施している信州大学農学部。

ネパールにおいて農業高校の授業をより実践的・効率的に改善することを目指して技術協力を行っています。

そこで活躍しているのは、なんと「大学・大学院の学生さん」!!

学生でありながら、プロジェクトの「業務従事者」として国際協力の現場で活躍しています。

今日はそんな国際協力界の若きエースの一人である竹中さんの素顔に迫ります♪

—まずは自己紹介をお願いします!

信州大学大学院1年生の竹中結生です。出身は大阪ですが、信州の大自然にあこがれて入学しました。中学校時代には野球部に入っていて、プロ野球中継に夢中になっていました。趣味はギターで、上手くないんですが、よく友達と昭和のヒットソングを歌っています。

—竹中さんが「農業での国際協力」に目覚めたきっかけは何ですか?

中学生のころ、環境問題についてニュースで見たり自分で調べたりしたことがきっかけで自然や国際関係に関心を持つようになりました。その後、大学では1年間アメリカに交換留学をしたり、農学実習でカンボジアに行ったりするうちに、どんどん海外で農業の知識を活かすことに関心が出てきました。

—ネパールではどのような活動をしていますか?

2022年9月に初めて渡航しての活動があり、約1か月現地に滞在しました。

活動の対象となっている学校のうち、2つの農業高校を訪問して授業の視察や教育状況の調査を行いました。プロジェクトが始まってすぐの調査では、じっくりと相手の話を聞いて、実態を正確に把握することが大切だと思っています。

カブレ郡バネパ高校の農業科教員らとのグループディスカッション

チトワン郡ラトナナガル高校の農業科教員へのマンツーマンでの聞き取り調査

—ネパールでは現地の教員や生徒さんとどうコミュニケーションをとっているんですか?

渡航前の数カ月間、ネパール語の語学教室に通って勉強しました。

でも、生徒や地元の農家さんと腹を割って話すには不十分でした。現地の人ともっと深くコミュニケーションを取りたいので、次回の渡航までにネパール語のレベルアップを目指しています。

—言葉のほかに、竹中さん流のコミュニケーションの流儀はありますか?

そうですね、意識していることは主に3つです。

一つは「笑顔」。

まずは自分から心を開こうと心がけています。

二つ目は「現地のやり方を否定しない」。

日本のやり方が優れてるぞ!ではなく、現地の先生が「こうした方がいいかな?より良い授業をしたいな」と自ら気づいて、その発意をお手伝いする、そんなイメージです。

三つめは「時間を共有する」。

ごはんを一緒に食べたり、生徒と交流したり。生徒には「ネパール語を教えてよ!」と話しかけたり、教室の掲示物を指さしながら「これ君が作ったの?」などと声を掛けたりして仲良くなりました。その結果、生徒だけじゃなく先生からも「日本語を教えてほしい!」と頼まれたりもしました。

カブレ郡バネパ高校周辺のホームステイ先家族との集合写真

—ネパールでのカルチャーショックや困った出来事はありましたか?

ネパールの習慣かと思いますが、とにかくすぐに予定が変わるのには驚きました。よく言えばフレキシブルですね(笑)学校の時間割がすぐに変わってしまうんです。現地で何度も「なぜ???」と混乱しました。時間割が変わって調査が思うように進まない時は困りましたね。

—様々な経験をされて成長途上の竹中さん。将来の夢は?

将来はJICAで働きたいと思っています。まだまだ勉強中で、つまずくことも多いですが国際協力の夢を追いかけるために、この大学院での2年間はプロジェクトに精一杯取り組んでいきたいと思います!

竹中さんの素顔はいかがでしたでしょうか?

プロジェクトについて真剣に語りつつも、「次回の渡航の意気込みですか?現地で食べた美味しいごはんをまた食べたいですね~。」など、時折お茶目な受け答えもしてくれました♪

今後もJICAのプロジェクトにかかわる様々な人々をインタビューしてまいります!

市民参加協力第一課 塚元夢野

最後はネパール流挨拶で

「ダンネバード!(ありがとう)」

scroll